▷ 바타이유와 라캉: 불가능과 실재계, 신성과 여성성 사이에서.

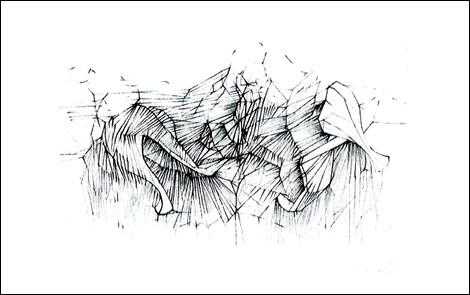

이러한 의미에서 바타이유가 말하는 이질성의 '불가능(l'impossible)'은 라캉이 말하는 '실재계(le réel)'와 접점을 갖게 된다. 실재계는 상징계(le symbolique)가 배제시키려고 하는 잉여와 과잉의 영역이지만, 동시에 상징계의 역설적 존재조건이자 가능조건, 곧 상징계의 또 다른 '진리'이기도 하다. 실제로 라캉은 여러 곳에서 이러한 실재계의 특징을 '불가능성(impossibilité)'이라는 말로 규정하면서 동질적인 상징계와 이질적인 실재계 사이의 관계를 설명하고 있다[Jacques Lacan, Le séminaire, livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris: Seuil,1973, p.152; Jacques Lacan, Le séminaire, livre I. Les écrits techniques de Freud, Paris: Seuil, 1975, p.80 참조]. 이러한 실재계와 불가능성의 특성은 다시 각각 바타이유적 의미에서의 신성(divinité) 개념과 라캉적 의미에서의 여성성(feminité) 개념에 공통적으로 적용될 수 있다.

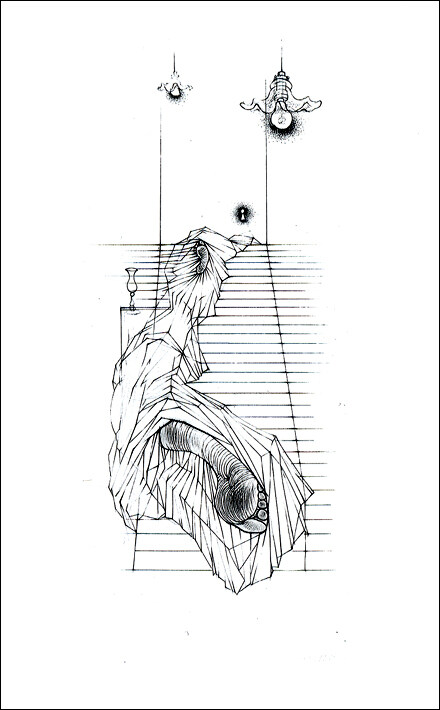

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 계단을 오르는 에드와르다.

3. 신 없는 신학, 또는 어느 '관념론자'의 유물론: 불안, 소통, 종교의 의미

성과 속의 양가성, 쾌락과 고통의 양면성이라는 문제를 제기한다는 점에서 바타이유는 어쩌면 철저한 유물론자임과 동시에 '뒤틀린' 기형적 관념론자의 모습을 띠기도 한다. '낮은' 물질과 이질성을 논하는 유물론자 바타이유는 때로 '관념론적 신비주의자'의 모습을 띠기도 하며, 또한 체험과 과잉을 논하는 극단적 경험론자 바타이유 역시 때로는 '비합리적 합리론자'의 모습을 띠기도 하는 것이다. 이러한 바타이유 사상 특유의 모호하고도 이중적인 성격 때문에 우리는 그를 전통적인 의미에서의 '유물론자'라고 부르기를 꺼리게 된다. 아마도 우리는 이를 '관념론자의 유물론'이라는 지극히 모순적이고 역설적인 이름으로 부를 수 있을 것이다. 바타이유는 가장 물질적인 육체를 내적 체험의 정신성 속에서 바라보고자 하며, 또한 동시에 가장 정신적인 종교성을 유물론적인 어법 속에서 말하고자 하기 때문이다. 이러한 의미에서 에드와르다라는 인물은 신(神)과 제물(祭物)이라는 상반된 두 가지 형태를 하나의 몸 안에 육화하고 있는 양가성의 현현이 된다. 이는 또한 바타이유가 지니고 있는 두 개의 얼굴, 그의 핵심에 놓여 있는 양면성이며, 그의 이러한 특성은 곧 '신 없는 신학'이라는 지극히 역설적인 철학에 가닿는다.

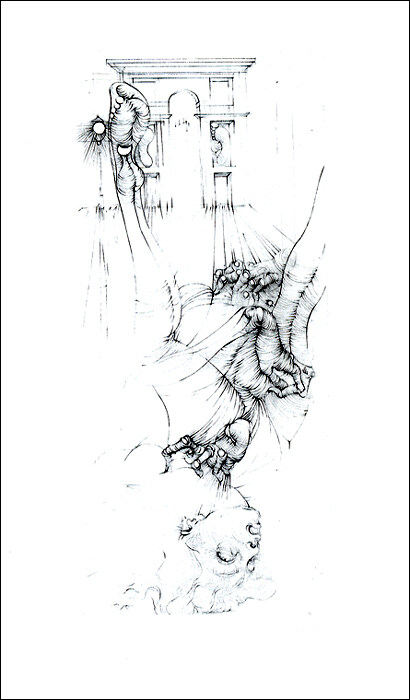

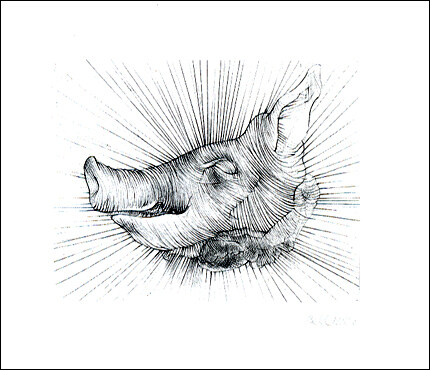

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: "보다시피, 나는 신(神)이야..."

모든 바타이유 작품의 시작은 불안(angoisse)의 정서라고 할 수 있다[Jean Durançon, Georges Bataille, Paris: Gallimard, 1976, p.29 참조]. 거리에 대한 묘사로 시작하는 『마담 에드와르다』의 첫 장면에서부터 이후 이어지는 화자와 에드와르다 사이의 관계 전체를 관통하는 것은 바로 이러한 불안의 정서이다. "어느 거리의 한 구석에서, 불안이, 취기를 머금은 더러운 하나의 불안이, 나를 망가뜨렸다."[Madame Edwarda, O. C., III, 19. 이 작품에 대한 앞으로의 인용은 본문에서 'ME'로 밝히기로 함] 더러운 거리와 불순한 욕망 위에 내려앉는 어두운 밤은 불안으로 시작되며 또한 불안을 향해 활짝 열려 있다. 우리는 바타이유가 의미하는 이러한 '체험'의 순간이 언제나 밤의 시간성과 결부되어 있음을 먼저 파악해야 한다. 바타이유에게 밤이라는 시간은 무엇보다 지성의 영역을 넘어서는 '비지(非知, non-savoir)의 밤'이다. 그러므로 불안이란 바로 지성이 감당할 수 없는 것에 대한 일차적인 반응으로서의 감정이며, 또한 동질성의 공간이 아닌 이질성의 공간을 경험할 때 느끼게 되는 심리적인 상태이다. 따라서 이러한 불안을 경험하는 밤은 바타이유의 유물론이 지닌 시간적이고 인식론적인 배경이 된다. 우리는 화자와 에드와르다 사이의 만남과 여정이 이러한 불안의 밤 속에서 이루어지고 있다는 점에 주목해야 한다. 그 안에서 에드와르다는 화자에게 환희와 동시에 고통을, 사랑과 동시에 죽음을 느끼게 하는 존재이다. 그러한 의미에서 이러한 불안이란 또한 양가성을 이루는 상반되는 두 극 사이를 왕복하는 존재의 운동에서 오는 불안이기도 하다. 에드와르다가 화자에게 묻는 질문은 바로 화자 자신의 질문이 되기도 하는 것이다: "내가 어디에 있지?"(ME, 25) 바로 이 불안을 통해 화자는 환희와 고통 사이, 혹은 사랑과 죽음 사이의 어떤 '동일성'을 경험하게 된다. 이러한 동일성을 경험하게 하는 것이 에드와르다라는 이질성의 존재라는 의미에서 이러한 불안의 주제는 바타이유적 유물론과 문학의 핵심 범주가 된다. 그러나 주의해야 할 것은, 이러한 불안은 결코 해소되지 않는 것이며 또한 해소를 목표로 하지도 않는 본원적인 존재조건으로서의 불안이라는 사실이다[바타이유는 한 인터뷰에서 불안에 대한 자신의 이러한 역설적 입장에 관해 다음과 같이 말하고 있다: "나는 오히려 불안으로부터 스스로를 해방시키기 위해 불안을 추구했습니다. 나는 불안으로부터 빠져나가는 유일한 길이 바로 불안의 과잉 속에 있음을 알았습니다." Madeleine Chapsal, "Georges Bataille", Quinze écrivains, Paris: Julliard, 1963, p.14]. 그러한 의미에서 바타이유의 모든 작품은 미지의 불안으로 시작하여 또한 불안의 과잉으로 종결된다. 불안은 바타이유 작품의 알파이자 오메가이다.

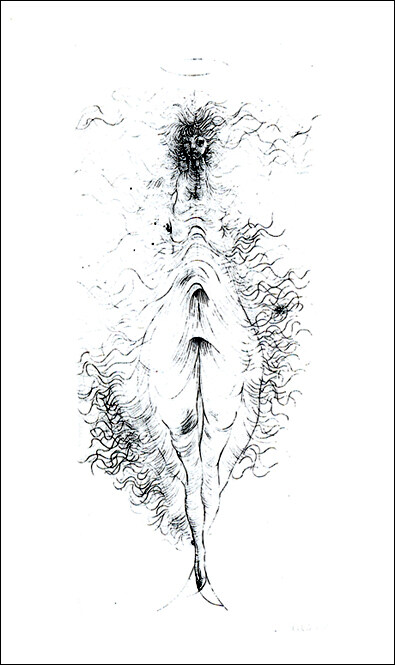

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 에드와르다, 혹은 죽음의 얼굴.

에드와르다는 창녀임과 동시에 하나의 신성(divinité)으로 출현하는 존재이기도 하다. 화자 앞에 자신의 나체와 음부를 드러낸 에드와르다는 단 한 마디의 단언을 통해서 신의 모습으로 현현한다. 그녀는 음란하면서도 당당한 태도로 자신이 신임을 주장한다. "그녀가 말했다. '당신 내 누더기(guenilles)를 보고 싶어?' […] '왜 이러는 거지?'/ 그녀가 말한다. '보다시피, 나는 신이야(je suis DIEU)...'/ '미치겠군...'/ '아니, 그런 말 하지 마, 당신은 바라봐야 해, 바라보라고!'/ 그녀의 쉰 목소리는 부드러워졌고, 체념하는 끝없는 미소를 띤 채 내게 권태롭게 '너무 좋아!'라고 말하는 그녀는 거의 어린아이가 되어 있었다."[ME, 20-21] 이 지극히 부조리해 보이는 부분을 이해하기 위해서 우리는 바타이유의 타자(他者) 이론, 그리고 그에 기반하고 있는 에로티즘의 개념을 먼저 이해해야 한다. 특히나 '내적 체험'은—일견 유아론적(唯我論的)으로 느껴지는 그 이름과는 정반대로—근본적으로 타자의 존재 없이는, 곧 이질성의 영역 없이는 불가능한 경험이다. "창조주와 피조물들이 함께 피 흘리고 서로를 찢어발기며—수치심의 극단적 한계에 이르기까지—모든 부분을 서로 문제 삼았던 죽음의 밤은 그들 사이의 합치(communion)에 있어서 필수적인 것이었다."[Sur Nietzsche, O. C., VI, 43. 여기서 '합치'로 옮긴 'communion'은 기독교적인 의미에서 '성체배령'이라는 종교적 의례의 뜻으로도 새길 수 있다. 종교적인 의미의 개념과 형식들을 '신성모독'의 형태로 전유하여 다시금 전복하는 방식은 바타이유의 역설적 철학 안에서 가장 핵심적인 전략 중의 하나이다] 이러한 폭력과 상처, 이질성의 영역이 갖는 광폭한 힘은 에로티즘과 희생제의 안에서도 하나의 진리가 된다. "그[개인]의 능력 범위 안에서 이러한 다양한 한계들을 벗어나는 방법은 단 하나밖에 없다. 그것은 우리와 비슷한 존재를 파괴(destruction)하는 것이다. […] 우리와 비슷한 존재가 입은 폭력은 유한한(finies), 경우에 따라서는 유용한(utiles) 사물들의 질서를 벗어난다. 폭력은 이러한 질서를 광대함(l'immensité)으로 되돌린다."[La littérature et le mal, O. C., IX, 255] 에로티즘 안에서 이러한 폭력이 가능하게 해주는 연속성의 순간은 핵심적인 개념으로 떠오른다. "희생물은 죽고, 그럼으로써 희생제의의 참가자들은 그 제물의 죽음이 계시해주는 하나의 요소를 공유하게 된다. 이 요소는 종교역사가들을 따라서 성스러움(le sacré)이라고 부를 수 있는 어떤 것이다. 이 성스러움이 바로 엄숙한 제의 안에서 한 불연속적(discontinu) 존재의 죽음에 주의를 집중하고 있는 사람들에게 계시되는 존재의 연속성(continuité)이다."[L'érotisme, O. C., X, 27] 택시 안에서 화자가 지켜보는 가운데 택시 기사와 섹스를 나누는 에드와르다의 모습은 희생제의 안에서 살해되는 희생물의 모습과 닮아 있다. 화자는 거기서 죽음을 읽는다. "그녀가 나를 보았다. 그 순간 나는 그녀의 시선이 불가능(l'impossible)으로부터 비롯된 것임을 알았고, 그리하여 그녀 속에서 현기증이 날 것 같은 부동(不動)의 어떤 것을 볼 수 있었다. 하천의 범람처럼 그녀를 넘쳐흐르는 눈물이 뿌리에서부터 철철 흘러내렸다. 그 눈에는 사랑이 죽어 있었고(l'amour, dans ces yeux était mort), 새벽의 차디참만이 투명함을 발산하고 있었다. 바로 거기서 나는 죽음(la mort)을 읽었다."[ME, 29] 신이자 동시에 희생물인 에드와르다가 불연속적 존재인 화자에게 계시하고 개시해주는 것은 바로 이러한 연속성의 순간이다. 소통(communication)은 무엇보다 사랑이지만, 그러한 소통은 존재를 더럽히고 훼손하는 사랑으로써만 가능해진다. 에드와르다는 불연속적 개체일 수밖에 없는 화자에게 죽음을 환기함으로써 순간으로나마 존재의 연속성을 경험하게 해주는 존재이며, 따라서 이질적이며 외부적인 타자의 모습을 띠게 된다. 바타이유가 의미하는바 소통은 바로 이러한 이질성의 폭력과 상처를 통해 불연속적 존재들 사이에서 경험되는 연속성의 순간 속에 있다.

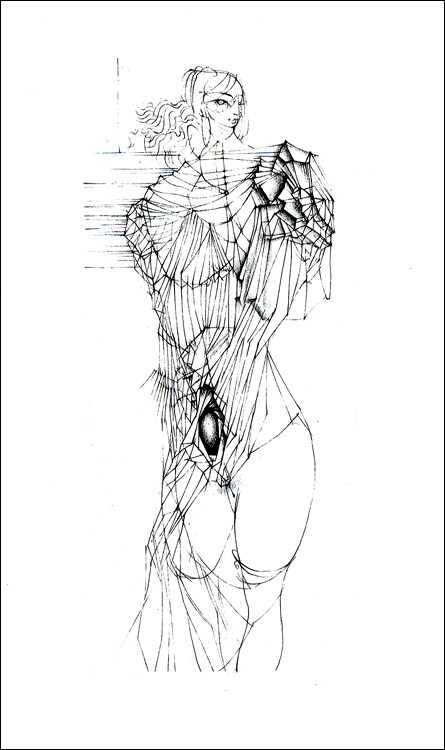

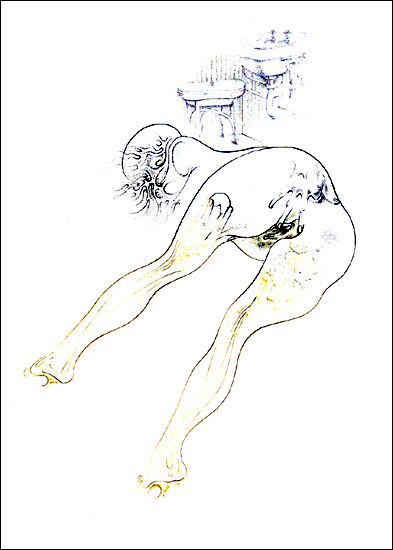

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 에드와르다의 하이힐.

이러한 연속성의 경험은 종교적이면서도 동시에 반종교적인 양가성과 역설의 특징을 갖는다. 화자와 에드와르다의 여정이 내포하는 연속성의 체험으로서의 시간은 일종의 흑미사, 죽음과 공허에 봉헌되는 일종의 제의라는 성격을 띠게 되는 것이다. "오직 인간들만이 이 아치의 허무(le néant)를 지나가겠지!"[ME, 25] 이는 일견 가장 비종교적 혹은 반종교적으로 보이는 행위 안에 내포된 역설적이고 전복적인 '종교성'의 모습을 띤다. 화자가 에드와르다와 함께 보내는 시간의 흐름은 크게 세 부분으로 나누어 분석해볼 수 있는데, 이는 각각 미사에서 말하는 입당송(entrance), 봉헌송(offertory), 성체배령(communion)의 형식에 대입시킬 수 있다[Allan Stoekl, "Recognition in Madame Edwarda", Carolyn Bailey Gill(ed.), Bataille: Writing the Sacred, London/New York: Routledge, 1995 참조]. 화자가 사창가에서 에드와르다를 만나 그녀가 신이라는 사실을 고지 받는 부분이 입당송, 거리에서 부재하는 신의 형태로 사라졌다가 다시 출현하는 에드와르다 안에서 화자가 신성을 체험하는 부분이 봉헌송, 마지막으로 화자가 택시 안에서 갑자기 택시 기사와 섹스를 나누는 에드와르다의 모습을 바라보며 '합치'를 경험하는 부분이 성체배령에 해당하는 것이다. 이러한 미사는 가장 신성모독적인 경배, 가장 비종교적이고 반종교적인 의미에서의 종교행위라는 역설적인 모습을 띠게 된다. 이는 곧 일종의 전도된 미사, 전복된 제의에 다름 아니다. 신이 없는 신학이 맞닥뜨리는 의미는 결국 무의미가 된다. "내 삶은, 내가 의미를 결여하고 있다는 조건에서만, 내가 미쳐 있다는 조건에서만, 의미가 있다."[ME, 30] 바타이유에게 있어 인간의 종교적 열망과 행위란 결국 이러한 공허와 무의미를 향해 열려 있는 희생제의 안에서 집약된다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 개선문, '부재하는 존재'로서의 에드와르다.

우리는 이와 관련하여 두 가지 정식을 도출해낼 수 있다. 첫 번째 정식: 희생제의 안에서 우리와 비슷한 존재의 한계는 부정되며, 바로 그 희생제의 안에서 작용하는 폭력을 통해서 불연속적인 존재는 순간적인 연속성을 체험한다. 그런데 이러한 폭력과 희생제의는 그 자체로 과잉의 행위가 되는데, 그것이 생산과 삶에의 욕망과는 다른 방향에서 일어나는 순수한 소진과 탕진 혹은 죽음의 욕망에 결부되기 때문이다. 바로 이러한 ‘순수 소비’의 영역이 바타이유가 의미하는바 '저주의 몫'이자 '이질성'의 영역이 되는 것이다. 그리고 이러한 과정을 통해 경험하게 되는 연속성은 단지 순간적일 수밖에 없으며 또한 순간적일 때만 의미를 갖게 되는데, 사실 불연속적인 존재가 지속적으로 경험할 수 있는 연속성이란 실제적인 죽음밖에 없으며, 따라서 그러한 존재가 삶 속에서 경험할 수 있는 죽음의 형태는 그러한 연속성의 순간적이고 찰나적인 형태일 수밖에 없기 때문이다. 다음으로, 두 번째 정식: 근대적 코기토(cogito)의 의식 작용과 생산적 경제활동은 유한성과 유용성을 근간으로 하지만, 그러한 작용과 활동에 외부적인 타자의 존재는 유한성과 유용성을 벗어난 질서 속에서 경험되는 이질적인 것이다. 코기토에 의해 포착되는 대상은 생산과 재생산이라는 관점과 목적에 맞게 변형된 것이며 따라서 유용성(utilité)의 원리 위에 있다. 그러나 희생을 통해서, 곧 우리와 비슷한 존재의 살해와 파괴를 통해서 도달하게 되는 성스러움의 영역은 그러한 유용성의 질서와 생산의 논리를 벗어난다. 그것은 북서아메리카 원주민들의 포틀래치(potlatch)와도 같은, 전혀 생산적이지도 유용하지도 않은 순수한 소진이자 낭비인 것이며 바타이유는 이를 일종의 "영광(gloire)"으로까지 규정한다["La notion de dépense", O. C., I, 319 참조]. 이는 유용성을 넘어서는 것이기에 일종의 잉여이고 과잉이며 넘침이다. 따라서 바타이유가 말하는 희생은 우리가 흔히 도덕적인 행위들의 원천으로 파악하는 이타적인 선(善)의 영역과는 아무런 관련이 없다. 이러한 희생은 선에 의한 희생이 아니라 오히려 악(惡)에 의한 희생이라고 할 수 있으며, 근본적으로는 니체적인 의미에서 그러한 선과 악의 구분을 넘어서 있는 것이다. 따라서 바타이유는 이를 "초도덕(hypermorale)"이라는 말로 명명하고 있다[La littérature et le mal, O. C., IX, 171]. 유한성과 유용성의 질서 안에서, 그러한 질서를 초과하여 경험되는 죽음과 타자의 세계란 곧 성스러움의 영역이며, 또한 이는 가능 세계의 범위와 조건을 결정짓는 어떤 불가능성에 다름 아니다. 이러한 불가능성으로서의 신성과 희생 개념이 바로 바타이유가 말하는 의미에서의 소통과 종교성을 이루고 있는 것이다. 그것은 곧 화자를 '성스러움'으로 인도하는 에드와르다의 '상스러움' 속에서 확인할 수 있듯이, 역설적인 "하나의 은밀한 교환(un échange sournois)"[ME, 23]이 되고 있다. 바타이유가 말하는 종교성은 또한 이러한 교환이 지닌 '증여(don)'의 형태와도 맞닿아 있게 된다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 에드와르다의 현현, 교환과 증여.

4. 물질 없는 유물론, 또는 어느 '무신론자'의 신학: 경련, 서사, 놀이의 주제

바타이유의 유물론이 지닌 또 하나의 역설적인 특성은, 가장 '낮고 비천한' 물질적인 층위의 요소들이 또한 어떤 의미에서의 '비물질성' 또는 ‘정신성’을 띠고 있다는 점일 것이다. 바타이유의 유물론은 단지 물질을 기반으로 하는 '하부 구조'에 관한 이론이 아니다. 정신적 상부 구조에 대한 물질적 하부 구조의 특권적 결정성을 강조하는 것은 정신을 물질에 종속시키는 기존 유물론의 관념론적 도식을 또 다시 반복하는 것이므로, 여기서 보다 중요한 문제는 가장 물질적인 것 안에서 가장 정신적인 것을 발견하는 작업, 곧 성과 속의 질서 안에 내포되어 있는 극성과 양가성의 역설적인 의미망을 파악하는 작업이 된다. 이러한 이론적이고 실천적인 작업은 '낮은' 물질을 정신의 ‘높은’ 지위에 위치시키는 단순한 위계적 관계의 역전 안에서가 아니라, 오히려 가장 높은 것을 가장 낮은 곳으로 끌어내리는 파괴와 추문의 과정 안에서, 곧 가장 고고한 정신성을 가장 비천한 물질성을 통해 사유하고자 하는 전복적 유물론의 기획 안에서 비로소 가능해지는 무엇이다. 이러한 과정을 쉬리야는 "형이상학을 격하시키기(abaisser la métaphysique)"라는 말로 규정하고 있으며[Michel Surya, "Le très bas", p.87], 또한 피에르 클로소프스키(Pierre Klossowski)는 "아름다운 것을 추하게 만들기(enlaidir ce qui est beau)" 혹은 "순수하게 보이는 것을 불순하게 만들기(corrompre ce qui semble pur)"라는 말로 설명하고 있기도 하다[Pierre Klossowski, "La messe de Georges Bataille", Un si funeste désir, Paris: Gallimard(coll. "L'Imaginaire"), 1994[1963¹], p.121]. 『마담 에드와르다』 안에서 물질적인 몸은 떨리는 정신의 불안을 체현하고, 이야기 구조의 물질성은 서사가 지닌 정신성을 담보하면서 동시에 파괴하며, 기표가 지닌 물질성의 놀이는 기의의 정신성을 초과하고 위반하며 침범한다. 이러한 의미에서 바타이유의 유물론은 또한 '물질 없는 유물론'이라는 역설적 자리에 가닿는다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 떨리는, 경련하는 에드와르다.

우리는 화자와 에드와르다의 여정을 공간의 이동에 따라 사창가, 거리, 택시 안으로 크게 세 부분으로 나누어 분석해볼 수 있다. 이러한 공간 안에서 강박적이라고 할 정도로 반복적으로 등장하고 있는 것은 바로 경련(convulsion)의 주제이다[Jean-Louis Cornille, Bataille conservateur, Paris: L'Harmattan, 2004 참조. 특히 이 책의 3장에서는 이러한 경련의 주제에 접근하는 데에 유용한 언급들을 다수 찾을 수 있다]. 『마담 에드와르다』 안에서 다양하게 변용되는 경련의 주제가 일종의 공간성으로 해석될 수 있는 이유는, 각각의 공간을 거치면서 증가하고 심화되는 일련의 물질적이고 육체적인 경련들이 또한 신성을 체험하는 공간 자체의 확장과 수축을 그려내고 있기 때문이다. "나는 몸을 떨었다. 나는 미동도 하지 않는 그녀를 바라보았고, 그녀가 내게 너무나 부드럽게 미소 지었기 때문에 나는 몸을 떨었다. 결국 나는 무릎을 꿇고 비틀거리면서 그 생생한 상처(la plaie vive)에 입술을 갖다 댔다."[ME, 21] 사창가에서 시작된 내적인 불안과 욕망의 경련은 거리로 나와 근본적인 부재와 공허에 대한 추위를 느끼는 경련으로 확장된다. 공간과 함께 확대된 경련의 강도는 마지막으로 가장 협소한 공간인 택시 안에서 오히려 역설적으로 가장 커다란 경련으로 끝을 맺는다. 이 가장 큰 경련은 곧 신과 희생물의 양면성을 지닌 에드와르다가 화자에게 안겨주는 사랑과 죽음의 동일성에서 오는 것이며, 이는 또한 우리가 앞서 살펴보았던 불안이 육체적으로 경험되고 완성되는 형식이기도 하다. 그리고 이러한 육체적 경련은 동시에 시와 행동 사이, 문학과 체험 사이에서 동요하는 근원적 극성으로부터 기인한 어떤 정신적 경련이기도 하다[Susan Rubin Suleiman, "Bataille in the Street", Carolyn Bailey Gill(ed.), 앞의 책 참조. 특히 여기서 설레이먼은 바타이유가 시와 행동에 대해 품었던 생각을 랭보(Rimbaud)의 문학관과 대조하고 있다]. 이러한 경련이 도달하는 지점은 공허를 향한 웃음인데, 이러한 웃음은 근원적인 불안에서 출발하여 비극적인 인간조건을 향해 열려 있는 것이기에 실로 '희비극적'이라 이름붙일 수 있는 것이다. "나는 탁자를 밀어 엎어버리고 싶었고, 모든 것을 뒤집어버리고 싶었다. 하지만 탁자는 바닥에 딱 붙은 채로 고정되어 있었다. 어떤 이도 이보다 더 희극적인 일을 당할 수는 없을 것이다. 모든 것이 사라졌다, 홀도, 마담 에드와르다도. 오직 밤만이..."[ME, 20] 모든 것을 뒤엎고 전복시키고자 하는 불안의 욕망은 움직이지 않는 탁자에 의해 지극히 희극적인 시도로 바뀐다. 공허 그 자체를 드러내는 맹목적인 밤만이 남을 뿐, 아무것도 남지 않고 사라진다. 바타이유의 이러한 웃음은 두려움과 떨림으로부터 기인하는 것이며, 이는 직접적으로 죄의식과 소통의 주제로 다시 연결된다. "예수의 처형은 신의 존재를 훼손한다. 상황은 마치 피조물들이 창조주의 완전함을 찢어발겨서 난 상처에 의해서만 창조주와 소통할 수 있는 것처럼 보인다. 그 상처는 의도된 것이며, 신이 원한 것이다."[Sur Nietzsche, O. C., VI, 42-43] 바타이유가 말하는 소통은 존재들에게 상처를 내고 그들을 더럽히는 행위를 통해서만 일어날 수 있기 때문에 그 자체로 '죄악'이다[Sur Nietzsche, O. C., VI, 43 참조]. 여기서 문제가 되는 것은 이러한 죄악이 지닌 종교적 상징성과 특수성이 아니라 상처 내고 피 흘리게 한다는 희생제의의 일반적인 폭력성, 그리고 그러한 폭력을 통해 드러나게 되는 죄와 악의 보편적 구조와 힘이다. 이러한 죄와 악의 영역이 없었다면 신과 인간 사이의 소통과 합치는 말 그대로 불가능한 것이 되었으리라는 바타이유의 단언은 그의 역설적 철학이 지닌 특성을 단적으로 드러내준다. 바타이유의 사유는 이러한 상처의 고통/소통으로부터 시작되는 것이며, 인간은 이로부터 성과 속, 선과 악, 유용성과 과잉, 존재의 보존과 희생 사이를 현기증 나도록 왕복한다. 타자에 대한 '진정한' 인식으로 상정된 연속성의 순간적 성취는 이러한 고통과 소통의 사유가 촉발시킨 환희의 현기증, 그를 통한 존재의 한계 확인, 그리고 다시 그로부터 오롯이 드러나는 존재의 불가능성, 또한 동시에 바로 그 불가능성 위에서 마주치게 되는 존재의 어떤 가능성을 가리키고 있다. 경련하는 몸이란 결국 피 흘리는 희생물의 몸을 통한 소통 속에서 두려움과 웃음, 불안과 황홀을 동시에 경험하며 떨리는 인간의 모습이다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 뒤집힌 채로, 혹은 뒤집어지기 위해.

『마담 에드와르다』의 화자는 때로는 이야기 속의 주인공으로서, 때로는 이야기를 써나가는 작가로서, 지속적으로 서사 속으로 개입하고 침범하며 간섭한다. 바타이유는 작품 안에 의도적으로 작가와 화자를 혼재시킴으로써 이야기(récit)의 영역과 소설(roman)의 영역 사이에 놓인 어떤 경계를 문제 삼는다. 수수께끼와도 같은 제사(exergue)와 잠언(aphorisme)의 형식이 사용되는가 하면 주석이나 괄호의 형태로 작가적 개입이 빈번하게 등장하기도 한다. 이를 통해서 이 작품의 형식이 던지는 물음은 곧 이야기란 무엇인가 하는 서사성에 관한 질문이 되고 있는데, 이를 통해 『마담 에드와르다』는 생경하고 전복적인 텍스트의 성격을 띠게 된다. 이 작품은 이른바 '근대적' 소설이 지녀야 할 일반적인 형식들, 예를 들어 전형적인 서두의 제시나 모범적인 결말의 구성 등에서 완전히 탈피하고 있으며 심지어 아예 그런 것들을 무시하는 듯이 보이기도 한다. "나의 서두는 거칠다. 나는 이런 서두를 피하면서 '그럴 듯하게' 시작할 수도 있었을 것이다. 우회해서 시작하는 것이 내게는 이로웠을 것이다. 그러나 일은 이렇게 되었고, 시작에는 우회(détour)가 없다. 나는 계속한다... 더욱 거칠게..."[ME, 19] 곧 『마담 에드와르다』는 이야기의 정체성 자체를 문제 삼는 장치와 문체를 바로 그 이야기의 구조 안에 도입하고 있다는 점에서 전복적이며 이질적인 텍스트가 된다. 바타이유는 여기서 우회 없는(sans détour) 직접적이고 즉각적인 '날것'의 서두를 제시한다. 기탄없고 거리낌 없는, 곧 유보 없는(sans réserve) 이러한 서두의 전복은 작품의 형식적 측면에서도 생산과 축적의 방향과는 반대되는 하나의 방향, 곧 이야기 구성의 이질성이라는 방향을 따른다. 이 이야기의 맨 처음은 바로 이 책 자체에 대한 자기 지시적 언급으로부터 시작되고 있기도 하다. "당신이 모든 것에 대해 두려움을 갖고 있다면, 이 책을 읽어라. 그러나 먼저 내 말을 들어라. 당신이 웃고 있다면, 그것은 당신이 두려움을 갖고 있기 때문이다. 하나의 책, 그것은 당신에게 무력한 것처럼 보일 수 있다. 가능한 일이다. 하지만 만약, 있을 수 있는 일이지만, 당신이 읽을 줄 모른다면? 당신은 두려워해야 할까? 당신은 혼자인가? 당신은 추위를 느끼는가? 당신은 어느 정도까지 인간이 '당신 자신'이라고 알고 있는가? 어리석다는 것을? 그리고 벌거벗었다는 것을?"[ME, 15] 이야기의 이러한 형식적이고 물질적인 조건을 문제 삼는 한에서 이 작품은 이야기의 서사성을 구성하는 전제조건들 자체를 해체하고 다시금 구축하고 있다. 우리는 여기서 다시금 불안의 주제로 돌아온다. 이 불안은 주체의 불안이기도 하지만 동시에 주체의 형식이 지닌 불안이기도 한 것이다. 근대적 주체의 형식은 근대적 문학의 형식, 곧 소설이라는 형식 안에서 가장 명시적으로 드러나고 확립되는 것이기 때문이다. 바타이유가 의문을 던지고 균열을 가하고자 하는 지점은 바로 이러한 소설과 문학의 근대적 건축 체계이다. 생산과 축적의 구성력에 기반하고 있는 이러한 문학적 '건축 의지'에 대한 의문이 바로 서사성 자체에 대한 전복적 몸짓의 핵심을 이룬다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 에드와르다의 몸짓, 혹은 날갯짓.

『마담 에드와르다』는 또한 문학을 구성하는 언어의 차원과 기표의 층위에 있어서도 하나의 전복적 놀이를 수행한다. 이러한 기표상의 전복적 성격과 관련해 비교하여 분석할 수 있는 바타이유의 또 다른 텍스트는 『눈 이야기(Histoire de l'œil)』이다. 『눈 이야기』 속에서 진행되는 기표의 놀이에 대한 논의로는 롤랑 바르트(Roland Barthes)의 꼼꼼한 분석을 참고할 수 있다[Roland Barthes, "La métaphore de l'œil", Essais critiques, Paris: Seuil, 1964 참조]. 바르트는 『눈 이야기』 속에서 반복적으로 등장하고 있는 기표들의 연쇄, 다시 말해 눈(œil)-달걀(œuf)-불알(couille)이라는 계열체들(paradigmes)이 그 은유의 대상으로 어떠한 기의도 갖지 않는다고 논파하고 있다. 이들은 모두 서로에 대한 기표로서만 기능하고 있는 것이며, 따라서 바르트는 이러한 과정을 "기의 없는 의미작용(signification sans signifié)"이라는 말로 규정하고 있다[Roland Barthes, "La métaphore de l'œil", p.241]. '눈'의 은유에는 어떠한 원형도 존재하지 않으며, 따라서 그것은 특정한 의미론적 중심을 설정하지도 않는다. '중심 없음', 이는 기본적으로 혼돈을 뜻하는 것이지만, 그러한 혼돈은 질서에 대립되는 무질서라는 부정적인 의미가 아니라 단어들과 사물들 사이의 어떤 떨림, 그 의미들의 확정불가능성에 대한 적극적인 향유라는 형태를 띠게 된다. 바타이유가 수행하는 전복적 기표의 놀이는 부정성 안에서 긍정성을 향유하는 역설적 몸짓을 취하는 것이다. 따라서 이러한 은유의 연쇄는 '기원'의 개념을 희석시키면서 본질과 속성, 원본과 모사, 중심과 주변이라는 위계적 이분법에 관한 형이상학적 믿음에 균열을 내고 그러한 '신학적' 믿음을 '신성모독'의 방식으로 조롱하고 있다. 이렇듯 원형적 중심을 지니지 않는 기표들의 연쇄는 역시나 『마담 에드와르다』 안에서도 발견된다. 바르트의 논의와 관련하여 특히나 우리가 여기서 주목하고자 하는 기표들의 연쇄는 경련과 전복의 이미지를 갖는 동사의 계열체들이다. 곧 『마담 에드와르다』 안에서 '경련하다(convulsionner)', '전복하다(renverser)', '떨다(trembler)' 등의 동사들이 이루는 '기의 없는 의미작용'은—데리다의 말을 빌리자면—"중심의 상실과는 다르게 규정"되는 일종의 "비-중심(non-centre)"을 자신들의 중심으로 갖는 기표들의 연속체에 다름 아니다[Jacques Derrida, "La structure, le signe et le jeu", L'écriture et la différence, Paris: Seuil, 1967, p.427 참조]. 또한 우리는 "한 무리의 여자들 가운데서, 마담 에드와르다가, 벌거벗은 채, 혀를 내밀고 있었다[목말라하고 있었다](tirait la langue)."[ME, 19], 그리고 "'여인은 올라가고[올라타고](monte)' 그녀와 관계를 맺을 남자가 그 뒤를 따르는 이 외설스러운 제의는 그 순간 내게 단지 환각적인 성대함이었다"[ME, 21] 등의 문장에서도 바타이유가 수행하고자 하는 기표의 놀이를 목격할 수 있다. 바타이유에게 '비-중심'이란 중심의 상실이나 위계적인 의미에서의 주변부를 뜻하는 것이 아니라 중심으로부터의 '해방', 중심이라는 것의 초월적 지위를 인정하지 않는 또 다른 역설적 '초월성'의 의미를 지니게 된다. 단어들은 확정되지 않고 부유하고 유동하면서 '떨리는 의미(sens tremblé)'를 형성하고 있다는 것, 이것이 바로 바타이유의 '이야기'가 역설적으로 이야기하고 있는 요체이다. 바타이유가 다른 곳에서 말하듯, "어떤 의미에서 시는 언제나 시의 반대"인 것이다[La littérature et le mal, O. C., IX, 197].

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: 장엄하고 성대한 환각.

5. 이론과 문학 사이의 모호한 경계: 글쓰기의 '여백'과 '과잉'

이상의 논의에 덧붙여 우리는 다소 '메타-형식적'인 측면에서 『마담 에드와르다』의 구조와 성립을 둘러싼 문제를 다룰 수 있을 것이다. 이러한 문제를 따로 고찰해야 하는 이유는, 바타이유의 글쓰기가 바로 문학의 영역과 문학 외적인 영역 사이의 어떤 '교환', 곧 문학과 이론 사이의 경계라는 어떤 '불가능성'의 지점을 문제 삼고 있기 때문이다. 우리는 이를 통해 바타이유의 문학이 지닌 양가적 '여백'의 성격과 '과잉의 잔여물', 그리고 이를 배치하고 조직해가는 '주변적'이고 '전복적'인 특성을 파악할 수 있을 것이다. 이는 바로 글쓰기라는 행위 자체 안에서 그 자신의 유물론적 사유를 실천하려는 바타이유의 '총체적' 글쓰기 기획에 다름 아니다. 따라서 이는 곧 '문학적 철학'이라는 형태를 띠는 하나의 실천이다. '형식 바깥의 형식'이라는 문학적 여백과 과잉의 문제는 곧 이질성의 글쓰기가 어떻게 가능할 것인가 하는 물음에 직결되고 있는 것이다.

▷ 『마담 에드와르다』를 위한 한스 벨머의 삽화: "신(神)은 돼지일 것이다."

먼저 바타이유의 작품을 논함에 있어 그의 가명 또는 필명의 문제가 별도의 연구를 요하는 중요한 문제 중의 하나임을 지적해야 할 필요가 있는데, 왜냐하면 그의 가명에는 단순히 자신의 신분을 숨기려는 소극적 의도 외에도 적극적으로 작명(作名)의 행위 자체를 글쓰기의 핵심 안에 포함시키려는 문학적 기획이 깔려 있기 때문이다. 국립도서관 사서라는 국가공무원의 신분으로 자신의 본명을 내걸고 '음란하고 폭력적인' 작품들을 발표하는 일이 문제가 되었을 것이라는 현실적 이유는 여기서 오히려 부차적인 것에 가깝다. 흥미로운 것은 바타이유가 사용했던 가명과 필명 안에 어떤 적극적인 사상적 전략과 전복적 장치가 내포되어 있다는 사실이다[Michel Surya, Georges Bataille, la mort à l'œuvre, Paris: Gallimard, 1992, p.114 참조]. 결국 바타이유에게서 이름의 문제는 작품 그 자체의 문학적 형식과 따로 떼어놓고 생각할 수 없는 것이며, 이러한 의미에서 그의 가명 또는 필명이라는 문제는 이미 작품 자체의 의미 구조 안에서 수행적(遂行的)으로 계산되고 기획되고 있는 어떤 문학적 효과라는 측면에서 파악되어야 한다. 바타이유의 가명과 필명은 작품에 대해 외적임과 동시에 또한 내적인 구조 안으로 기입되고 있는 '형식적' 양가성의 모습을 띠기 때문이다. 바타이유 그 자신의 이름('Bataille')은 이미 하나의 전쟁('bataille')을 뜻하기도 하는 것이다. 그가 『마담 에드와르다』를 출판할 때 사용했던 가명인 'Pierre Angélique'의 경우, 이 이름은 본래 『마담 에드와르다』를 1부로 하여 전제 3부작으로 기획되었던 『성스러운 신(Divinus Deus)』 안에서 주인공 또는 등장인물의 이름으로 쓰이고 있으며, 그 이름 자체가 지상의 것인 '돌(pierre)'과 천상의 것인 '천사(angélique)'를 결합시킴으로써 일종의 극성과 양가성을 바탕으로 작명된 것이기도 하다. 『눈 이야기』를 처음 출판할 때 바타이유가 사용했던 필명인 'Lord Auch' 역시 같은 방식으로 분석될 수 있으며, 그의 또 다른 글 제목인 '태양의 항문(anus solaire)'도 이와 마찬가지이다['Lord'는 영어에서 '주(主)' 또는 '신(神)'을 뜻하는 말이며, 'Auch'는 '변소에서(aux chiottes)'라는 구절의 발음을 차용하여 변형시킨 단어로 알려져 있다. 따라서 '변소에 있는 신'이라는 뜻을 갖게 되는 'Lord Auch' 역시 가장 고귀한 것과 가장 비천한 것의 만남을 표현하고 있는 이름이며, 윌리엄 블레이크(William Blake)의 시를 빌려 말하자면, 이는 또한 그 자체로 '천국과 지옥의 결혼'인 것이다]. 따라서 여기서 우리는 가명 또는 필명 안에서도 또한 바타이유의 전복적 유물론이 지닌 특성이 고스란히 드러나고 있음을 목격하게 된다.

▷ Georges Bataille, Histoire de l'œil [version illustrée], Paris: Jean-Jacques Pauvert, 2001.

바타이유의 여타 문학 작품에 첨부된 많은 서문들 중에서도 『마담 에드와르다』에 붙여진 서문은 조금 특별한 위치를 차지한다. 이 서문은 작품의 발표(1941)로부터 15년이나 지난 후인 1956년에, 그리고 바타이유 자신의 본명을 걸고 마치 다른 사람의 작품 앞에 붙이는 발문의 형태로 작성되었다. 또한 이 서문은 『마담 에드와르다』의 본문과 맞먹는 분량의 철학적 서술에 할애되고 있다는 점에서도 특이하다. 이는 작가와 작품 사이의 연결 관계에 관한 흥미로운 문제를 제기하고 있으며, 하나의 문학작품과 그에 붙은 서문이 지닌 일반적 관계를 전복시키고 있다. 가벼움과 무거움의 문제, 신과 전복의 문제, 경련과 존재의 문제를 차례로 다루고 있는 이 서문은 츠베탕 토도로프(Tzvetan Todorov)가 의미하는바 "비평가-작가(critique-écrivain)"의 초상을 단적으로 드러내주고 있는 사례라고 말할 수 있을 것이다[Tzvetan Todorov, Critique de la critique, Paris: Seuil, 1984, pp.55-81 참조]. 이와 관련하여 우리는 바타이유의 다른 두 개의 작품과 그 작품들이 서문과 맺고 있는 관계들을 추가적으로 살펴볼 수 있다. 첫째, 바타이유 자신의 본명으로 출간되었던 소설 『하늘의 푸르름(Le bleu du ciel)』과 그 서문, 둘째, 가명으로 출간되었던 『눈 이야기』와 그 서문 「일치들(Coïncidences)」이 바로 그것이다. 이 두 서문 모두 일종의 자전적인 형식을 취하고 있다는 점에서 『마담 에드와르다』의 서문이 지닌 '이론적' 성격과는 다소 차이를 보인다. 『마담 에드와르다』의 서문은 그 내용에 있어서는 자전적이며 자기 지시적이라는 의미에서 하나의 '동질적인' 텍스트이지만, 동시에 그 형식에 있어서는 타자에 대한 비평의 형태를 취하고 있다는 점에서 '이질적 객관성'을 띠고 있는 텍스트이기도 하기 때문이다. 곧 이 서문은 그 자체로 양가성과 이질성의 형식 자체를 내재화하면서 서문과 본문이 통상적으로 지녀야 할 문학적 관계에 대한 전복을 시도하고 있다. 여기서 이론적 서문은 문학에 대한 단순한 해설이 아니며, 반대로 하나의 문학작품 역시나 특정 이론의 도식적인 형상화와는 거리를 둔다. 바타이유에게 문학과 이론의 형식은 모두 공히 자신의 '체험'을 서술하는 글쓰기의 다른 두 형태일 뿐이었다. 바타이유의 글쓰기 안에서 이론이 차지하는 위치는 그의 문학적 작업에 대해 외부적인 자리에 있지 않다. 『마담 에드와르다』 서문의 내용과 형식이 제기하는 문제는 곧 장르 간의 경계를 넘나들며 오히려 그 경계를 무화시키는 이질적 글쓰기의 문제가 되고 있다.

▷ 『눈 이야기』를 위한 한스 벨머의 삽화: 눈, 달걀, 불알.

결국 바타이유의 글쓰기가 나아가고 있는 장소는 이론과 문학 사이의 경계가 무너지고 모호해지는 또 다른 양가성의 지점에 다름 아니다. 바타이유는 이론과 문학이라는 두 극 사이를 오가는 운동으로서의 글쓰기 형식 속에서도 또한 양가성의 유물론이 지닌 '경험적' 기획을 실천하고 있는 것이다. 이러한 의미에서 우리는 『마담 에드와르다』와 그 성립 시기나 내적 구조 등의 측면에서 일종의 '쌍생아' 관계를 지니고 있는 또 다른 바타이유의 텍스트 『내적 체험(L'expérience intérieure)』을 검토해볼 수도 있다. 『마담 에드와르다』와 그 서문의 관계가 제기하는 문제와 유사한 방식으로, 『내적 체험』은 그 자체로 '자서전인가, 철학서인가' 또는 '문학적 허구인가, 체험적 이론인가' 등등의 문제를 첨예하게 제기하고 있는 텍스트이기 때문이다. 이렇듯 글쓰기의 장르가 지닌 경계를 넘어 이론과 문학이라는 두 극이 지닌 양가성을 적극적으로 사유하고 있다는 점에서, 유물론과 이질학은 바타이유적 글쓰기의 내용을 이루고 있을 뿐만 아니라 동시에 그러한 글쓰기의 형식과 구조의 측면에 있어서도 하나의 '원리'로서 반영되고 있는 것이다. 여기서는 문학이 철학적 이론의 자리를 위해 봉사하는 것도 아니고, 반대로 철학이 문학의 설명을 위한 도구가 되는 것도 아니다. 문학과 철학은 바타이유의 유물론적 기획 안에서 서로 뒤섞이면서 일종의 '문학적 철학(la philosophie littéraire)'이라는 이질적 글쓰기의 형태를 만들어낸다. 이는 곧 '이종접합'으로서 바타이유적 글쓰기가 지닌 또 다른 얼굴에 다름 아니다. 이러한 문학적 철학 안에서, 문학은 철학적 함의나 배후를 상정하지 않고, 반대로 철학은 문학적 문체와 장치들을 도구화하지 않는다. 이는 곧 문학과 철학의 환원불가능성을 통해 역설적으로 바로 이 둘 사이의 통합을 이루려는 시도, 곧 문학과 철학을 그 자체로 하나의 극성이자 하나의 양가성으로 파악하려는 이론적이고 체험적인 기획인 것이다. 그렇다면 결국 문제는 문학이나 철학을 하나의 분과학문으로서 파악하는 행위가 아니라 '문학적인 것'과 '철학적인 것' 사이의 경계와 한계를 묻는 '불가능성'의 작업이 될 것이다.

▷ 『눈 이야기』를 위한 한스 벨머의 삽화: 육체의 '불가능한' 변용.

6. '당위'의 질문으로 — 유물론은 무엇'이어야' 하는가

바타이유는 헤겔주의와 니체주의 사이에서, 곧 헤겔적 부정성의 극과 니체적 웃음의 극 사이에서, 동요하고 경련한다. 그러나 우리는 바타이유의 사유가 양자 간의 단순한 절충이 아니라 극단적인 철저화의 형태를 띠고 있음에 주목해야 한다. 바타이유 안에서 헤겔적인 부정성은 모순의 해소와 지양을 통한 통합으로 나아가지 않으며, 또한 니체적인 웃음은 긍정과 힘의 철학이 아닌 결핍과 결여의 사유 안에서 터지는 희비극적 웃음의 형태를 띤다. 이 두 양극단은 바타이유의 유물론 안에서 마치 하나의 이항대립처럼 서로를 오염시키고 훼손함으로써 소통한다. 곧 바타이유 안에서 헤겔은 니체에 흘레붙고 니체는 헤겔을 겁탈한다. 바타이유를 각각 헤겔의 영향 하에서 또는 니체의 영향 하에서 독립적으로 파악하려는 이론적 시도는 많았지만, 이러한 두 극 사이의 양가적인 '기형성'과 '잡종성'에 주목했던 논자는 그리 많지 않았다[Denis Hollier, "De l'au-delà de Hegel à l'absence de Nietzsche", Philippe Sollers(éd.), Bataille, Paris: UGE, 1973만이 거의 유일한 예외라고 말할 수 있을 것이다]. 이러한 맥락에서 우리는 "세계의 밤(die Nacht der Welt)"[Hegel, Gesammelte Werke, Band 8, Hamburg: Meiner, 1976, p.187]이라는 '한계 경험'에 주목했던 헤겔, 그리고 그러한 헤겔의 논의를 더욱 극단적으로 밀고 나갔던 바타이유의 '내적 체험'에 주목해야 한다. 이러한 체험은 또한 지성의 영역을 넘어서는 이질성의 영역인 "맹점(tache aveugle)"[L'expérience intérieure, O. C., V, 129]이 바타이유에게서 중요하게 부각되는 이유이기도 하다. 이러한 맹점은 지성으로서는 도달할 수 없는 어떤 불가능의 지점, 지식(savoir)의 철학이 아닌 비지(non-savoir)의 체험이 일어나는 장소이다. 바로 여기서 바타이유의 웃음은 무엇보다 웃을 수밖에 없는 인간존재의 '희극적' 상황에 대한 '비극적' 반응으로 나타나며, 또한 양가성과 이질성을 기반으로 하는 지고성/주권의 유물론에 가닿는다.

▷ 『눈 이야기』를 위한 한스 벨머의 삽화: 기형과 잡종, 혹은 합일과 소통.

지양과 통일을 상정하지 않는 변증법은 '철저한' 유물론과 '처절한' 경험론의 모습을 띤다. 에드와르다는 신성과 동물성, 남성성과 여성성, 동질성과 이질성이라는 두 극 사이를 현기증 나게 왕복하는 어떤 유물론적 운동의 화신으로 출현한다. 이러한 두 극은 궁극적으로 어떤 지양이나 통합을 상정하지 않는다. 바타이유의 이원론적 유물론이 목표로 하는 것은 두 개의 극 사이를 오가는 '비목적론적인' 변증법이며, 따라서 결국 그것은 '탈-변증법적인' 변증법의 운동을 가리키고 있다. 이는 기존의 교조적 마르크스주의에서 말하는 '변증법적 유물론'이 아니라 그것의 전복된 형태인 '유물론적 변증법'의 모습을 띤다. 이러한 변증법은 이차원적으로는 단순한 왕복운동의 형태를 띠지만 삼차원적으로는 나선형의 운동성을 갖는 것이다. 이론과 문학, 성과 속의 영역 사이를 오가는 『마담 에드와르다』의 세계는 이러한 이원론적이고 이질학적인 유물론과 변증법의 자리 위에서 가장 성공적으로 파악될 수 있다. 바타이유의 문학과 철학이 가리키고 있는 자리란 바로 이러한 입장에서 파악된 인간의 조건, 곧 신성과 동물성의 양극을 오가는, 성과 속의 세계에 공히 속해 있는 인간의 장소이다. 바로 여기서 다시금 바타이유의 유물론을 구성하는 핵심범주인 극성과 양가성이 중요한 개념으로 떠오른다. 이에 대해 바르트는 매우 흥미로운 언급을 하고 있는데, 바타이유의 이질학은 고귀함과 천함이라는 전형적인 이분법을 넘어서 규칙을 벗어나는 "제3항(le troisième terme)"을 갖고 있으며 그것이 바로 '낮음'의 개념이라는 것이다. "낮음은 (고귀하지도 천하지도 않은) 중성적인 용어가 아니며, 또한 (고귀하기도 하고 천하기도 한) 절충적인 용어는 더 더욱 아니다. 그것은 독립적이며, 그 자체로 충만하고, 탈중심적이며, 환원불가능한 용어이다. 이것은 (구조적) 법의 바깥에 있는 유혹의 용어인 것이다."[Roland Barthes, "Les sorties du texte", Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Paris: Seuil(coll. "Points essais"), 1993[1984¹], pp.297-298] 따라서 '낮음'의 유물론과 이에 기초한 이질학의 개념은 변증법이라고 하는 '법'과 '규칙'으로부터 일탈하는 탈중심적이며 탈변증법적인 것이다. 이러한 제3항은 변증법의 통합적 체계 안에 속한 항이 아니라 그 체계 바깥에 있는 어떤 균열로서, 그 자체로 하나의 이질성으로서 기능한다. 이 '낮음'은 '낮은' 것, '비천한' 것으로 불리지만 결코 위계 안에 종속되지 않는 것, 구조와 체계로의 환원이 불가능한 이질적인 성격을 갖는 것이며, 이는 또한 '유물론이란 무엇이어야 하는가'라는 당위의 질문에 대한 바타이유의 결정적 답변이 되고 있다.

▷ 『눈 이야기』를 위한 한스 벨머의 삽화: '신성한' 신성모독, 혹은 무신론자의 '신학대전'.

따라서 바타이유의 글쓰기는 이러한 이질성을 글쓰기 자체 안으로 끌어들이면서 형이상학적이고 존재론적인 위계와 체계로 이해되지 않는 인간의 형상을, 곧 금기와 위반, 경계의 안과 바깥 사이에 있는 인간의 자리를 서술하는 하나의 인간학적 기획을 구상하고 감행한다. "최소한, 신은 알고 있을까? 그가 만약 '알고 있다면', 신은 돼지일 것이다."[ME, 30-31] 이 문장을 둘러싸고 있는 어떤 부조리 안에 바타이유 사상의 역설적 핵심이 위치한다. 이는 바타이유가 그의 또 다른 소설 『하늘의 푸르름』에서 여주인공 디르티(Dirty)의 존재를 통해 제시했던 인간의 양가적 조건에 다름 아니다. 인간은 도끼를 맞은 돼지처럼 눈이 뒤집힌 채 비명을 지르며 신적인 질서에 가닿는다. '신'과 '돼지' 사이, 이 역설적이고 전복적이며 부조리한 인식의 자리가 바로 바타이유가 자신의 '인간학'을 기획하는 장소이다. 바타이유가 유물론과 에로티즘의 문제를 통해 제시하는 것은 바로 이러한 '경계적' 지위를 갖는 인간의 모습, 그 이원론적 양가성의 형태인 것이다. 문학과 철학 사이, 소설과 비평 사이, 체험과 이론 사이의 경계를 무너뜨리고 모호하게 만들면서 '단 하나의' 글쓰기를 수행했던 바타이유의 문학적/철학적 전략은 그 자체로 하나의 새로운 인간학을 서술하기 위한 이론적 개념이자 전복적 장치가 되고 있다. 이러한 개념 안에서 이해되는 인간은 무엇보다 신이자 돼지, 곧 신성을 가진 존재이자 동시에 비천함을 지닌 존재이다. 인간은 나선형의 극성 운동 안에서 현기증을 느끼는 양가적 존재이며, 또한 이질성의 체험 속에서 연속성을 경험하는 불연속적 존재이다. 신성에 가닿는 인간은 동시에 "짐승처럼 발가벗은(nue comme une bête)" 존재인 것이다[ME, 28]. "그녀의 행복, 발걸음이 지닌 절도 있는 엄숙함과는 무관한 홀의 소란스러움은 성대한 봉헌이자 화려한 축제였다. 죽음 자체도 그 축제에 속해 있었다. 사창가의 벌거벗은 몸이 백정의 칼을 부른다는 점에서."[ME, 21-22] 비명을 지르며 피를 뿜는 돼지 안에, 온몸을 떨면서 넘치는 에로스의 눈물과 체액을 쏟아내는 비천한 존재 안에, 바로 성스러운 신성과 존재의 연속성에 가닿는 이질적인 체험의 핵심이 위치한다. 신이자 돼지로서의 인간은 바로 그 둘 사이의 경계 위에 있는 존재이며, 오직 그 둘 사이를 왕복함으로써만 비로소 '인간'일 수 있는 그런 존재이기도 하다. 라로슈푸코(La Rochefoucauld)의 잠언처럼 "태양과 죽음은 똑바로 바라볼 수 없는 것"이지만[La Rochefoucauld, Maximes, Paris: Garnier-Flammarion, 1977, p.47], 바로 그러한 태양과 죽음을 똑바로 바라보며 불가능성 자체를 직시하게 되는 어떤 실명(失明)의 순간에, 역설적으로 또 하나의 개안(開眼)을 이룰 수 있는 존재가 또한 인간인 것이다.

▷ 『눈 이야기』를 위한 한스 벨머의 삽화: '실명'과 '개안'의 표리관계.

___________________________________________________________________

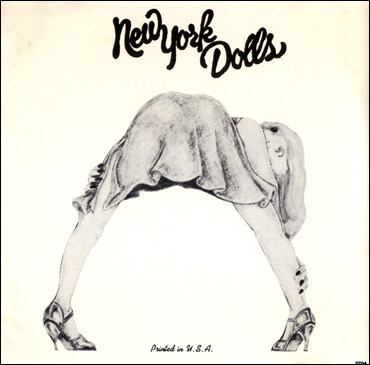

4) 여담 한 자락: 한스 벨머(Hans Bellmer)는 내가 가장 사랑하고 존경하는ㅡ그러니까 한 마디로 '敬愛'하는ㅡ미술가 중의 한 명이다. 그런데 한스 벨머의 삽화들 중 위의 마지막 그림을 볼 때마다 내게는 개인적으로 떠오르는 앨범이 하나 있다. 펑크 록의 선구적 밴드들 중의 하나인 뉴욕 돌스(New York Dolls)의 1973년도 데뷔 앨범이 바로 그것. 그들의 음악을 그렇게까지 좋아하는 것은 아니지만, 어릴 때부터 저 앨범 표지만은 너무도 마음에 들어 했었는데, 이 앨범의 속표지에는 마치 한스 벨머 그림의 구도를 그대로 차용한 듯한 그림 한 장이 수록되어 있다. 다른 점이 있다고 한다면, 한스 벨머는 '보여주고' 뉴욕 돌스는 '가린다는' 것일 텐데(또 한 가지, 뉴욕 돌스 앨범의 그림은 한스 벨머의 그림에 비할 때 너무나 '조잡'하고 '천박'하다는 것), 구도의 상동성에도 불구하고 이 '드러내기'와 '덮어두기' 사이에는 '건널 수 없는 간극'이 하나 놓여 있다는 점만을 첨언하고 지나간다. 그렇게 지나가는 길에 덧붙여, 언젠가는 회화와 사진 등 '이미지'의 관점에서ㅡ그리고 또한 초현실주의 등의 사조와 그 '변종'들, 또는 '예술사적 영향관계'라는 맥락에서ㅡ바타이유에 관한 또 하나의 '비천한' 글을 써보고자 하는 개인적인 욕망을 슬쩍 밝혀둔다. 하지만 아직까지는, 그 전에 해결해야 할 일들이 너무 많다.

10월이다, 전쟁(bataille)이다. 말하자면, 피할 수 없는 싸움이다.

ㅡ 襤魂, 合掌하여 올림.

▷ 뉴욕 돌스(New York Dolls) 데뷔 앨범의 겉표지(↑)와 속표지(↓).

서지 검색을 위한 알라딘 이미지 모음: