-

-

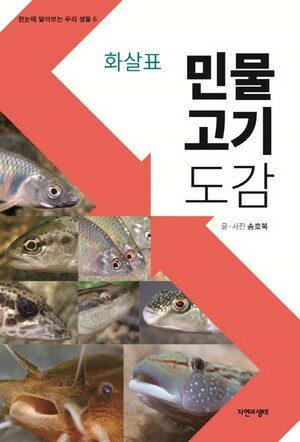

화살표 민물고기 도감 ㅣ 한눈에 알아보는 우리 생물 6

송호복 지음 / 자연과생태 / 2017년 11월

평점 :

인문책시렁 9

《화살표 민물고기 도감》

송호복 글·사진

자연과생태

2017.11.13.

버들치를 흔히 1급수 지표종으로 보고 있으나 주로 사는 곳인 상류 맑은 개울이 아니라면, 버들치가 산다고 해서 물 환경이 좋다고 볼 수 없다. (33쪽)

산천어는 알에서 깨어난 뒤 바다로 옮겨간 송어보다 몸이 뚜렷하게 작고, 어렸을 때 생긴 색과 무늬가 자라서도 변하지 않는다. 그러나 산천어와 송이는 같은 종이므로 서로 간 번식에는 문제가 없다. 그래서 알을 낳으려고 강으로 올라온 송어와 함께 산란행동을 하는 것도 가끔 볼 수 있다. (36쪽)

몸길이가 20cm 안팎인 미유기와 달리 (메기는) 몸집이 매우 커서 50cm가 넘는 것도 흔하게 볼 수 있다. 두 종을 구별해 미유기를 ‘산메기’나 ‘깔닥메기’라고도 부른다. (45쪽)

(은어는) 연안에서는 동물성 먹이를 먹지만 강으로 올라오면서부터는 돌에 붙은 조류를 주로 먹으며, 냇물 중상류까지 올라가면서 자란다. 9∼10월에 하류 여울로 내려와 알을 낳는다. 알을 낳은 암컷은 거의 모두 죽지만 그해에 알을 낳지 못한 암컷은 2년을 살기도 한다. (67쪽)

어느새 물고기는 우리 곁에서 먹을거리 자리에 있습니다. 지난날에는 냇물이나 바닷물에서 흔히 만나는 이웃이었다면, 오늘날에는 물고기를 가까이에서 마주하기 어려운 터전입니다.

‘물고기’라는 이름은 물에 사는 고기이니, 먹을거리로 바라보는 눈길로 붙인 이름입니다. 그러나 송사리를 비롯해서, 버들개, 꺽지, 퉁가리, 쏘가리, 미꾸리, 메기, 납자루, 쉬리, 피라미라는 이름을 하나하나 짚고 보면, 크게 아울러서 ‘물고기’일 뿐, 옛날부터 이 땅에서 다 다르게 이름을 붙여서 가까이했구나 싶어요.

《화살표 민물고기 도감》(송호복, 자연과생태, 2017)은 민물고기 한살림을 차근차근 보여줍니다. 바닷물 아닌 민물에 사는 우리 ‘물이웃’이 어떤 터전을 좋아하고, 어떤 삶을 누리는가를 밝히지요. 오늘 우리가 도시에서 높은 건물하고 아스팔트·시멘트하고 자동차에 둘러싸이면서 스스로 잊은 이웃님을 돌아보자고 이끕니다.

골짜기에 가서 골짝물에 발이나 몸을 담그면 갖은 민물고기가 찾아듭니다. 처음 발이나 몸을 담글 적에는 민물고기가 놀라서 저쪽으로 달아나지만, 물결이 잔잔해지면 하나둘 가까이 오고, 이 민물고기는 작은 주둥이로 제 몸을 쪽쪽 빨아요.

어쩌면 먹이로 볼는지 모르나, 민물고기로서는 주둥이로 쪽쪽 빨거나 물어 보면서 물에 들어온 새로운 것이 무엇인가를 헤아리려 하지 싶습니다. 사람은 손이나 발을 써서 만진다면, 물고기는 주둥이를 써서 만지고 느낀다고 할 만해요.

물에 담근 몸을 물고기가 쪽쪽 빨거나 물면 간지러우면서도 시원합니다. 물고기는 제 몸에서 찌꺼기가 빠져나가야 할 곳을 알아채서 살살 빨거나 물어 줄는지 모릅니다. 함께 놀자는 뜻일 수 있고, 사람한테 말을 거는 헤엄짓일 수 있어요. 아스라이 먼먼 옛날부터 사람하고 물고기는 이렇게 물가나 물속에서 서로 만나면서 사귀었을는지 모릅니다. 사람은 물을 마시고, 물고기는 물을 보금자리로 삼습니다. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규)