숲노래 책숲마실

열여섯 해 (2023.3.10.)

― 서울 길음 〈문화서점〉

2007년 12월에 찾아간 뒤 2023년 3월에 비로소 다시 찾아온 서울 길음 〈문화서점〉입니다. 큰아이가 태어나기 앞서 마지막으로 들르고서 도무지 책마실을 나오지 못 했습니다. 서울에서 ‘문화’란 이름을 붙인 책집이 하나둘 사그라들 적마다 길음 이곳은 잘 계신지 궁금했습니다.

서울은 예부터 어디에나 사람이 많을 뿐 아니라 책집도 많았습니다. 서울로 일자리를 바라며 깃드는 사람도 많지만, 서울에서 뜻을 펴거나 배움길을 열려는 사람도 많습니다. 서울은 ‘새롭게 배우고 익혀 가다듬는 눈빛’을 북돋우는 사람들이 꾸준히 물결치기에 서울이라는 이름으로 이어가리라 느낍니다.

스스로 새롭게 배우고 익혀서 가다듬겠노라 마음먹는 사람이 줄거나 책집이 사그라들거나 안 태어나는 고장이라면 죽어가는 고장일 테지요. 어린이가 안 태어나거나 젊은이가 떠나기에 죽어가는 고장이지 않습니다. 책집이 사그라드는 데가 죽어가는 고장입니다. 오늘날 ‘죽어가는(인구소멸·지역소멸)’ 곳을 보면, 어린이와 젊은이뿐 아니라 책집이 없습니다.

‘교육’이라는 이름을 붙이면 하나부터 열까지 어렵습니다. 그러나 아이어른이 함께 ‘살림’을 하면, 스스럼없이 하루를 누리고 같이 짓습니다. 잘 해야 하지 않고, 어설프거나 모자라면 천천히 다독이기에 ‘살림’입니다. ‘육아’라는 이름을 붙이면 모조리 ‘굴레’요, 고단하고 지칩니다. 아이어른이 언제나 ‘사랑’을 하면 스스로 웃고 춤추고 수다를 떨고 노래하면서 함께 즐겁습니다.

대단하거나 훌륭하거나 놀라워야 할 ‘사랑’이 아닌, 숨결 그대로 ‘사랑’입니다. 누구나 ‘부모·학부모’가 아닌 ‘어버이’일 뿐이고, ‘성인’이 아닌 ‘어른’이며, ‘유아·아동·청소년·유소년’이 아닌 ‘아이’입니다. ‘교육·육아’라는 사슬을 떼어내고서 ‘살림·사랑’으로 하루를 노래하고 놀면서 느긋이 누리는 마음이 모이기에 ‘살아나는’ 고장으로 거듭난다고 느껴요.

지난 열여섯 해에 걸쳐 해마다 한 걸음씩 떼었면 어떤 책빛을 새록새록 누렸을까 하고 어림해 봅니다. 그동안 이곳을 꾸준히 드나든 책손님이 있었기에 그분들은 즐거이 책빛을 누렸을 테고, 책집도 고스란히 이을 수 있을 테지요.

똑같이 바라보지 않기에 즐거운 벗(삶벗·말벗·책벗)입니다. 둘레를 보면 똑같이 안 바라본다면서 내내 들볶이다가 그만 똑같이 바라보는 틀에 맞추어 가면서 다 다른 눈빛을 잊어버리는 사람들이 가득하구나 싶은데, 우리는 서로 다 다른 책에 마음이 가고 손이 가고 생각을 가꾸기에, 이 별을 곱게 돌보는 씨앗을 심습니다.

ㅅㄴㄹ

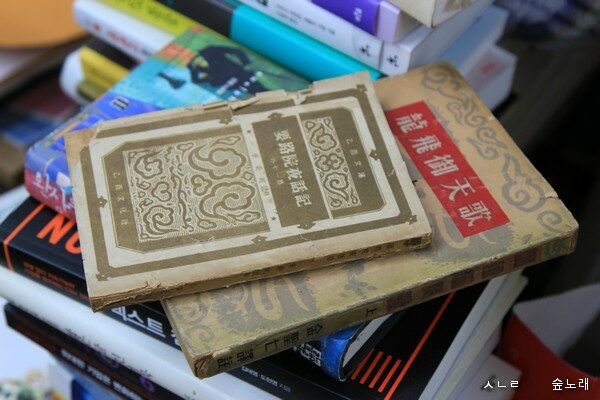

《문예진흥문고 6 목민의 길》(이원순 글·이우경 그림, 계몽사, 1980.6.5.)

《조선말 큰사전 1》(조선어학회, 을유문화사, 1947.10.9.)

《조선말 큰사전 2》(조선어학회, 을유문화사, 1949.5.5.)

《乙酉文庫 2 要路院夜話記 外 十一篇》(박두세/이병기 옮김, 을유문화사, 1949.5.10.)

《溫突改造論》(김상술, 어문각, 1961.5.30.)

《龍飛御天歌 上》(김성칠 석주, 향문사, 1956.5.30.)

《韓國古詩歌의 硏究》(이상보, 형설출판사, 1975.12.6.)

《나도향 전집 下》(나도향/주종연·김상태·유남옥 엮음, 집문당, 1988.9.20.)

《당신의 肖像》(이승훈, 문학사상사, 1981.5.5.첫/1983.8.15.중판)

《작업일지》(최석, 청하, 1990.3.20.)

《반복》(이준규, 문학동네, 2014.3.10.첫/2015.1.20.2벌)

《전장포 아리랑》(곽재구, 민음사, 1985.10.15.첫/1993.2.10.8벌)

《예레미야의 노래》(박두진, 창작과비평사, 1981.11.20.첫/1983.11.20.3벌)

《겨울 공화국》(양성우, 실천문학사, 1977.8.30.첫/1990.2.15.7벌)

《북치는 앉은뱅이》(양성우, 창작과비평사, 1980.4.25.)

《겨울-나무로부터 봄-나무에로》(황지우, 민음사, 1985.10.15.첫/1991.1.15.7벌)

《농민》(김광협, 태멘, 1982.1.20.)

《나의 칼 나의 피》(김남주, 인동, 1987.11.15.첫/1988.7.10.4벌)

《쓰다 만 편지인들 다시 못 쓰랴》(김경미, 실천문학사, 1989.2.20.)

《쌈짓골》(김춘복, 창작과비평사, 1977.6.30.첫/1991.4.1.4벌)

《한국지명의 신비》(김기빈, 지식산업사, 1989.10.25.첫/1991.5.20.3벌)

《하늘의 소리》(최남백, 태창문화사, 1977.12.15.)

《사이보그 로닌 상·하》(프랭크 밀러 글·그림/이상 옮김, 가배, 1992.4.18.)

《큰별이 머문 곳》(이석현, 성바오로출판사, 1974.11.30.)

《改訂 中等西洋歷史》(瀨川秀雄, 富山房, 1931.5.16.첫/1934.10.25.4벌)

《동시모음 상명 제3호》(문예부·박수경 엮음, 상명국민학교, 1969.10.10.)

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸리는 사람. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove