-

-

라스베가스의 불빛은 아직도 어둡다

배상환 지음 / 책나무 / 2015년 6월

평점 :

숲노래 노래꽃 / 문학비평 . 시읽기 2023.12.15.

노래책시렁 380

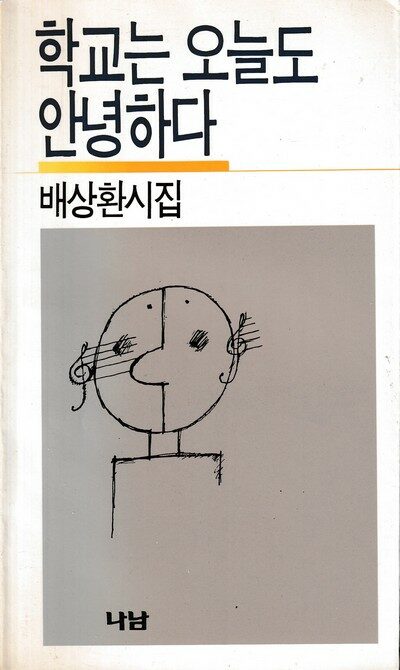

《학교는 오늘도 안녕하다》

배상환

나남

1988.3.5.

요즈음은 예전보다 아이를 덜 다그치거나 나무라거나 때리지만, 아직 ‘어른 아닌 꼰대’는 많고, ‘새로 꼰대 자리로 들어서는 아이’도 많습니다. 다만, 예전에도 ‘꼰대 아닌 어른’은 드문드문 있었고, 이제 ‘꼰대 아닌 어른으로 나아가는 아이’도 곧잘 만납니다. 《학교는 오늘도 안녕하다》를 처음 읽던 1994년이나 되읽는 2023년이나 영 거북합니다. 그때에도 〈B선생〉 같은 글을 버젓이 내놓고서 ‘시·문학’이라 여겼고, 요즈음에도 이 비슷한 글은 으레 튀어나옵니다. 어렵게 ‘자기반성’이란 이름을 붙여야 하지 않습니다. 힘도 나이도 이름도 적거나 낮다고 여겨 함부로 말하고 때리던 버릇을 뉘우치거나 무릎꿇는 글을 쓴 ‘꼰대 아닌 어른’은 몇이나 있을까요? 아무리 1970∼80년대나 1990년대였다 하더라도, 그무렵에 모든 이들이 ‘어른 아닌 꼰대’이지 않았습니다. 서슬퍼렇던 때에도 주먹이나 매를 안 든 ‘꼰대 아닌 어른’이 있었고, ‘꼰대 아닌 어른’이 쓴 글을 ‘시·문학’이라 여긴 눈길은 드물더군요. 이즈막에 나도는 글은 참말로 ‘시·문학’일까요? ‘시인 척’이나 ‘문학인 척’이지는 않나요? 노래를 쓰고 싶다면, 노래를 읽고 싶다면, 노래를 나누려 한다면, 부디 아이를 낳아 똥기저귀를 손빨래 합시다.

ㅅㄴㄹ

난 나의 가족을 위하여 / 문교부 지시에 충실할 수밖에 없어 / 넌 선생님 말씀을 안 듣는 나쁜 놈! / 너의 부모님은 매달 발송되는 / 과외 금지 가정통신도 안 읽어 보시냐? / 너의 아빠는 이제 많은 세금을 내셔야 돼 / 개새씨야! / x잡고 반성해 (B선생·1/24쪽)

퇴근 후 / 자정 가까운 시간까지 생맥주를 먹고 / 새벽이 되어서야 모두 토해낼 수 있었다 / 노가리, 뻔데기, 골뱅이 / 뻔데기 주름 하나하나에 / 미운 자식들의 얼굴을 떠올리며 / 날이 밝으면 모두 죽여 버리기로 결심했다 (B선생·2/26쪽)

한 학생이 손을 든다 / 선생님 이런 것들이 우리가 살아가는 데 / 어떤 도움을 줍니까 / 야 이 새끼야 지랄말고 외워 놔 / 연합고사에 다 나온단 말이야 (B선생·3/28쪽)

+

《학교는 오늘도 안녕하다》(배상환, 나남, 1988)

벗어 놓고 부끄럽다고 말하려는 것은 타고난 뻔뻔스러움인가

→ 벗어 놓고 부끄럽다고 말하려면 타고나기를 뻔뻔스러운가

9쪽

학생들에게 벌을 주고 있는 저 황색인간은 백인의 편인가 흑인의 편인가

→ 아이들을 굴리는 저 누렁이는 하양이 쪽인가 까망이 쪽인가

→ 아이들을 다그치는 저 누런이는 흰 쪽인가 검은 쪽인가

17쪽

난 나의 가족을 위하여

→ 난 우리 집을 돌보려

→ 난 우리 집안 때문에

24쪽

옆 사나이에 비해 몹시 작아 보이는 내 성기가 창피할 때보다

→ 옆 사나이보다 몹시 작아 보이는 내 고추가 창피할 때보다

→ 옆 사나이보다 몹시 작아 보이는 내 잠지가 창피할 때보다

46쪽

※ 글쓴이

숲노래(최종규) : 우리말꽃(국어사전)을 씁니다. “말꽃 짓는 책숲, 숲노래”라는 이름으로 시골인 전남 고흥에서 서재도서관·책박물관을 꾸립니다. ‘보리 국어사전’ 편집장을 맡았고, ‘이오덕 어른 유고’를 갈무리했습니다. 《선생님, 우리말이 뭐예요?》, 《쉬운 말이 평화》, 《곁말》, 《곁책》, 《새로 쓰는 밑말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》, 《새로 쓰는 우리말 꾸러미 사전》, 《책숲마실》, 《우리말 수수께끼 동시》, 《우리말 동시 사전》, 《우리말 글쓰기 사전》, 《이오덕 마음 읽기》, 《시골에서 살림 짓는 즐거움》, 《마을에서 살려낸 우리말》, 《읽는 우리말 사전 1·2·3》 들을 썼습니다. blog.naver.com/hbooklove