-

-

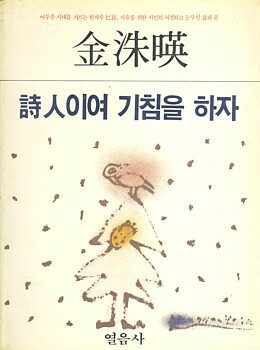

시인이여 기침을 하자 - 한국의시인 2

김수영 지음 / 열음사 / 1988년 6월

평점 :

절판

‘시’는 문학이지 ‘입시 문제’가 아닙니다

― 김수영, 《시인이여 기침을 하자》

- 책이름 : 시인이여 기침을 하자

- 글 : 김수영

- 펴낸곳 : 열음사 (1984.3.1.)

국민학교 다니던 때에 읽던 책을 고등학교 다니며 다시 읽을 때 느낌은 같을 수 없습니다. 줄거리를 더 깊이 읽거나 더 두루 읽을 뿐 아니라, 글쓴이 넋을 다른 눈길로 바라볼 수 있습니다. 남자라면 군대에서 개머리판으로 얻어맞아 내무반에서 모포를 뒤집어쓰고 울다가 읽는 책하고 혼인하여 낳은 아이를 어르며 읽는 책하고 느낌이 같을 수 없습니다. 젊은 날 받아들이는 이야기하고 한껏 무르익는 나이에 맞아들이는 이야기랑 차츰 늙는 길에 살피는 이야기는 때와 곳마다 다릅니다.

시쓰던 김수영 님은 〈安壽吉〉이라는 수필을 쓰면서 소설쓰던 안수길 님을 놓고 “그가 자기의 작품을 따분한 것이라고 말하는 것도, 또 그의 작품이 실제 그러한 따분한 면을 가지고 있는 것도 그의 곰상스러운 성격이 시키는 오랜 인내에서 나오는 것이다. 따분은 하지마는, 그것은 비료나 진개는 아니다. 그것은 곧 작가 안수길의 예술이기 때문이다(112쪽).” 하고 이야기합니다.

예술이겠지요. 이와 함께 삶이겠지요. 문학일 테지요. 이러는 가운데 눈물일 테지요. 소설이며 시라고 말하겠지요. 마침내 목숨일 테고요.

팽이가 돈다

어린아이이고 어른이고 살아가는 것이 신기로워

물끄러미 보고 있기를 좋아하는 나의 너무 큰 눈앞에서

아이가 팽이를 돌린다

살림을 사는 아이들도 아름다웁듯이

노는 아이도 아름다워 보인다고 생각하면서

손님으로 온 나는 이 집 주인과의 이야기도 잊어버리고

또한번 팽이를 돌려 주었으면 하고 원하는 것이다

… (달나라의 장난)

김수영 님 시를 고등학생 때 처음 읽습니다. 문학 교과서에 〈폭포〉가 실렸다고 떠오르는데, 교과서며 참고서며 교사며 으레 〈폭포〉라는 시가 무엇을 빗대어 나타내려 했는가를 읽어야 한다고 몰아세우는 한편, 싯귀 가운데 한 낱말을 지워 놓고 묶음표를 넣은 다음 알아서 채워 넣으라는 시험문제를 곧잘 내놓았습니다. 시를 통째로 달달 외우면서 어느 자리를 비워 놓아도 묶음표를 채우도록 해야 했고, 〈폭포〉가 아름다운 시인지 아닌지 느낄 겨를이 없었습니다. 논술시험에서 틀리지 않도록 잘 살필 ‘지문(보기글)’으로 여겼을 뿐입니다.

생각해 보면, 학교 수업으로 있던 고전문법이든 고전문학이든 현대문학이든 현대문법이든, 조금도 수업다이 한 적이 없습니다. 왜 우리 옛 말법을 배워야 하고, 우리 요즈음 말법을 이토록 어렵고 골때리도록 달달 외워야 하는지를 알 길이 없었습니다. 우리 말을 우리 말답게 잘하도록 하는 학교 문법 시간이었을까요. 문학을 문학다이 즐기도록 이끌던 학교 문학 시간이었을는지요.

체육은 체육이 아니라 공놀이였고, 음악은 노래를 즐기는 배움이 아닌 음계에 맞추어 악보를 읽지 못하면 몽둥이로 얻어맞아야 하는 매타작이었습니다.

무식한 사랑이 여기 있구나

무식한 여자가 여기 있구나

평안도 기생이 여기 있구나

滿州에서 해방을 겪고

평양에 있다가 인천에 와서

六·二五때에 남편을 잃고 큰아이는 죽고

남은 계집애 둘을 다리고

再轉落한 여자가 여기 있구나

時代의 여자가 여기 있구나

한잔 더 주게 한잔 더 주게

그런데 여자는 술을 안 따른다

건너편 친구가 내는 외상술이니까

… (滿州의 여자)

오래도록 제도권 입시 틀에 얽매인 눈썰미로는 김수영 님 시이든 신경림 님 시이든 신동엽 님 시이든 고정희 님 시이든 읽을 수 없습니다. 시를 시로 읽지 못합니다.

시를 시로 읽자면 내 삶을 일구어야 합니다. 시를 시다이 껴안으면서 눈물과 콧물과 웃음과 노래로 맞이하자면 내 하루를 사랑해야 합니다.

아이하고 복닥이면서 아프고 괴로우며 슬픕니다. 아이를 덥석 안고 하늘로 붕 띄우면서 신나고 재미나며 즐겁습니다. 아이와 함께 그림책을 읽는 동안 아빠는 아빠 다른 책을 못 읽지만, 그림책을 더 깊숙이 들여다보면서 그림책 가운데 사랑스러운 이야기와 엉터리 이야기를 찬찬히 알아챕니다. 돈장사 책이랑 사랑나눔 책이 뒤얽힌 이 나라 책마을을 아이랑 살아가는 동안 시나브로 온몸으로 느껴 받아들입니다.

누구한테 머리를 숙일까

사람이 아닌 평범한 것에

많이는 아니고 조금

벼를 터는 마당에서 바람도 안 부는데

옥수수잎이 흔들리듯 그렇게 조금

… (꽃잎 一)

2011년 1월 15일 겨울 한복판, 도무지 풀리지 않고 꽁꽁 얼어붙은 채 한 달이 훨씬 넘도록 언물이 녹지 않는 멧골마을 작은 집, 고단한 아이는 칼바람 부는 날씨에 아빠하고 자전거를 함께 타겠다며 떼를 쓰다가 울며 잠들고, 아빠는 집에 쌀이 떨어져 큰길가 보리밥집으로 자전거를 타고 다녀오며 사오느라 얼굴과 손이 차갑게 얼어붙습니다. 앞으로 2034년 겨울은 어떠할까 궁금하고, 2034년 겨울날, 우리 첫딸이 서른일곱 나이가 될 무렵, 이때에도 김수영 님 시나 산문은 ‘문학이라는 시’나 ‘문학으로서 산문’으로 사람들한테 읽힐 만한지 궁금합니다. 아니, 뭐, 다른 사람이야 어찌 되든, 아빠가 김수영 님 전집이며 낱권책이며 여러 가지로 알뜰히 건사해 놓았으니, 아이 스스로 김수영 문학을 좋아해 주고 싶거나 읽어 보고 싶다면 언제라도 우리 집 도서관에서 끄집어 내어 펼치겠지요. (4344.1.15.흙.ㅎㄲㅅㄱ)