[참 쉬운 한그릇 요리]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

[참 쉬운 한그릇 요리]를 읽고 리뷰 작성 후 본 페이퍼에 먼 댓글(트랙백)을 보내주세요.

9월 신간평가단용 도서로 추천이 올라온 요리책들 가운데 '아, 이것만은 정말 안되었으면 좋겠다...'고 생각한 책이 솔직히 있었음을 고백한다. <해피 투게더 야간 매점>이라는 책.

요리책을 만드는 건 정말 어렵고 품이 많이 드는 일이다. 요리책치고 고심해서 만들지 않은 책이 어디 있겠냐만, 저 아이템이 책으로 나온 걸 보자 '뭘 이런 걸 다...' 하는 생각이 솔직히 들었다. 나로선 정말이지 해먹고 싶은 요리가 한 가지도 없었고, 밥에 라면 스프를 넣어 비빈다든지(흐억! 놀랍게도 이게 대표적이랍시고 첫번째 소개되는 요리다), 팥이 든 빙과를 깨부수어 우유얼음과 섞어 팥빙수랍시고 먹는다든지... 이런 걸 음식이라고 촬영하고 종이에 인쇄하는 건 그야말로 '쓸데없는 고퀄'이라는 생각이 들어서 막 분하기까지 했다.

게다가 연예인들이 요리 연구가는 아니지 않나. (개중에는 전문가 뺨치게 요리 잘하는 사람도 있을 수 있지만서두...) 밤참 메뉴라는 것들이 대부분 인터넷에 떠도는 레시피들인데, 내용의 독창성에 대해 받는 대가인 '인세'는 과연 누가 가져가는 걸까? 책 미리보기를 해보니, 아마도 프로그램 제작진들이 인세를 받는 것 같은데, 정말 그래도 되는 걸까? TV에 소개했다고 자기 것이 되는 건 아니잖아??

어쨌거나 <참 쉬운 한 그릇 요리>가 신간평가단용 도서로 선정된 건 다행이었다. 발표가 나는 순간 안도의 한숨이...

그런데, 이 책을 보고도 이런저런 생각들이 참 많이 오갔다.

1. '블로거' 필자

요즘은 가정, 요리, 건강, 인테리어 분야 실용서들에서 '블로거'가 없으면 저자 발굴을 도대체 어디서 할까 싶다. 나도 블로거 저자들의 책을 참 많이 보기는 했다. 나물이, 문성실, 꼬마마녀, 레테, 까사마미 등등...

책을 내는 게 결코 아무나 뚝딱 할 수 있는 일은 아니긴 하다. 자기 분야에서 '저서'를 낸다는 건 정말 인정을 해줘야 하는 일이 맞는데, 출판기획자들이 저자를 찾을 때 '이미 인기가 있는' 사람을 찾아서 책을 만들도록 하는 건 어째 앞뒤가 안 맞다는 생각이 자꾸 든다.

전에는 그랬다. 열심히 공부하고 수련한 사람, 그래서 소리 소문 없이 인정받는 숨은 고수들을 기획자들이 찾아내고 그 사람의 콘텐츠를 고심해서 책으로 엮었다. 그렇게 책을 냄으로써 숨은 고수들이 세상에 나와 더 많은 활약을 하곤 했는데... 책을 냄으로써 비로소 이름을 얻는 게 아니라, '인기 많아요'를 넘어 권위를 인정/증명 받는 방편으로 책을 내는 세태가 씁쓸하다. 어떤 출판사에서는 아예 TV에 출연한 셀레브리티만 섭외해서 책을 내도록 기획하는 팀이 생겼다고 하니 더욱더...

일단 TV에 나와 화제를 몰거나 방문자 수가 엄청 많은 인기 블로거가 아니면 저자로서 주목을 받기도 힘든 건가. 인기가 많다는 것이 곧 그 분야에서 정확성과 권위를 보장하지는 못하는데... 말도 많고 탈도 많았던 베비로즈 공구 사태를 생각하면, 아직도 '인기 블로거'라는 타이틀에는 솥뚜껑 보고 놀란 가슴이 된다.

* 프로페셔널하지 못한 설명의 예

'공부를 잘하려면 연필과 노트와 교과서가 필요해요' 하는 것 같은 기본 설명. 으잉? 웬만큼 밥해먹는 집에서는 설탕, 소금 떨어질 일이 없지 않나?

차라리 '이 책에 소개된 요리에는 올리고당과 굴소스가 많이 들어가요. 굴소스는 마법의 양념이니까 떨어지지 않게 준비해두세요' 했더라면 좋았을걸.

눈대중 계량법, 좋습니다. 하지만 이 무는 지름이 몇 센티미터쯤 되는지 알려주셔야죠.

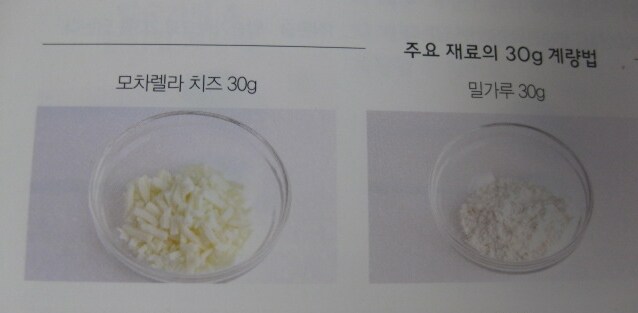

치즈와 밀가루가 담긴 그릇은 지름 몇 센티, 높이 몇 센티짜리인지 알려주셔야죠.

이건 저자보다는 편집자가 무심하달 수밖에 없는 상황...

2. 독창성에 대하여

요리책을 보며 산 지 30년쯤은 된 것 같다. (그렇다. 초등학생 때부터다. 엄마가 '알면 고생이다' 하면서 살림하는 법을 안 알려줘서, 요리도 뜨개질도 재봉틀도 다 책으로 배웠다.)

<참 쉬운 한 그릇 요리>를 보면서 '독창성'에 대해 자꾸 생각했다. 이 책에 나온 요리들 가운데 정말 저자만의 독창적인 게 있나? 잘 모르겠다. 그동안 수없이 보고 또 봐왔던 요리들을 남편, 아이, 나 자신... 등으로 카테고리를 만들고, (내가 보기에는) 아주 자의적으로 카테고리에 맞춰 넣었다. 이건 남편용이고 이건 아이용이라는 기준이 뭐지? 잘 모르겠다. 책으로 만들려면 저자 자신의 남편이 좋아하니까 남편용 요리,라고 하는 게 아니라 영양소나 칼로리나 준비시간 등등 근거를 대야 할 것 아닌가.

'한 그릇 요리'라는 말을 들으면, 대부분의 사람들은 혼자 사는 사람들을 위한 책인가 보다.. 하고 생각할 것 같다. 물론 이 책을 혼자 사는 사람이 봐도 문제될 건 없지만, '채소를 잘 먹지 않는 어린이 입맛 남편에게 채소 먹이기 프로젝트!'라든가 '과음한 다음 날 잔소리 대신 해장을 위한 아침상... 세상에 하나뿐인 천사 아내...' 하는 설명은 좀 오글오글하다. 나는 음식에 대한 설명을 원하지 남의 집 가정사는 전혀 궁금하지 않다. 남들이 다 하는 요리라고 해도, 자신만의 비법이나 개발 과정에 관한 히스토리 등등 식재료와 맛에 대해서 자신만의 '썰'을 잘 풀었다면 '독창성'을 인정하겠는데 말이다.

3. 1인분 요리하기의 어려움

나는 2인 가족인데, 한 사람 혹은 두 사람이 딱 먹을 만큼만 요리하는 게 의외로 참 어렵다. 적당히 해먹고 남기지 않기,가 요즘 나의 과제라서 '한 그릇 요리'라는 데 관심이 더 갔던 것 같다. 게다가 목차를 보면 '나를 위한 한 그릇 요리' 카테고리까지 있다.

흠... 보고 나서의 결론은

'많이 만들고' '한 그릇으로 플레이팅하기'인 것만 같아 실망이다.

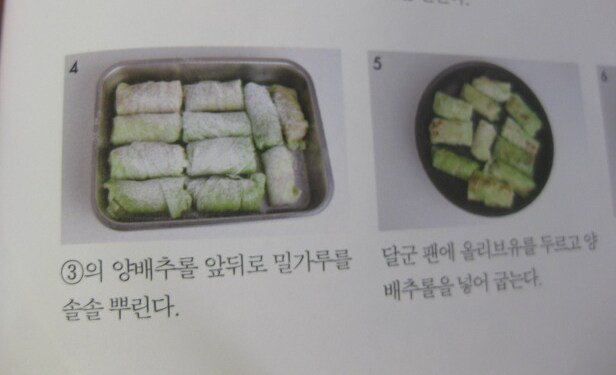

'나를 위한 한 그릇 요리' 가운데 하나인 '롤 캐비지'이다.

과정샷을 볼까.

도대체 몇 인분을 만드는 걸까?

내가 혼자 먹으려면 저걸 몇 끼 계속 먹어야 하는 걸까?

이 외에도 무수히 많은 사례들이 있으니 더이상의 자세한 설명은 생략...;;

난 저걸 나 혼자 먹자고 요리하지는 못한다.

** 이 책이 못 만든 책이거나 내용이 부실한 건 아니지만, 뭔가 고만고만한 요리책에 질려 있던 차에 이 책이 리뷰 대상도서로 되어 그만 투덜투덜 리뷰가 되어 버렸다.

알라딘 공식 신간평가단의 투표를 통해 선정된 우수 도서를 출판사로부터 제공 받아 읽고 쓴 리뷰입니다.