오늘 동생과 함께 엄마, 아빠를 모시고 나들이를 다녀왔다.

치매 증상도 있으시고, 걸음이 불편하셔서 집에서조차 쇼파를 떠나지 않는 엄마를 위해서였다.

단풍도 예쁘고 하늘도 너무 예쁘다며 좋아하셨다.

확실히 집에만 있는 것보다는 정신도 맑아지시고 식욕도 좋아지시는듯했다.

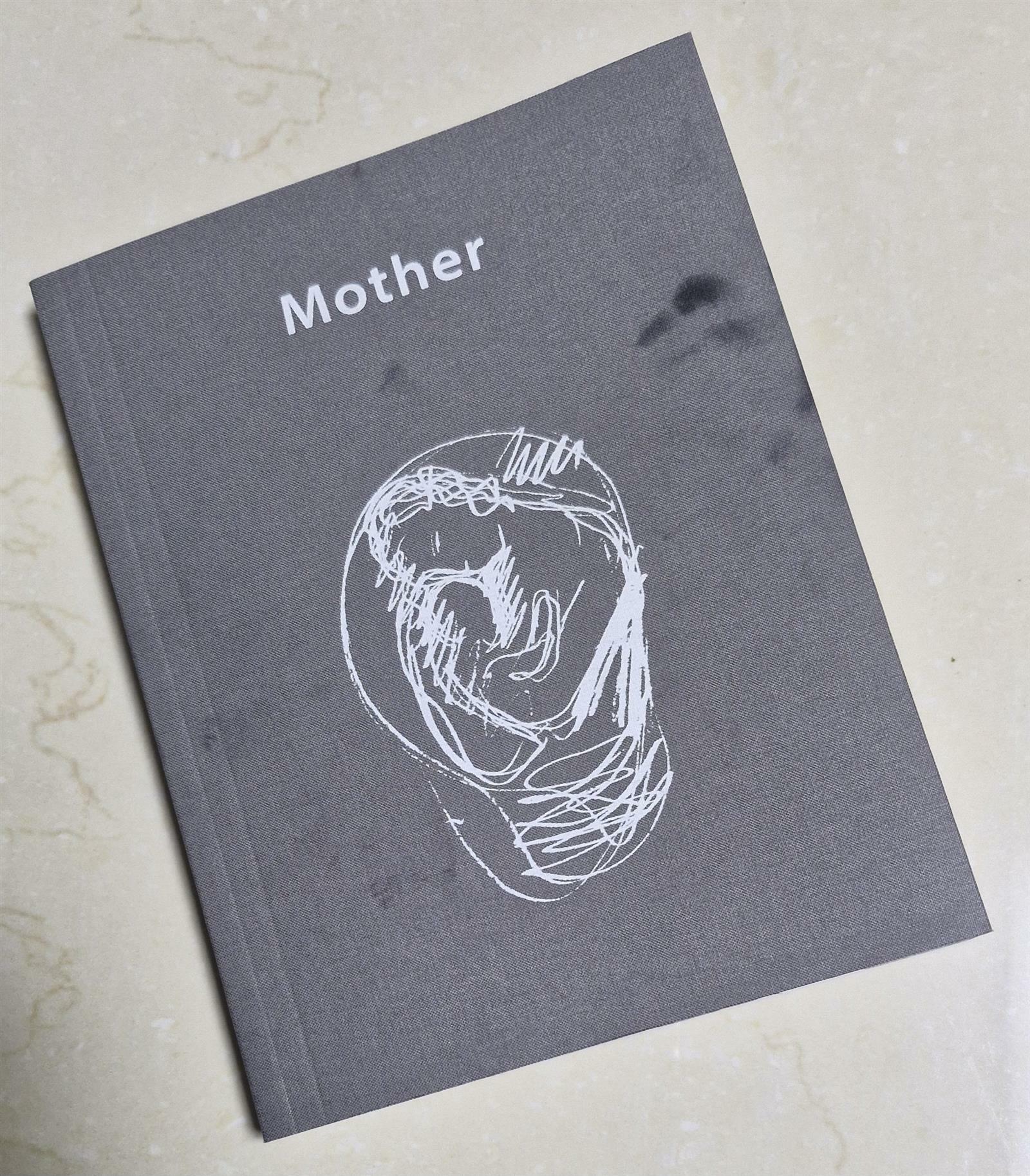

뿌듯한 시간을 보내고 집에 돌아왔는데 이 책이 눈에 들어왔다.

한달 전쯤 아들이 독립서점에 들렀다가 너무 좋아서 샀다고, 엄마 선물이라며 내밀었다.

엄마와 아이들이 함께 그려진 그림들만 모은 책이었다.

화가와 그림 제목만 적혀있고 그림에 대한 설명은 없었다.

그림 사이에 20여페이지 짧은 글들이 담겨있는 단순한 구성이었다.

말 그대로 그림책.

그냥 아무데나 펼쳐도 웃음이 나는, 마음이 따뜻해지는 그림책이다.

마음 한 쪽이 아파오기도 했다.

내가 아이들과 함께 한 시간을 떠올리기도 하지만

동시에 엄마가 나를 어떤 맘으로 키우셨을까도 생각나게 했기 때문이었다.

혹시 떨어뜨릴까봐 안고 계단도 올라가길 두려워하고,

아이가 밤에 열이라도 나면 놀라서 응급실로 뛰어갔던 어린 엄마였었는데,

이젠 정말 나이를 많이 먹었다.

그새, 나와 같은 맘으로 나를 키웠을 늙은 엄마를 보면 여러 마음이 오고 간다.

"엄마" 라고 부를 수 있는 시간들이 정말 정말 많았으면 좋겠고,

"엄마"라는 말을 들을 수 있는 시간들도 오래 오래 계속되었으면 좋겠다.