-

-

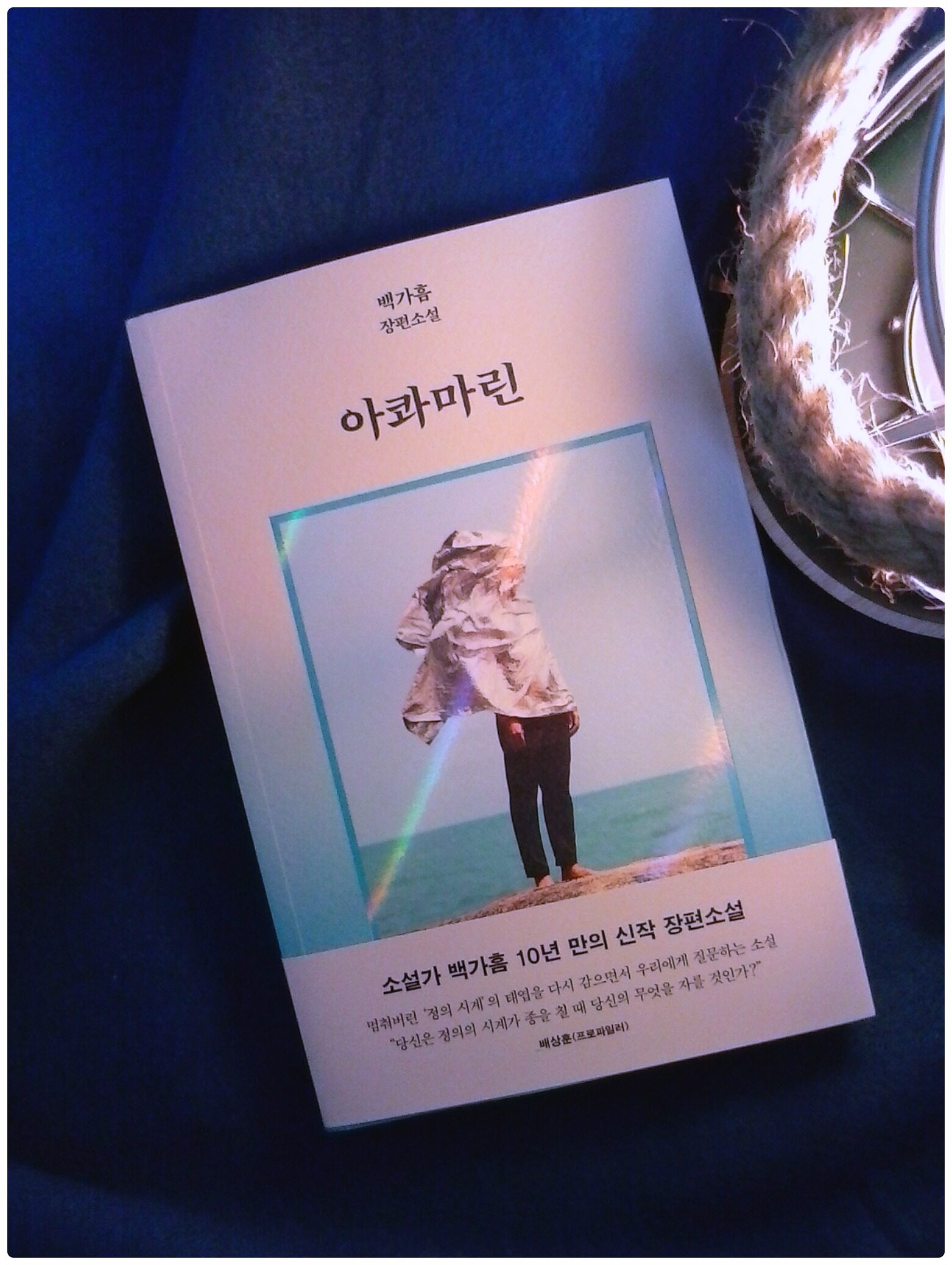

아콰마린

백가흠 지음 / 은행나무 / 2024년 6월

평점 :

“당신은 정의의 시계가 종을 칠 때 당신의 무엇을 자를 것인가?”

‘아콰마린’의 환상적인 색감을 표지로 착장하고, 국가폭력과 공권력에 의한 학살, 왜곡하고 조작한 사법기득권, 그렇게 멈춘 정의의 시계, 그렇게 지연된 정의, 비극과 진실, 상처와 용서를 다루는 기대작.

..................................

“아콰마린은 모든 빛을 빨아들이는 빛이다. (...) 죽음으로 남긴 저 심해의 빛이다. (...) 결국 그것은 모든 빛이 빠져 죽은 바다다.”

아는 내용의 신화를 낯설도록 오싹하게 비극적으로 전하는 문장들, 도입의 느낌이 놀랍다. 평생 아름다워 보인 아콰마린을 침몰시키고야말 사건과 진실이 지닌 무게감이 어떻게 드러날지 두근거리며 읽기 시작했다.

청계천과 잘린 손목과 미스터리 전담반 형사들이 무시무시한 기시감을 준다. 평범하지 않은 각자의 이유로 모인 팀원들에 대한 빌드업이 세심하다. 인물 사이를 오고가는 다소 느린 듯한 촘촘한 전개가 오히려 긴장감을 높인다.

용의자가 저 밖에 있고, 이쪽이 범죄를 추적 검거하는 설정이라면 가뿐한 속도감이 있을 것이지만, 이 작품은 다르다. 대화처럼, 기억의 부분처럼 슬쩍 드러나는 사연과 관계가 모두를 침몰 시킬 그물로 한 땀씩 짜이는 느낌이다.

어느 하나 가볍지 않을 것 같아서 뻐근한 느낌을 내쉬며 계속 읽어나갔다. 신화적 운명으로 해석된 얽힘은 현대 사회가 만들어낸 사회 시스템이 가하는 운명과도 같다. 필연적 결함과 한계에 기인한다. 공적 시스템은 해당 사회의 복잡성에 따라 지난한 기능 저하를 보이기도 하니까.

“하지만 결국 ‘왜’라는 물음이 해소되지 않는다면 범인을 잡는다고 해도 사건은 여전히 미스터리가 된다는 것을 (...).”

가해자와 가해에 가담한 이들은 잊고 살기도 하지만, 희생되고 상처 입은 이들은 잊지 않음으로써 복수를 돌려준다. 크리스마스카드에 적힌 성경 욥기의 구절을 전달하는 방식은 법적 처벌 이상의 복수를 예고하는 장치로 보인다.

“우리가 해야 할 일은 복수라는 종교를 믿어요. 우리는 그 일부분이고요.”

도입에 등장한 잘린 손, 여성의 속옷, 잘린 양말 등은 부분적인 추리와 혼돈을 키우는 미스터리 장치들로 활용되지만, 진실은 기대하지 않은 반전을 통해 전모를 드러난다. 결국 과거의 모든 것이 현재를 만들었으므로, 과거는 사라지지도 잊히지도 않는다.

“저는 셋 중에 첫째예요, 당신은 둘 중에 첫째고요. 이제 때가 되어서 당신을 만나러 왔어요.”

영상물에서는 사적 복수를 그린 여러 작품들이 큰 인기를 얻었다. 그러나 그 통쾌함은 현실에서 불가능하기 때문에 가능한 것이다. 무엇을 보상해도 이미 늦어버린 건가 싶은 상처도, 당사자만이 아니라 모두를 위해서 살펴봐야 한다.

공동체의 구성원 모두가 한 행동의 합이 현존하는 모든 것을 만든다. 기록되고 기록되지 않은 역사 모두가 미래가 도착할 방향을 정한다. 그러니 위선조차 거추장스럽다는 듯 노골적인 혐오와 폭력이 권력을 얻는 상황이, 반지성주의와 무지성주의가 대세가 된 듯한 의견들이 두렵다.

두껍지 않은 책이 무거웠다. 미래에 대한 불안과 불길함이 읽는 내내 함께 했다. 작품 속에서도 현실에서도, 생각하지 않는 것이, 생각할 물리적 심적 여유가 부족하도록 강제된 삶이, 사유와 진지함이 조롱당하는 것이, 반복되는 비극이, 지난持難한 반성 없음이 모두 비극이다.