세 남자가 말하는 '무라카미 하루키 그 남자가 사는 법'

세 남자가 말하는 '무라카미 하루키 그 남자가 사는 법'

-

-

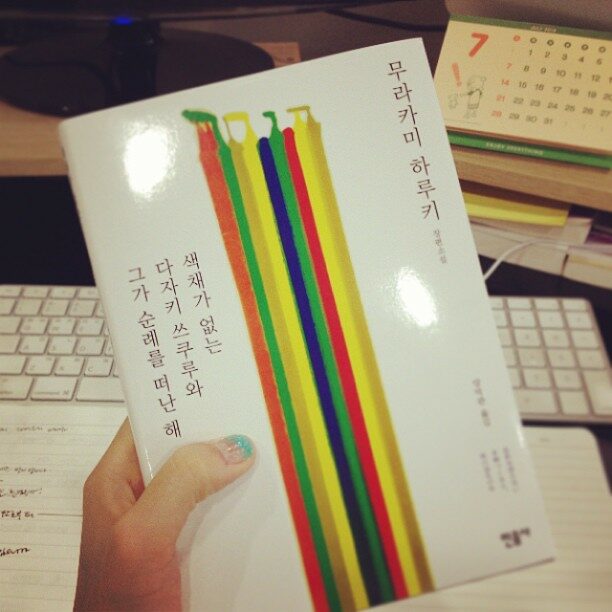

색채가 없는 다자키 쓰쿠루와 그가 순례를 떠난 해

무라카미 하루키 지음, 양억관 옮김 / 민음사 / 2013년 7월

평점 :

p.49

"원인을 따지고 들면 거기서 어떤 사실이 드러날지, 그것을 두 눈으로 확인하는 것이 두려웠던 거였겠지. 진상이야 어떤 것이든 그게 나를 구해 주리라는 생각은 안 들었어."

p.51

기억을 어딘가에 잘 감추었다 해도, 깊은 곳에 잘 가라앉혔다 해도, 거기서 비롯한 역사를 지울 수는 없어. 그것만은 기억해두는게 좋아. 역사는 지울 수도 다시 만들어 낼 수도 없는 거야. 그건 당신이라는 존재를 죽이는 것이나 마찬가지니까"

“옛날에는 나한테도 멋진 친구가 몇 명 있었어. 너도 그 가운데 하나였지. 그러나 인생의 어떤 단계에서 난 그런 걸 잃어버리고 말았어. 암튼 뒤로 되돌아갈 수는 없어. 포장을 뜯어 버린 상품은 교환할 수 없거든. 이렇게 살아갈 수밖에. - 아카”

"우리네 인생에는 어떤 언어로도 제대로 설명하기 어려운 게 있는 법이죠" 남에게 설명하는 것만이 아니다. 스스로에게 설명하는 것 역시 너무 어렵다. 억지로 설명하려 하면 어딘가에 거짓말이 생겨난다.

p.430

냉정하면서 언제나 쿨하게 자신의 페이스를 지키는 다자키 쓰쿠루

"아냐, 나는 냉정하지도 않고 늘 쿨하게 자신의 페이스를 지키는 인간도 아냐. 그것은 그냥 밸런스 문제에 지나지 않아. 그냥 습관적으로 자신이 끌어안은 무게를 좌우 지점으로 잘 배분할 뿐인 거야. 남의 눈에는 산뜻하게 보일지도 몰라. 그렇지만 결코 간단한 일이 아니야. 보기보다는 많은 노력이 필요해. 그리고 균형을 잘 잡는다고 해도 지지점에 걸리는 총 중량은 전혀 줄어들지 않아"

아카(赤) 아오(靑) 시로(白) 구로(黑) 그리고 그냥 다자키 쓰쿠루

지금 기억에 남아 있는건 구로다. 가장 최근에(마지막으로) 만난 친구이기도 하고, 핀란드에 있다는 점? 그것 말고도 강한 캐릭터의 소유자임은 분명하다. 구로는 어떻게 그토록이나 자신의 마음을 확신할 수가 있나 에 대해생각해본다. 그리고 어떻게 그리도 상세하게 자신의 감정을 말로 다 설명할수가 있지? 16년이나 지났는데… 난 불과 3년전 감정도 기억해내지 못하고온갖 왜곡투성인데 말이야.

어찌보면 그룹 중 혼자서 나고야를 떠나온 쓰쿠루지만, 유일하게 늘 한 곳에 머물러 있었던 쓰쿠루역(驛)이었는지도 모른다.

결국 먼저 변한건 친구들이지. 쓰쿠루가 아니었으니까. 그후로 16년이 지나고 쓰쿠루를 다시 만나게 된 (색채)친구들은 쓰쿠루의 모습이 많이 변했다고 말한다. 하지만, 그가 변한건 없다고 생각한다. 오히려 쓰쿠루는 멈춰있었다고.. 흘러가는 시간들을 그냥 바라만 보고, 모든걸 스쳐 보내는거에 익숙한 채..(실제로도 역에 혼자 앉아 역을 스쳐가는 사람들을 바라보는 상황이 자주 등장한다)

시간은 늘 한 방향으로 흘러갔지만 늘 쓰쿠루는 그 시간을 보내기만 해왔다.

쓰쿠루는 자신이 스스로 지나칠 수는 없고, 그저 상대가 지나치도록 했고, 멀어지는 상대를 잡지도 않았고, 찾으려 하지도 않았지만 돌아왔으면 하는 마음은 늘 가진채 그렇게 한 자리에 머물러 있었다. (유일하게 한 집에 16년을 산것만 봐도…ㅋㅋ)

그렇게 중년을 멀지 않게 앞두고 쓰쿠루는 사라를 만나게 된거다. 그녀의도움으로 단 한번도 잊어본적 없는 기억들을 머릿속만이 아닌 입밖으로 뱉어 사라와 함께 마주하고 풀어냈더니, 쓰쿠루는 드디어 현재를 살아가기 시작한거다.

그리고 그 과정 속 친구들을 만나 나눈 대화에서 알게 된 사실은.

결코 그는 자신이 생각하는 것처럼 색채가 없는 사람이 아니었다는 사실과, 그룹 중 모두가 자신을 부러워하고 좋아했다는 사실을 알게 된다. 나는 이 대목에서 잠시 내 문제에서도 희망을 가졌었지만, 바로 접었다.

나는 이 책을 처음 접했을 때 <색채가………떠난해> 이 긴 제목이 너무 외워지지가 않았다. 결국 책을 덮을때쯤에야 정확히 기억할 수 있게 되었고, 읽는 내내 쓰쿠루와 순례를 떠난 ‘그’가 누굴까 궁금했다.

‘언제 등장할까?’ ‘쓰쿠루가 주인공이 아닌가?’ ‘그는 하이다인가?’ ‘사라인가?’ 이렇게 의문을 가지면서 읽었는데 왠 걸. ‘그’는 더이상 색채가 없는 다자키 쓰쿠루가 아닌 쓰쿠루였던거다. 많은 사람들은 이걸 읽기전에 이미 파악했었겠지?„,.

그리고 결국 강한 색채를 가졌던 친구들은 책이 끝날때쯤엔 모두 색채는 사라진 상태였다. 시로는 더이상 시로가 아닌 유즈키로- 구로는 에리가 되있지 않나. 그들이 가졌던건 그저 ‘색채’와 이름이 같았을 뿐이였던거다. 그리고 그게 색채든 아니든 색채가 뭐라고.. 그걸 가졌든 아니든간에 그런건 중요한게 아니란거지. (문득 여기서 "자존"이라는 단어가 떠오르네. 얼른 <박웅현-여덟단어>를 읽어야지.. )

"지금, 당신은 어느 역에 서 있습니까?"

다자키 쓰쿠루는 이제 더이상 색채가 없는 쓰쿠루역(驛) 아닌 것이다. 그는 ‘색채가 없는 다자키 쓰쿠루’를 그 역에 내려놓고 이제 다시 열차에 올라 움직이고 앞으로 앞으로 살아가게 된 것이다. 그리고 필요한 역을 만들어 가겠지. 그는 원래 역을 만드는 사람이니까. 그의 이름처럼(하지만 이름은 중요하지 않아!)

사라와 함께 가게 될것인가 아닌가는 중요한게 아니다.

그리고 앞으로 잠시 다른 역에 쉬었다가, 다시 움직이기를 반복하겠지.

이렇게 내 일기같았던 <색채가 없는 다자키 쓰쿠루와 그가 순례를 떠난 해>가 지났다. 결론은 핀란드였고 결국 끝까지 나를 향해 와주었다.

나는 처음 읽을때부터 끝까지 "어머. 이건 내 얘기야" 하면서 읽었는데, 이 감정이 과연 대중적인 것인지 궁금하다.