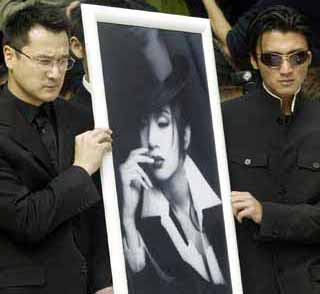

조금 늦게 출근해서 점심을 먹고 나서야 인터넷을 둘러보는데(*이 글은 2003년말에 씌어졌다), 미디어다음의 메인 뉴스가 “여배우 매염방 암으로 사망”이다. 그녀가 암투병중이라는 얘기는 오래전에 흘깃 지나가면서 들은 거 같은데, 그럼에도 2003년을 불과 이틀 남겨두고 세상을 떠났다고 하니까 갑작스럽다. 지난번 장국영의 자살에 이은 매염방(Anita Mui)의 죽음으로 이들 홍콩의 가수이자 배우들을 좋아했던 이들에게 올해는 ‘최악의 해’로 기억될 모양이다.

장국영이나 매염방의 열혈팬은 아니지만, 나는 그들의 음악, 특히 영화주제가들을 좋아한다. 자신이 주연도 맡았던 영화의 주제가로 장국영이 부른 <천녀유혼>과 <영웅본색3>의 주제가로 매염방이 부른 <석양의 노래(夕陽之歌)>가 그것들이다(나는 그 노래들을 들으면서 이 글을 쓰고 있다). 그리고 그들이 함께 주연으로 출연했던 관금붕의 <인지구>를 빼놓을 수 없다(이 영화로 매염방은 대만의 금마장 영화제에서 여우주연상을 수상했다). 이후에 장국영이 <아비정전> <동사서독> <해피 투게더> 등 왕가위 감독의 영화 여러 편에서 최고의 연기를 선보인데 반해, 매염방은 몇몇 무협영화에서나 볼 수 있었지만(그녀는 연기력에 비해서 좋은 영화를 만나지 못했다), 재주 많은 두 사람이 홍콩 연예계의 한 시대뿐만 아니라, 우리 세대(흔히 386이라고 부르는)의 한 시대를 풍미했던 것만큼은 분명하다. 그리고 그 시대가 종말을 고하고 있다.

나에게 매염방은 개인적으로 한 친구에 대한 기억과 연결돼 있다. 그 친구는 사실상 나에게 매염방이란 배우의 존재 자체를 각인시켜준바, 언젠가 자신이 가장 좋아하는 여배우가 (나로선 이외였지만) 매염방이라고 했다(그때 나는 아마도 임청하를 좋아하는 배우로 들었을지도 모른다, 혹은 입 밖에 내진 않았는지도). 그러면서 그 친구가 내세운 이유는 그녀의 도톰한 입술이었다(나는 턱이 야무진 배우를 좋아한다. 임청하나 애슐리 주드처럼).

내가 갖고 있는 유일한 매염방 음반(테입)은 1989년에 나온 <브라질>이고, 커버에는 예의 게슴츠레한 눈빛과 도톰한 입술의 그녀가 포즈를 취하고 있다. 지금은 음반을 사는 일이 아주 드물지만, 그때만 해도 한번 산 테입은 거의 닳을 정도로 들었고, 매염방의 것도 예외는 아니었다. 이 음반은 A면(The Bright Side)과 B면(The Blues Side)이 각기 다른 주제로 돼 있는데, A면의 첫곡이 <여름날의 사랑(夏日戀人/ Summer Lover)>이고, B면의 첫곡이 바로 <석양의 노래(Sunset Melody)>이다. 매염방과 더불어, 어느덧 우리 인생의 여름날들은 다 저물어 간 듯하다. 하지만, 그녀가 부르는 <석양의 노래>는 얼마나 박력 있고 장쾌한가! 나는 그녀가 암과의 사투 속에서도 그러한 의연함을 지켜갔으리라고 믿고 싶다.

매염방을 좋아했던 친구는 이후에 입술이 도톰하지는 않아도 매염방만큼 훤칠한 미인을 만나서 결혼하고 행복한 가정을 꾸렸다. 대학로의 한 카페에서 감쪽같이 숨겨왔던 자신의 배우자감을 처음 내게 소개하면서 의기양양해 하던 그의 모습이 떠오른다. 그런, 그가 지난봄 끄트머리에 세상을 버렸다. 모든 일에 자신감을 잃고, 우울해 하던 그를, 한동안 자주 보지 못하던 나는 대수롭지 않게 넘겼지만, 내가 그를 다시 찾았을 때, 그는 더 이상 같은 하늘 아래 있지 않았다. 그가 마지막 고통스런 시간들을 보내고 있을 때, (나를 포함하여) 세상 그 무엇도/누구도 그의 의지가 되어줄 수 없었다는 것이 슬프고 안타깝고 아쉽다. 그는 의연했던 것일까, 어리석었던 것일까?..

지난주말에 산 정현종의 산문집 <날아라 버스야>에 실린 ‘숨막히는 진정성의 시: 바예호 읽기’를 읽으며, 오래 잊고 있었던 이 페루의 시인 세사르 바예호(1892-1938)를 다시 떠올렸다. 그의 시선집 <희망에 대해 말씀드리지요>(문학과지성사)가 바로 5년 전인 1998년 12월에 나왔었고, 나는 그해 겨울을 레바나스를 읽으며, 바예호를 읊조리며 보냈다(나는 스페인어권 시인들 가운데 미겔 에르난데스와 바예호를 좋아한다). 평생을 경제적 고통과 병마로 시달리다가 죽은 시인 바예호는 자신의 고통을 외면하거나 미화하지 않고 거리낌 없이 털어놓는다. “인간은 슬퍼하고 기침하는 존재”라고 정의하는 그의 시들 중에서 내가 가장 좋아하는 것은 “오늘처럼 인생이 싫었던 적은 없다...”이다. “호이 메 구스타 라 비다 무초 메노스(Hoy me gusta la vida mucho menos)...” 그 시는 이렇게 시작한다.

오늘처럼 인생이 싫었던 적은 없다.

항상 산다는 것이 좋았었는데, 늘 그렇게 말해왔는데.

내 전신을 이리저리 만지면서, 내 말 뒤에 숨어 있는

혀에 한 방을 쏠까 하다가 그만두었다.

그리고 이렇게 끝난다.

엎어져서라도 어쨌든 산다는 것은 늘 기분 좋은 일일 거야.

“그리도 많이 살았건만 결코 살지 않았다니! 그리도 많은

세월이었건만 늘, 언제나, 항상, 항시 세월이 기다린다니!”

이렇게 나는 늘 말해왔고 지금도 말하니 말이다.

Hoy me gusta la vida mucho menos,

pero siempre me gusta vivir: ya lo decía.

Casi toqué la parte de mi todo y me contuve

con un tiro en la lengua detrás de mi palabra.

Hoy me palpo el mentón en retirada

y en estos momentáneos pantalones yo me digo:

¡Tánta vida y jamás!

¡Tántos años y siempre mis semanas!...

Mis padres enterrados con su piedra

y su triste estirón que no ha acabado;

de cuerpo entero hermanos, mis hermanos,

y, en fin, mi ser parado y en chaleco.

Me gusta la vida enormemente

pero, desde luego,

con mi muerte querida y mi café

y viendo los castaños frondosos de París

y diciendo:

Es un ojo éste, aquél; una frente ésta, aquélla... Y repitiendo:

¡Tánta vida y jamás me falla la tonada!

¡Tántos años y siempre, siempre, siempre!

Dije chaleco, dije

todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar.

Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado

y está bien y está mal haber mirado

de abajo para arriba mi organismo.

Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga,

porque, como iba diciendo y lo repito,

¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años,

y siempre, mucho siempre, siempre, siempre!

한때 인생이 아주 싫었던 날들에 나는 이 시를 읽으며 버텼다. 에밀 시오랑의 말대로, 자살에 대한 관념은 자살을 유예시킨다. “오늘처럼 인생이 싫었던 적은 없다!”고 투덜거리면, 어느새 삶은 그럭저럭 살 만한 것이 된다. 그래서 말하게 된다. “엎어져서라도 어쨌든 산다는 것은 늘 기분 좋은 일일 거야.” 내가 지난봄에 그 친구에게 바예호를 읽어주었더라면, 사정은 달라질 수 있었을까?

한해가 가고 있다. 하지만, 늘, 언제나 항상, 항시 또 다른 한해가 우리를 기다리고 있다. 그건 산 자들의 몫이다. 저무는 해에 삶을 놓음으로써 자유를 얻은 모든 이들의 명복을 빈다. 내 친구의 명복을 빌고, 매염방의 명복을 빈다(이 도톰한 여가수 덕분에 그 친구가 좀 덜 심심할까?). 아버지에게 버림받고 죽은 어린 남매의 명복을 빈다. 전철에 몸을 던져 우리가 한국인임을 부끄럽게 한, 한 외국인 노동자의 명복을 빈다. 에드워드 사이드의 명복을 빈다. 그리고, 지진으로 숨진 수만의 이란 사람들...

바예호의 사후에 발표된 시들 가운데 한편을 여기에 옮겨놓는다.

전투가 끝나고,

한 사람이 죽은 전사에게 다가왔습니다.

“죽지 말아! 내가 너를 얼마나 좋아하는데!”

그러나, 죽은 이는 그냥 죽어갑니다.

두 사람이 와서 말했습니다.

“우리를 두고 가지마! 힘을 내! 다시 살아나!”

그러나, 죽은 이는 그냥 죽어갑니다.

스물, 백, 천, 오십만의 사람들이 와서 절규합니다.

“이렇게도 많은 사랑도 죽음 앞에서는 힘이 없구나!”

그러나, 죽은 이는 그냥 죽어갑니다.

수백만 명이 모였습니다. 그리고 애원했습니다.

“형제여, 여기 있어줘!”

그러나, 죽은 이는 그냥 죽어갑니다.

그러자, 전세계 만민이 몰려와 그를 에워쌌습니다.

슬픈 시신은 감동이 되어 그들을 보았습니다.

그리고 천천히 일어나

맨 처음에 온 사람을 껴안았습니다. 그리고 걸어갔습니다.

- <스페인이여! 나에게서 이 잔을 멀리해다오.12>

2003. 12. 30.