짐 홀트가 맨스플레이너는 아니라고 생각한 건

해당 장면에서 그가 자리에서 일어나서 "I know" "It always happens to me" "Am I talking too much?"

이런 말들을 하고, 그 말들엔 자기인식만이 아니라 자조, 이것이 있었기 때문이었다. self-deprecation.

한국에선 잘난 사람이 하든 못난 사람이 하든 주로 오해받는 그것. 하여튼. 그가 자기 동료와 대화 형식으로

자기 책 얘기하는 동영상도 있고 ted 강연도 있던데, 이것들에서도 일관되게 그런 모습 보인다. 사실 이게

당연한 걸 수도. 아인슈타인, 괴델, 기타 거인, 초-거인들을 주로 읽고 그들에 대해 쓰는 사람이 "겸허해짐"을

모를 수 있을까 말이다. humbling experience. 이건 그 경험 당사자가 괴물이 아닌 한은, 그 사람을 반드시

사려깊은 사람 되게 한다고 나는 믿는 거 같다. humbling experience --> 사려깊어짐 --> 맨스플레인 안함.

예외가 있다면 예외라는 그 점이

그를 괴물로 만들 것이다.

<아인슈타인이 괴델과 걸었을 때>는

제목만 보고 아인슈타인과 괴델의 관계를 탐구하는 책이지 않을까 했더니

짐 홀트가 20여년 뉴요커지 포함해 여러 매체에 썼던 에세이들을 모은 책. 에세이 하나가

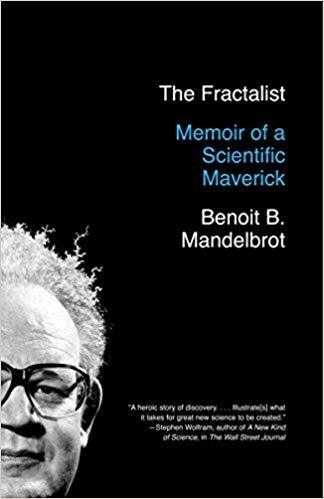

오디오북으로 3-40분 정도 걸린다. 조금 전 나가서 들었던 에세이 주제가 위의 수학자 만델브로트와

그의 회고록 Fractalist였다.

책은 호평받고 있고 짐 홀트는 "최고의 과학 대중 저술가" 같은 칭송을 듣는다는데

듣는 것과 읽는 것이 다른 책들이 있지만 (앨리스 밀러. 읽을 때 그녀 문장은 일관되게 직선적이라 심심하고 지루할 것이다. 그러나 들으면, 메시지의 힘이 강하게 전달되는) 홀트의 문장들은 듣는 걸로도 읽는 걸로도 일급 문장들일 듯. 프루스트, 조이스, 울프 이런 작가들을 깊이 읽은 사람이 과학서를 쓸 때. 실제로 그들을 깊이 읽은 사람인지 아닌지 아직 모르지만, 어쨌든 저렇게 짐작해 보겠다. 영어의 표현력을 확장하느라 영어를 이리 찢고 저리 늘렸던, 저리 던지고 이리 튕겼던.... 하여튼 그런 작가들을 체험한 시절이 있는 사람의 문장 아닐까. 막 실험적이거나 길고 난해하다 그런 건 아니다. 사실 그 반대인데, 명료함의 한 특이한 유형.

그런 유형 문장들을 쓰는 저자들이 한국에서 드물기도 하지만

그런 문장들과 함께 드러나는 인간형. 이것도 드물지 않나 생각했다.

<과학사 1700-1900> 강의하는 교수같은 사람도 드물고 짐 홀트같은 사람도 드물다.

........ 그래서, 오늘은 또 무슨 극딜을 하려고?

이들이 공통적으로 보여주는 지성의 한 유형.

그것 분석하고 해명할 가치 있다고 생각한다. 타인에게 자기기만하게 하지 않는 사람들.

타인에게 자기로 존재하게 하는 사람들. 그런 사람들의 정신.