진경시대(眞景時代)라는 것은 조선 왕조 후기 문화가 조선 고유색을 한껏 드러내면서 난만한 발전을 이룩하였던 문화절정기(文化絶頂期)를 일컫는 문화사적인 시대 구분 명칭이다. 그 기간은 숙종(1675 ~ 1720) 대에서 정조(1777 ~ 1800)대에 걸치는 125년간이라 할 수 있는데 숙종 46년과 경종 4년의 50년 동안은 진경문화의 초창기라 할 수 있고, 영조 51년의 재위 기간이 그 절정기이며 정조 24년은 쇠퇴기라 할 수 있다.(p13) <진경시대 1> 中

진경시대(眞景時代)라는 것은 조선 왕조 후기 문화가 조선 고유색을 한껏 드러내면서 난만한 발전을 이룩하였던 문화절정기(文化絶頂期)를 일컫는 문화사적인 시대 구분 명칭이다. 그 기간은 숙종(1675 ~ 1720) 대에서 정조(1777 ~ 1800)대에 걸치는 125년간이라 할 수 있는데 숙종 46년과 경종 4년의 50년 동안은 진경문화의 초창기라 할 수 있고, 영조 51년의 재위 기간이 그 절정기이며 정조 24년은 쇠퇴기라 할 수 있다.(p13) <진경시대 1> 中

<진경시대 1>과 <진경시대 2>는 조선 시대 후기에 해당하는 시대를 미술사(美術史)적 측면에서 분석한 책이다. 또한, 이 시기는 겸재((謙齋) 정선(鄭敾, 1676 ~ 1759)으로 대표되는 진경산수화와 단원(檀園) 김홍도(金弘道, 1745 ~ 1806)로 대표되는 풍속화의 시대이기도 하다.

조선후기의 산수화에서 남종화풍과 함께 더 없이 중요하게 생각되는 것은 진경산수화의 발달임에 이론의 여지가 없다. 우리 나라에 실제로 존재하는 명산승경(名山勝景)을 소재로 하고 남종화법에 토대를 둔 한국적 화풍으로 그려낸 것이 이른바 '동국진경(東國眞景)', 즉 진경산수화다.(p492) <한국 미술의 역사> 中

조선 후기의 회화에서 또 한 가지 지극히 중요하게 평가되는 것은 풍속화의 발달이다.(p503)... 그런데 이 시대의 풍속화는 비록 다루는 주제는 달라도 우리 주변을 관찰하여 주제를 포착하고 사실적 표현을 기본으로 하여 그리되 예술적으로 발전시켰다는 점에서 진경산수화와 기본적으로 공통성을 띠고 있다.... 조선시대의 회화에서 보편적으로 확인되듯이 풍속화도 초기 단계에서는 공재 윤두서, 관아재 조영석 등의 사대부 화가들이 그리기 시작하여 그 기초를 다졌음을 간과할 수 없다. 이러한 기반 위에 김홍도, 김득신, 신윤복 같은 탁월한 화원들이 출현하여 높은 수준의 발전을 이룩했던 것이다.(p504) <한국 미술의 역사> 中

고등학교 때까지 조선 후기 회화풍에 대해 관념(觀念)적이며 이상(理想)적 산수를 그렸던 조선시대 전기와는 다른 화풍(畵風)이 이 시기를 대표하는 진경산수화라는 사실, 그리고 이러한 화풍이 조선 후기 시대정신의 변화로부터 발생했다는 정도로 배워왔던 것으로 기억이 난다. 여기에 실학(實學)사상과 결부시켜 이를 조선시대 근대사상이 싹튼 근거로 제시했던 것으로 어렴풋이 기억하고 있었지만, <진경시대>는 이와는 다른 사실을 말해준다. (물론, 내가 수업시간에 졸아서 잘못 기억했을 수도 있다...)

율곡은, 일찍이 금강산으로 출가하여 불교 대장경(大藏經)을 섭렵함으로써 주자성리학의 우주론적 철학체계의 원형인 불교철학을 근본적으로 관통한 실력을 바탕으로, 퇴계의 이기이원론(理氣二元論)을 발전적으로 계승하여, 이기의 상호작용이라 할지라도 기(氣)만이 작동하고 이(理)는 기에 편승할 뿐이라는 기발이승설(氣發理乘說)을 주장하여, 만물의 성정이 기(氣)의 변화에 따라 결정된다는 이기일원론(理氣一元論)으로 심화시켜 놓는다. 결국 이(理)는 만물이 공통적으로 소유하고 있는 것인데 기(氣)만 대상에 따라 국한됨으로써 만물의 차별상이 나타난다는 주장이니, 이를 이통기국설(理通氣局說)이라 한다. 이는 분명 주자가 아직 발명해내지 못한 심오한 학설이었고 주자성리학이 도달해야할 궁극의 경지이기도 하였다.(p15) <진경시대 1> 中

다소 거칠게 표현해서, 이(理)를 보편/추상적인 원리라 하고, 기(氣)를 감각적/개별적인 존재라고 했을 때, 율곡의 사상은 보편적인 이(理)가 대상에 따라 기(氣)로 다르게 표현된다고 요약할 수 있을 것이다. 이통국기설이라는 결론에 이른 조선성리학은 이론적으로는 완벽을 구가한 상태라 할 수 있었다. 그렇지만, 조선이 처한 현실은 이와는 달리, 병자호란(丙子胡亂, 1636)을 겪으며 청(淸)나라에게 항복하고, 당시 황제국이었던 명(明)은 멸망을 당한 상황이었다. 이러한 현실에서 조선의 사상은 어디로 흘러갔을까.

문화적으로 우리보다 열등한 여진족이 무력으로 중국을 차지했다 해도 중화의 계승자가 될 수 없는데, 하물며 그 야만 풍속인 변발호목(辮髮胡服)을 한민족(漢民族)에게 강요하여 중화문화 전체를 야만적으로 변질시켜 놓았으니 중국에서는 이미 중화문화 전통이 단절되었다는 판단이었다. 그러니 중화문화의 원형을 그대로 간직하면서 주자성리학의 적통(嫡統)을 발전적으로 계승하고 있는 조선만이 중화문화를 계승할 자격을 갖추었으므로 이제 조선이 중화가 될 수밖에 없다는 주장이었다.(p22)... 이로 말미암아 조선이 곧 중화라는 조선중화주의가 조선사회 전반에 점차 팽배해 가기 시작하였다. 이제 조선이 곧 중화라는 주장을 떳떳하게 할 수 있게 되었으니 어찌 조선 고유문화를 꽃피워내는 데 조금이라도 주저할 리가 있었겠는가.(p23) <진경시대 1> 中

종주국(宗主國)인 명이 멸망한 상태에서, 유일하게 남은 중화(中華)의 적통은 소중화(小中華)였던 조선에게만 흐른다고 판단한 것이 우암(尤庵) 송시열(宋時烈, 1607 ~ 1689)을 중심으로 한 노론(老論)의 당론이었다. 그리고, 이러한 사상이 조선 후기미술계에까지 영향을 미쳤다는 것을 <진경시대>의 공저자 중 한 명(최완수)은 말하고 있다. 이에 따르면, 저자는 우리 산수(山水)에 대한 실질적인 관심의 근원은 소중화 사상과 주리(主理)적인 사상이 바탕이 되었다고 주장한다.

그렇지만, 이와는 다른 견해를 보이는 또 다른 연구자(유봉학)의 관점도 우리는 같은 책 <진경시대 2>에서 확인할 수 있다. 이 저자에 따르면 조선시대 풍속화의 경우 조선시대 선비(士)의 기득권이 붕괴하면서, 이른바 '선비의식'의 확산 결과로 조선 후기 풍속화는 독자적인 양식을 수립할 수 있었다.

이 시기(정조 대) 풍속화의 유행은 사(士)의식과 사인적 생활을 공유하는 사계층이 확산되면서 사로서의 소속감을 가졌던 화원화가들에 의해 주도되었고 풍속화에는 그들의 자아의식과 생활경험이 투영되었다. 더구나 이제는 속태를 해학적으로 묘사하는 가운데 색태를 추구하는 새로운 경향이 나타나 점차 풍속화의 특징을 이루게 되었다. 이러한 풍속화의 새로운 면모는 순조대 이후 조선의 주자학적 질서가 전면적으로 동요하는 가운데 더욱 심화되었다.(p256) <진경시대 2> 中

풍속화의 이러한 변천은 조선 후기 사회와 사상의 변화에 조응하는 것이었다. 조선사회를 지탱하던 주자하적 명분론과 문화자존의식이 무너졌으며 조선사회를 이끌었던 사의 위상이 변화하고 사의 확산으로 사와 민이 혼효되는 가운데 사의 그림이었던 동국진경도 변화해 갈 수 밖에 없었다.(p256) <진경시대 2> 中

이러한 연구자들의 의견을 대략적으로 종합해보면, 조선 후기 회화의 대표적 화풍인 '진경산수화'와 '풍속화'는 함께 피어났다기보다는 일종의 대체적인 화풍이라는 생각을 하게 된다. 우리 산수에 관심을 가졌던 '동국진경'은 당시 선비들의 중화사상의 결과물인 반면, 선비의식의 확산으로 민(民)의 작품인 '풍속화'가 산수화에 영향을 미쳤다면, 이들은 '같은 듯 다른' 출발점을 가진 화풍이었다는 결론을 내릴 수 있을 것 같다. (물론, 이와 다른 견해를 보이는 미술사학자들도 있다.)

<진경시대1> <진경시대2>에는 이처럼 여러 연구자들이 조선 후기 미술을 바라보는 다양한 시각들이 담겨있다. 또한, 우리에게 익숙한 故 오주석(1956 ~ 2005) 교수의 단원 김홍도에 대한 연구 결과도 담겨 있어 반가운 마음이 들게 된다. <진경시대> 시리즈의 장점은 다양한 시각에서 조선 후기 미술을 보여준다는 점이라 여겨진다. 그래서 내용 면에서 다소 딱딱할 수는 있지만, 크게 지루하지 않게 조선 후기 미술을 훑어볼 수 있는 책이라 여겨진다.

<한국미술의 역사>에 담긴 대표적인 진경산수화 작품과 풍속화 작품 설명을 마지막으로 이번 페이퍼를 마친다.

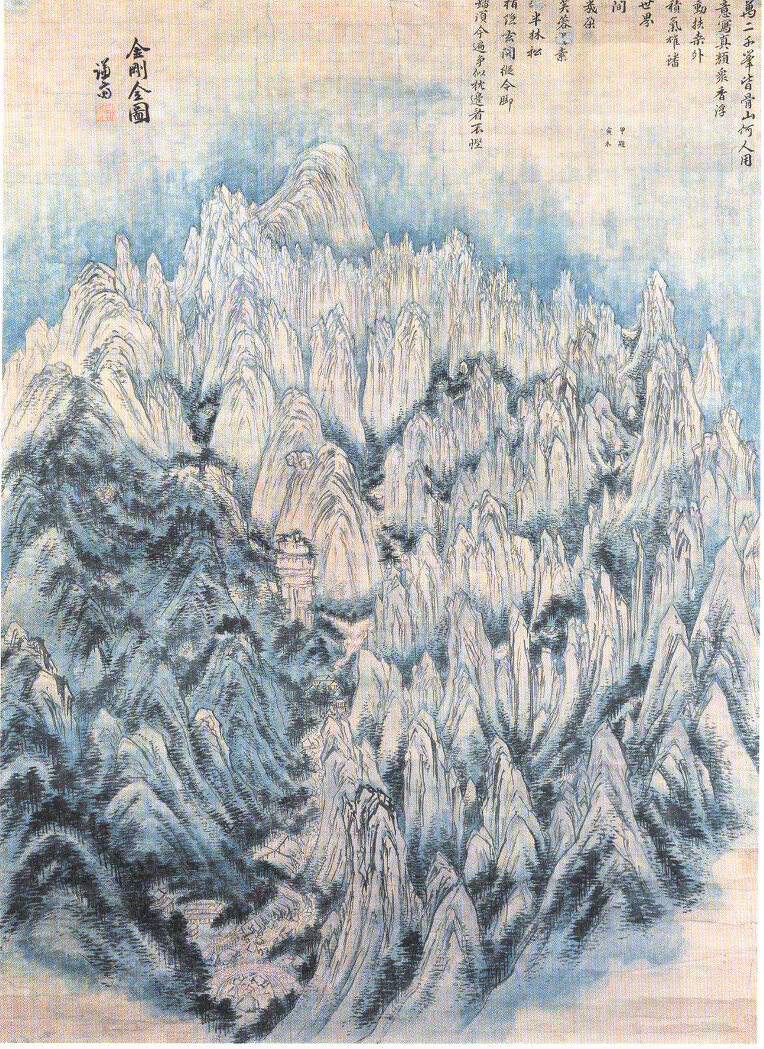

[그림] <금강전도> (사진출처 : https://www.pinterest.co.kr/pin/321866704600232541/)

<금강전도(金剛全圖)>(1734)는 금강산을 부감법으로 조망한 그림으로 원형구도를 보여준다. 왼편 아래쪽에 나무가 우거진 토산들을 배치하고 오른편 대부분의 화면에는 첨봉(尖峰)의 다양한 암산들이 빽빽이 서 있는 모습을 표현하였다. 그림 맨 위쪽 끝에는 비로봉을 묘사하였다. 이 산들과 하늘이 마주치는 여백의 가장자리에는 연한 푸른색을 칠하여 허공을 나타냄과 동시에 첨봉들의 모습이 더욱 부각되도록 하였다. 이처럼 원형 구도, 암산과 토산의 대조, 부감법의 활용 등을 통해서 넓은 면적의 금강산을 일목요연하게 엿볼 수 있도록 하였다. 또한 토산의 표현에는 일종의 피마준과 태점(苔點)을, 암산의 묘사에는 가늘고 날카로운 수직준(垂直皴)을 구사하여 산들이 지닌 특성과 형태상의 다양함을 능란하게 묘사한 점이 주목된다. 화면 전체에는 이 때문에 힘찬 생기가 넘쳐 흐른다. (p493) <한국 미술의 역사> 中

[그림] 밀희투전 (사진출처 : https://www.pinterest.co.kr/pin/342766221616682106/)

긍재(兢齋) 김득신(金得臣, 1754 ~ 1822)의 <밀희투전(密戱鬪戰)>은 특히 인물묘사의 뛰어남을 보여준다. 앞편의 인물들보다 뒤편의 인물들을 크게 그려서 역원근법을 나타낸 것은 전통과 관계가 깊지만 돋보기를 쓴 인물의 출현은 북경을 통해 들어온 새로운 서양 문물의 영향을 말해준다. 오른쪽 위의 개평꾼인 듯한 인물은 눈이 거슴츠레한 모습이어서 밤늦도록 계속되는 투전판의 열정과 피로를 느끼게 한다. 그의 뒤편에 놓여 있는 술상은 이러한 노름판의 분위기를 더욱 돋구어 준다. 인물들의 동작과 표정이 능숙한 솜씨로 묘사되어 있다.(p514) <한국 미술의 역사> 中