▷ György Ligeti, Streichquartett No.2, Mainz: Schott.

▷ György Ligeti, Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten, Mainz: Schott.

1) 죄르지 리게티(György Ligeti)의 폴리메터/폴리리듬 작곡은, 무질서를 질서화하는, 곧 질서의 무질서 혹은 무질서의 질서를 보여주는, 가장 뛰어난 형상화의 한 사례일 것이다. 이와 관련해서는 가장 먼저 두 작품을 살펴볼 수 있다. 연이은 해에 작곡된 <현악사중주 2번>(1968)의 3악장과 <13명의 연주자를 위한 실내협주곡>(1969-1970)의 3악장이 바로 그것이다. 두 작품의 악보는 모두 쇼트(Schott) 출판사의 '우리 시대 음악(Musik unserer Zeit)' 총서를 통해 출판되었다. 말 그대로 '일독'을 권한다. 다만, 여기서의 일독이란, 필시 '일청'과 함께 이루어져야 할 이른바 '공감각적인' 작업이겠지만 말이다.

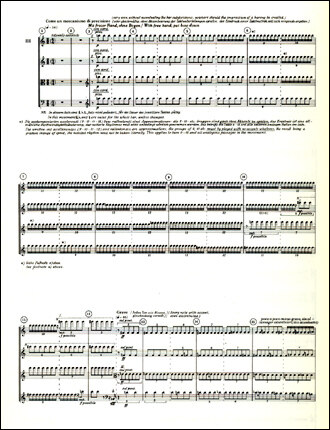

▷ György Ligeti, Streichquartett No.2, ⓒSchott, p.17.

2) 바이올린, 비올라, 첼로 사이에서 서로 교차하는 이러한 잇단음들의 증가와 중첩은, 연주가들에게는 고도의 집중력과 정확한 연주력을 요하는 것이겠지만, 청자에게는 하나의 덩어리로서의 '감각'을 선사할 뿐이다. 이런 식의 '분리된' 경험의 구성은 대편성 오케스트라를 위한 관현악곡인 1967년 작품 <론타노(Lontano)>에서도 마찬가지로 이루어지고 있는 것인데, 일단 권하고 싶은 것은, 먼저 악보 없이 들어보라는 것, 그 다음에는 악보와 함께 '듣고 보라는' 것이다. 감각은, 무엇보다 일단, 연주와 감상의 분리, 청각과 시각의 분리 사이에서 오는 무엇이지만, 또한 무엇보다도 그러한 분리의 '감산'이 만들어내는 '가산' 혹은 '합산'이기도 하기 때문이다.

▷ György Ligeti, Streichquartett Nr.1/Nr.2, Arditti String Quartet(Wergo).

▷ György Ligeti, Ligeti Edition 1: String Quartets and Duets,

Arditti String Quartet(Sony).

▷ Neue Wiener Schule: Streichquartette,

LaSalle Quartet(Deutsche Grammophon)[4 CDs].

3) 개인적으로 소장하고 있는 <현악사중주 2번>의 음반은 모두 두 종류인데, 둘 다 아르디티 현악사중주단(Arditti String Quartet)이 녹음한 것이다. 첫 번째 음반은 베르고(Wergo) 레이블에서 출시된 1978년 녹음판, 두 번째 음반은 소니(Sony)에서 <리게티 에디션> 연작의 첫 번째 음반으로 출시된 1994년의 녹음판이다(소니의 <리게티 에디션>은 오페라 <Le Grand Macabre>의 영어판을 포함하여 총 9장이 나온 상태에서 중단되었다). 개인적으로는 전자의 투박하고 거친 느낌이 더 좋지만, 객관적인 음질에 있어서는 후자의 녹음이 더 뛰어나고 연주도 더 안정되어 있다(그런데, 묻자면, 도대체 여기서 '안정'의 기준이란 무엇일까). 이 곡은 원래 라살(LaSalle) 현악사중주단을 위해 작곡되었던 곡이며, 초연도 이들에 의해 이루어졌다. 지나가는 길에 개인적으로 라살 사중주단의 절창(絶唱)이라 생각하는 음반도 하나 소개하자면, 쇤베르크, 베베른, 베르크의 현악사중주 곡들을 모아놓은 저 훌륭한 4장짜리 음반의 일청 또한 강권한다.

▷ György Ligeti, Kammerkonzert für 13 Instrumentalisten, ⓒSchott, p.79.

4) 리게티가 앞서 <현악사중주 2번>의 3악장에서 보여주었던 저 '무질서'의 방식은 <실내협주곡>의 3악장에서 현악기뿐만 아니라 금관과 목관, 피아노와 쳄발로에 이르기까지 확장된다. 처음에는 호른과 트롬본에 의해 시작되었던 '작은' 무질서가 피콜로, 오보에, 클라리넷이 내는 새된 고음들의 합세에 의해 '큰' 무질서로 바뀌는 이 부분은, <실내협주곡> 중에서도 압권이자 백미에 해당한다는 개인적인 생각이다. 여기서 악기마다 상이하게 전개되는 박자들은, <현악사중주 2번>처럼 증가되지는 않는 대신, 반복되면서 중첩되고, 뒤로 밀려나거나 앞으로 당겨진다. 개인적으로 처음 들었던 순간 경이와 전율을 경험했던 부분이라는 고백 한 자락.

▷ György Ligeti, Kammerkonzert/ Ramifications/ Lux aeterna/ Atmosphères(Wergo).

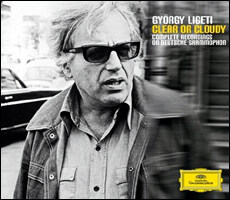

▷ György Ligeti, Clear or Cloudy: Complete Recordings on Deutsche Grammophon

(Deutsche Grammophon)[4 CDs].

▷ György Ligeti, Cello Concerto/ Piano Concerto/ Chamber Concerto,

Ensemble Modern(Sony).

▷ György Ligeti,

Ligeti Project I: Melodien/ Chamber Concerto/ Piano Concerto, etc.(Teldec).

5) 개인적으로 소장하고 있는 <실내협주곡> 음반은 모두 네 종류이다(내가 이 곡을 네 종류의 음반으로 갖고 있다는 사실에서 눈치 빠른 이는 이미 눈치 챘겠지만, <실내협주곡>은 개인적으로 가장 좋아하는 리게티 곡들 중의 하나이다). 녹음된 순서대로 따라가보자면, 첫 번째는 이 작품의 초연자인 프리드리히 체르하(Friedrich Cerha)가 지휘한 베르고 레이블의 1970년 녹음판, 두 번째는 피에르 불레즈(Pierre Boulez)가 지휘한 도이체 그라모폰(Deutsche Grammophon)의 1982년 녹음판, 세 번째는 앙상블 모데른(Ensemble Modern) 연주의 1992년 녹음판(소니), 네 번째는 텔덱(Teldec)의 <리게티 프로젝트> 연작(총 5장) 중 첫 번째 음반인 라인베르트 데 레우(Reinbert de Leeuw) 지휘의 2000년 녹음판이다. 이 중 불레즈의 녹음은 리게티 사후 도이체 그라모폰에서 출반한 4장짜리 컴필레이션 CD에 수록되어 있는 것이다(이 컴필레이션 음반의 제목은 "Clear or Cloudy"인데, 리게티의 작품군에 붙이기에는 다소 '가벼운' 제목이 아닌가 하는 생각도 들지만, 어쨌거나 그의 작품을 총괄하여 요약하기에 그리 낯설지는 않은 '일기예보'라는 느낌도 있다). 개인적으로는, 리게티가 <실내협주곡> 3악장을 헌정했던 체르하의 음반과 텔덱의 <리게티 프로젝트 I>, 이렇게 둘을 추천하고 싶다. 물론 불레즈의 연주는 언제나 최고를 들려주는 완벽주의자의 것이지만, 일단은 제외한다. 그냥 그러고 싶어졌다. 일단 블레즈가 지휘한 3악장의 템포가 개인적으로 그렇게까지는 마음에 들지 않는다는 이유를 대겠다, 꼭 이유를 대라고 한다면 말이다.

▷ 리게티, 그리고 100개의 메트로놈[들].

6) <현악사중주 2번>의 3악장과 <실내협주곡>의 3악장의 예에서 볼 수 있었던 이러한 잇단음의 증가ㅡ(2)-3-(4)-5-6-7... 여기서 필히 감지해야 할 저 괄호들의 의미작용이란, 2분음과 4분음은 '잇단음'이라고 말할 수 없다는 사실에서 오는 하나의 필요악일 텐데ㅡ는, 그리고 또한 이러한 잇단음의 증가분들이 어긋나게 포개진 기이한 중첩들은, 수학적 수렴의 모습과 닮아 있다. 왜냐하면, 수없이, 매우 빠른 속도로 진동하는 '무수한'ㅡ계량적인 의미에서가 아니라 '질서'에 대비되는 '무질서'라는 의미에서 '무수한'ㅡ음들의 연속체는, 앞서 잠시 언급했던 바, 매우 '아이러니컬'하게도, 청각적으로 단 '하나의' 클러스터(cluster)로 '수렴'하기 때문이다.

7) 이 '감각적' 현상은 어떻게 '해석'될 수 있을까. 이는 단순히 감각의 '한계'인가, 아니면 감각의 '가능성'이라고까지 명명해줄 수 있는 하나의 축복일까. 이러한 현상을 하나의 미(美)로 파악한다는 것은 근대 미학적 사고의 발로일까. 이 감각의 쾌락에 합당한 이름과 법률을 부과하려는 시도는, 그 자체로 근대 미학의 고유한 기도(projet)일까. 그러니까 다시 말해서 이는, 근대 미학이라는 저 지독한 세리(稅吏)가 매기려고 하는 피할 수 없는 어떤 추징금 같은 것일까. 문제는, 일단, 수렴값을 찾는 것이다. 단, 근사치가 아닌 정확한 하나의 값을. 여기서 상기해야 할 점은, 오일러 상수이든 원주율 π이든, 어쨌든 이렇게 '정해진' 수, 곧 수학적인 의미에서 '닫힌 형식(closed form)'을 갖게 된 수는 '정확한' 수렴값이라는 형식을 띠게 된다는 것이다. 따라서, 다수의 음들로 이루어지는 연속체는 어떤 [하나의] 클러스터로, 어떤 [하나의] 값으로, 어떤 [하나의] 음가(音價)로 수렴하는가, 이것이 하나의 물음이다.

8) 하지만, 수렴값이 결정되고 나면, 그 다음에는? 그 수렴값 속에서, 바로 그 숫자, 그러니까 한갓 숫자 속에서, 나는 미를 찾아내고 감별해낼 수 있을까. 이것이 두 번째 물음이다. 이 두 번째 물음 앞에서는 길을 잘 들어야 한다. 어떤 의미에서ㅡ나쁜 의미에서, 라고 말하고 싶지만, 의미라는 것이 어떻게 하면 '나쁠' 수 있을까, 생각하게 되는데, 자꾸만, 생각하게 되는데ㅡ수(數)에 대한 신비주의로 가느냐 아니냐, 이 선택지가 바로 저 두 번째 문제가 직면하게 되는 첫 번째 갈림길이다. 보르헤스(Borges)의 비유ㅡ그의 소설은 정말 비유일까, 비유일 뿐일까ㅡ처럼, 어쨌든 그 선택지는 끝없이 다른 길로 이어지는 길이거나 앞뒤가 꽉 막힌 막다른 길이겠지만. 그런데, 그 첫 번째 갈림길은, 과연, 정말로, 첫 번째였던가. 그러니까, 말하자면, 그것은 과연, 갈림길의 '기원'에 값하는 길이었던가, 어쩌면 이것이, 다시금 샛길을 내고 가지를 치는, 세 번째 물음이 될 것이다.

2007. 7. 4.

ㅡ 襤魂, 合掌하여 올림.

서지 검색을 위한 알라딘 이미지 모음: