-

-

그녀의 시간 - 인문학자 한귀은이 들여다본 성장하는 여자들의 이야기와 그림

한귀은 지음 / 예담 / 2015년 5월

평점 :

한귀은을 좋아한다. 그녀에 대해 아는 게 없지만 서슴없이 강렬히 좋아한다고 말한다. 그녀가 쓴 글을 좋아하고 그녀가 닿은 시선을 함께 바라보고 그녀의 일상을 흠모한다. 어쩌면 내가 좋아하는 것은 글이 만들어 낸 허상일지도 모른다. 그래도 괜찮다. 좋아한다는 것에는 모든 것을 포용할 수 있는 용기가 숨겨져 있으니까. 책, 영화, 그림을 통해 인문학에 접근하는 방식은 익숙하지만 그녀의 글은 조금 특별하게 다가왔다. 섬세한 결이 느껴졌다고 해야 할까.

‘사람은 매 순간 성장한다. 성장한다는 것은 더 지혜로워지고 더 인내심이 강해진다는 뜻이 아니다. 그건 혼돈을 수용하는 능력이 더 생긴다는 거고, 불안 속에서도 균형을 잡을 수 있다는 의미다. (프롤로그, 7쪽)

『그녀의 시간』은 이전과는 비슷하면서도 다른 한귀은의 글. 다른 모습이라서 새로운 한귀은을 소개받는 시간처럼 여겨졌고 낯설기도 했다. 여전히 사람이 있었고, 여자가 있었다. 그들을 향한 애틋한 손길이 있었다. 어린 소녀를 지나 어른으로 성장하여 사랑을 하고 결혼으로 한 아이의 엄마가 된 여자. 이별을 예감하고 준비하거나 이미 혼자가 된 여자의 삶이 있다. 그녀들의 시간은 나의 그것과 다르지 않았다. 어떤 감정 앞에서 서성이며 아파하고 단련하는 모습이 닮았다.

짧은 소설 같은 10대부터 60대까지 7명의 시간 속엔 우리가 지나온 시간과 살아가는 시간, 그리고 마주하게 될 시간이 있었다. 기간제 교사로 백화점에서 물건을 훔치는 「헌팅」의 명은에게 스물여섯의 시간은 늪처럼 느껴질지도 모른다. 어서 빨리 통과해 다른 땅을 딛고 싶은 욕망, 그 이후에 어떤 늪이 온다 해도 상관없을 것 같은 마음의 시간이다. 정말 그 시간만 지나면 모든 게 괜찮아질까. 안정된 시간이라 여기는 결혼을 하면 달라질까. 「동희 언니」는 결혼 후 친정으로 돌아온 사촌언니를 통해 삶이라는 끝나지 않는 시간을 보여준다. 엄마와 딸의 시간이 어떻게 하나가 될 수 있는지.

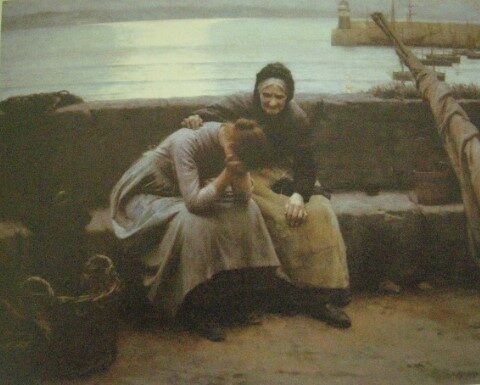

월터 랭글리, <슬픔은 끝이 없고>, 1894

‘동희 언니는 고모가 없었으면 못 살았을 것이고 고모도 동희 언니가 없었으면 지금처럼 버티지 못했을 것이다. 모녀가 슬픔을 함께한다는 것은 각자의 삶이 아니라 하나의 삶을 같이 산다는 의미다. 고모는 동희 언니의 삶을 살고 있었다.’ (67쪽)

흔들리는 시간을 견딜 수 있는 건 누군가 곁에 있었기 때문이다. 허물을 다 보여줘도 좋을 친구, 사랑을 떠나 애증의 관계로 남은 배우자, 사는 이유가 되는 자식(부모). 그들과 같이 보낸 시간이 언제나 행복했던 건 아니다. 그래서 서로의 사랑하는 방법이 달라 별거를 선택한 「지금은 별거 중」의 서른아홉 진숙은 새로운 시간을 계획한다. 도서관 사서인 진숙은 남편이 아닌 누군가와의 설렘을 꿈꾼다. 마흔 이후에 다른 삶을 찾아야 한다고 믿은 사람은 또 있다. 「엄마의 소울메이트」속 마흔둘 엄마와 「미자의 레스토랑」의 쉰인 미자는 변화를 원했다. 마흔둘 엄마에게는 아빠가 아닌 마음을 나눌 누군가가 필요했고 남편이 죽고 10년이 지난 미자에게는 돈이 아닌 삶의 목표가 있어야 했다. 누군가를 위한 삶이 아니라 나만을 위한 삶의 시간이다.

‘미자는 사는 게 참 장애물 경기 같다고 생각했다. 재복은 한 장애물을 넘었는데 다음 장애물을 만났다. 그리고 그 장애물을 넘지 않고 옆으로 돌아갔다. 살다 보면 장애물을 넘지 않아야 되는 때가 있다. 그게 반칙이고, 그렇게 해서 실격을 당하더라도, 오히려 실격을 당하기 위해 그래야 하는 때가 있는 것이다.’ (169~170쪽)

열심히 최선을 다해 장애물을 넘었어도 절대 넘을 수 없는 장애물이 있다. 늙음과 죽음이라는 장애물. 늙는다는 게 두렵게만 여겨지던 시절이 있었다. 그러다 도착하지 않은 시간을 단정할 수 없다는 걸 알게 되었다. 어떤 나이를 산다는 건 그 시간을 만지지 않고서는 알 수 없다. 「두 여교수」속 싱글 예순셋 교수의 시간이 그렇지 않을까. 젊은 나이에 자신을 혼자 키운 치매 걸린 아흔 살 어머니와 함께 사는 그녀 삶도 마찬가지다. 같은 학교에 근무하는 젊은 중년의 여교수를 통해 자신의 그 시절과 현재를 본다. 젊음은 마냥 부러운 시간이 아니다. 그 시절을 지나왔기 때문에 할 수 있는 말이 아니라 견뎌왔기 때문이다.

‘그녀가 웃는다. 자세히 보니, 얼굴에 거뭇거뭇 기미도 보이고 눈밑에 주름도 있다. 이 여자도, 늙어가는구나, 싶다. 늙어서 추한 것이 아니라 약해 보인다. 약하지만 자기 자신에게 진실한 사람에게는 강한 사람조차 꼼짝 못하는 법이다. 그러니까 약한 사람이 강한 사람을 제대로 상대하려면 진실해지는 방법밖에 없다. (302쪽)

빌헬름 하메르쇠이, <하얀 의자에 앉은 이다가 있는 실내>, 1900

한귀은은 여자만이 느낄 수 있는 고유한 감정은 아주 잘 아는 사람이다. 그래서 그녀에게 이야기를 들려주고 글로 허락한 이들의 진심을 쓸 수 있었던 것이다. 마치 자신의 이야기처럼 말이다. 아니 글을 쓰는 시간에 그녀는 분명 그들이었을 것이다. 한 사람, 한 사람을 떠올리며 선택했을 그림이 그것을 말해준다. 글과 그림 속 여자의 시간이 외롭지 않았으면 좋겠다. 그녀의 시간을 충만하게 채우는 삶이 되기를...