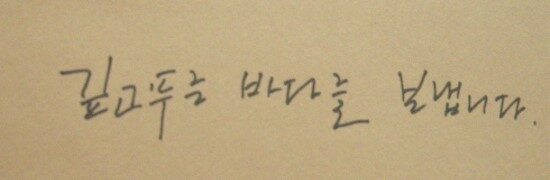

작가의 친필 사인이 담긴 책을 선물 받았다. 자목련이라는 닉네임과 내 이름, 그리고 ‘깊고 푸른 바다를 보냅니다’란 문장이 있었다. 작가와의 만남, 낭독의 시간, 강연회는 언제나 먼 곳의 일이다. 참여하지 못하는 공간, 후기로 만나는 걸로 족한다. 한데 이렇게 그곳에서 나를 떠올린 고마운 마음 덕분에 나는 바다를, 섬을, 생각한다. 그러니까 이 책 어딘가엔 거문도의 깊고 푸른 바다가 있다. 한 번도 가 보지 못한 거문도의 바다 말이다. 아는 이는 알겠지만 나는 지척에 바다를 두었다. 그러나 이 바다와 그 바다는 다르다. 분명 다른 냄새를 품고 있을 것이다.

가을 바다는 어떤 빛이었던가. 기억나지 않는다. 계절마다 같은 듯 다른 옷을 입은 바다. 다시 또 바다를 그리워할 시간이 된 것이다. <내 술상 위의 자산어보>는 맥주를 곁에 두고 읽어야 할 것만 같다. 안주는 오징어로도 충분하다. 이미 바다라는 맛난 안주가 있으니까.

한창훈 작가는, 바다를 부르는 이름이 되었다. 바다와 가장 멋진 하모니를 이루는 작가이기도 하다. 아니, 그는 바다를 흠모하는 하나의 배인지도 모른다. 파도와 연애하는 항구인지도 모른다. 읽은 책은 <홍합>과 <나는 여기가 좋다>가 전부다. 책장 속 <그 남자의 연애사>는 읽지 않았다.

‘배는 항구에 머물기 위해 만들어진 존재가 아니다. 여수시에서 지금도 또 만들고 있는 모형 거북선은 바다를 모른다. 배의 목적은 항해이다. 일을 마치고 돌아온 노동자가 휴식 뒤에 다시 일을 하러 나가듯, 해나 달이 다시 떠오르듯 배는 파도치는 바다로 나가는 게 존재의 이유이다. 만들어진 목적대로 사용하지 않아서 좋은 것은 무기분이다. 검이 가장 아름다울 때는 검집 속에 들어 있을 때니까.’ (88쪽)

가을에 시를 읽는 것도 좋지만 산문을 읽어도 좋겠다.