이달 출판문화(624호)에 실은 '책읽는 세상' 꼭지를 옮겨놓는다. 이미 서재에 올려놓았던 몇 편의 시 읽기를 한데 묶고 '희미한 옛사랑의 그림자'라고 제목을 붙였다. 김광규 시인의 시에서 제목만 따왔다.

출판문화(17년 12월호) 희미한 옛사랑의 그림자

세계문학 강의와 함께 한국문학 강의도 진행하면서 한동안 들여다보지 않았던 한국현대시도 마치 밀린 일거리를 해치우듯이 읽는다. 아마도 지난 한두 달 동안 20여 권 이상의 시집을 읽은 듯하다. 주로 2000년대 이후 시인들의 시집을 읽었고 간간이 ‘희미한 옛사랑의 그림자’를 마주하는 듯한 기분으로 그 전 시대의 시집들도 읽었다. 20대에 시를 가장 많이 읽었으니 시가 희미한 옛사랑과 같이 연상되더라도 이상한 일은 아니다. 그렇게 읽는 시집들 가운데 몇 권에 대한 간단한 소감을 적는다. 아니, 내가 읽은 몇몇 시편들에 대한 촌평이다.

황인숙의 <못다 한 사랑이 너무 많아서>(문학과지성사, 2016)를 읽었다. 지난해 늦가을에 나왔으니 뒷북이다. 부산에서 서울로 올라오는 야간열차 안에서 빠른 속도로 ‘못다 한 사랑’을 읽어나갔다. 여전한 의성어와 여전한 감탄사(느낌표)를 다시 확인할 수 있었다. 그러고 보면 가면(페르소나)을 쓰지 않은 드문 시인들 가운데 한 명이 황인숙이다. 시의 화자가 곧바로 시인 황인숙이란 뜻이다.

해설에서 문학평론가 조재룡 교수가 ‘명랑과 우수‘의 세계로 명명한 황인숙의 시세계는 요즘 시로서는 희귀할 정도도 꾸밈이 없다. ˝황인숙에게는 예술이 중요한 게 아니다. 그는 사실, 시의 중요성이나 고유성도 신봉하는 것 같지 않다˝는 지적은 그래서 정확하다. 그럼에도 시가 되는 게 황인숙의 시다. 시가 되거나 말거나 신경 쓰지 않는 듯한 마음이 빚어낸 시들 가운데 내가 고른 한 편은 ‘세입자‘다.

내 방 지붕 위에서 비둘기들

발 구르고, 우르르 몰려다닌다

가볍도 아니한 몸으로

왔다 갔다 우르르

기왓장 다 흐트러지겠네!

밤새 굳은 몸들을 푸는 모양

아침마다 저런다

이 무례한 세입자들아!

집은 또 얼마나 너저분하게 쓸꼬, 비도로기들!(아마 나만큼이나)

나처럼 관대하고 게으른 집주인이

어디 또 있을 것 같지도 않으니

쫓아낼 수도 없고

나 또한 세입자인데

내가 또 세를 내준 걸 알면

그들이 이리 집을 망가뜨리는 걸 알면

우리 전부 쫓겨나리

적으면서 한 번 더 좋은 시라고 느낀다. 꾸밈이 없어 밋밋한 시도 많은데 비하면 이 시는 확실히 재미와 넉살을 갖추고 있다. 게다가 긴장감까지도! 한 권의 시집은 이런 한 편의 시로 어엿해진다.

‘가면을 쓰지 않은 시인’이라고 하니까 <나는 바퀴를 보면 굴리고 싶어진다>(1978)의 황동규를 떠올리게 된다. 노년의 시들을 묶은 <연옥의 봄>(문학과지성사, 2016)도 뒤늦게 읽었다. 어느새 시인도 팔순이고 시집의 다수 시편이 ‘마지막 날’의 상상과 ‘별사(別辭)’로 읽힌다. 당장 시집의 문을 여는 ‘그믐밤’도 그렇다.

여행 도중 받은 아끼던 제자의 부음,

벌써 가는 나인가 하다 정신이 번쩍 들었다.

별이나 보자꾸나, 민박집 나와 언덕을 오를 때

휴대폰 전짓불이 나갔다.

냄새로 달맞이꽃 무리를 거쳐

반딧불이만 몇 날아다니는 관목 덤불을 지났다.

빛이 다가오는가 했더니 물소리였다.

불빛 낮춘 조그만 방같이 환(幻)한 여울을 건넜다.

기다렸다는 듯 하늘에서 별이 하나 떨어졌다.

걸음 멈추고 아는 별들이 제대로 있나

잊혀진 별자리까지 찾아보았다.

더 내려오는 별은 없었다.

땅으로 숨을 돌리자 풀벌레 하나가

마음 쏟아질까 가늘게 울고 있었다.

시인의 이름을 지우더라도 누가 썼는지 알 수 있는 시다. 그만큼 황동규 풍이 완연하다(하기야 대다수 그의 시가 그러하다). 시적 페르소나가 따로 없는 만큼 시에서 ‘나’는 시인 자신이다. 황동규는 맨얼굴의 시인이고 굳이 꾸미거나 연기하지 않는다. 그의 시는 솔직하고 정직하다. 그럼에도 시가 되는 것은 소위 ‘시적 긴장’을 만들어내는 그의 언어 구사력과 발견술 덕분이다. 시인은 항상 발견하고 감탄하고 마음 환해진다. 그 환해진 마음을 적는 것이 또한 그의 시다.

이 시에서 시인은 여행길에 제자의 부음을 듣고서 별을 보러 언덕에 오른다. 관목덤불을 지나고 여울을 건너 어렵사리 언덕에 올라 별이 하나 떨어지는 것을 본다. 별이 지면 사람도 진다는 오랜 믿음! 그렇게 별과 인간의 운명이 상응하기에 마지막 연에서 별들의 안부를 유심히 관찰한다.

걸음 멈추고 아는 별들이 제대로 있나

잊혀진 별자리까지 찾아보았다.

더 내려오는 별은 없었다.

땅으로 숨을 돌리자 풀벌레 하나가

마음 쏟아질까 가늘게 울고 있었다.

˝더 내려오는 별˝이 없자 그나마 안도하며 언덕을 내려온다. 그러자 제자의 죽음으로 인한 슬픔을 비로소 절감한다. 그 대목을 시인은 ˝풀벌레 하나가 마음 쏟아질까 가늘게 울고 있었다˝고 표현했다. ˝나는 숨죽여 흐느꼈다˝ 정도를 대신하는 시구인데, 이런 대체에 의해 시적 긴장이 만들어진다. 시는 다르게 말하는 방법이기에. 그리고 이런 게 황동규 시였고 지금도 그러하다.

그렇게 옛시인들의 시만 읽은 건 아니고 젊은 시인들의 시집도 다수 챙겨서 읽었는데, 가령 신철규의 첫 시집 <지구만큼 슬펐다고 한다>(문학동네, 2017)로 그런 경우다. 시집을 여는 첫 시 ‘소행성’이 일단 마음의 과녁을 벗어나지 않았다.

우리가 사는 별은 너무 작아서

네 꿈속의 유일한 등장인물은 나.

우리는 마주보며 서로의 지나간 죄에 밑줄을 긋는다.

시의 마지막 연이다. ‘소행성’은 물론 생텍쥐페리의 <어린왕자>에서 모티브를 가져온 것이다. 이 시를 처음에 배치한 것 자체가 시에 대한 시인의 정의로 여겨지는데, 그것은 시란 곧 소행성의 감각이고 언어라는 것. 그에 따르면 시인들은 너무 작은 별에 사는 사람들이다.

우리가 사는 별은 너무 작아서

적도까지 몇 발자국이면 걸어갈 수 있다.

금방 입었던 털외투를 다시 벗어 손에 걸고 적도를 지날 때

우리의 살갗은 급격히 뜨거워지고 또 금세 얼어붙는다.

우리는 녹아가는 얼음 위에서 서로를 부둥켜안는다.

신철규의 시를 만들어내고 또 지탱하는 건 이러한 소행성적, 어린왕자적 상상력인 것으로 보인다. 그리고 그것은 서정적 자아가 세계보다 우월할 때 성립한다는 시에 대한 일반적 정의에도 잘 부합한다. 시집에 실린 모든 시가 ‘소행성‘의 어법은 보여주는 건 아니지만 나는 이 시인의 특장이 거기에 있다고 생각한다. 아니 거기에 있었으면 싶다.

어떤 눈물은 너무 무거워서 엎드려 울 수밖에 없다.(‘눈물의 중력‘)

멀리 있는 것들이 궁금할 때가 있다.(‘플랫폼‘)

처음 자전을 시작한 행성처럼 우리는 먹먹했다.(‘슬픔의 자전‘)

잡히는 대로 골라본 소행성의 언어들이다. ‘시인의 말’에서 시인은 ˝절벽 끝에 서 있는 사람을 잠시 되돌아보게 하는 것,/ 다만 반걸음이라도 뒤로 물러서게 하는 것,/ 그것이 시일 것이라고 오래 생각했다˝고 적었는데, ‘절벽 끝’의 사람을 뒤로 물러서게 하는 시는 새롭게 여겨지지 않는다. 내게 신선해 보이는 것은 소행성 유머다.

바다가 있었으면 좋겠다,

너와 나 사이에

너에게 한없이 헤엄쳐갈 수 있는 바다가

간간이 파도가 높아서 포기해버리고 싶은 바다가.

언제나 그런 건 아니지만 시집을 읽는 시간은 휴지(休止)의 시간이다. 멈추어 생각하고, 생각하기 위해 멈춘다. 세밑이 다가오고 있다. 이제 2017년도 ‘지난해들의 질서’ 속으로 들어갈 테고, 점차 ‘희미한 기억’으로만 남겠다. 기억해둘 만한 올해의 책과 저자들을 생각해보다가 그냥 시집 몇 권에 대한 감상을 적었다. 시는 다르게 말하는 방법이기에.

17. 12. 24.

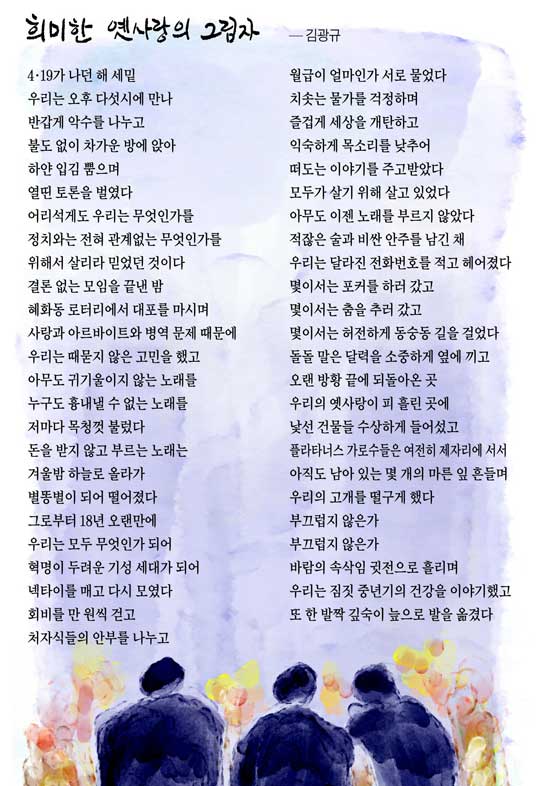

P.S. 제목을 빌려온 시도 옮겨놓는다. 세밑에 한번쯤 떠올리게 되는 시이다...