내가 스물세 살 때 한 일 중 하나로 정확하게 기억하고 있는 것은 르 클레지오의 <조서>(세계사, 1989)를 읽은 것이다. 그건 <조서>(1963)가 발표된 게 르 클레지오가 스물세 살 때여서다. 새해맞이 독서였기에 계산해 보면 1991년 1월 1일이었을 게다(그 즈음에 나는 새해 첫날마다 내 나이 때 발표된 작품들을 읽곤 했다). 르 클레지오의 그 다음 작품으로 소개된 건 <홍수>(1966)인데, 이건 좀 늦게 번역됐고(2001년에 동문선판이, 2011년에 문학동네판이 나왔다) 그 즈음은 르 클레지오에 대한 관심이 희미해진 때였다.

이런 기억을 떠올리게 된 건 바로 그 이십대 중반의 르 클레지오를 상기하게 해주는(더불어 나 자신의 이십대도 소환하게 해주는) 책이 출간됐기 때문이다. 1965년에 나온 소설집 <열병>(문학과지성사, 2015)으로 정확하게 <조서>와 <홍수> 사이에 놓이는 책이다. 젊음이 달구어진 백열등 같았던 <조서>처럼 <열병>도 '내가 가진 건 젊음밖에 없다'는 투다. 1964년 가을에 붙인 서문에 젊은 르 클레지오는 이렇게 적었다.

정 알고 싶다면 털어놓겠는데, 나는 태어나지 않았으면 좋았을 거라는 생각이 든다. 산다는 것은 무척 피곤한 일인 것 같다. 물론 이제는 어쩔 수 없고, 이 상황에서는 아무것도 바꿀 수 없다. 그렇지만 이런 유감은 내 마음속에 계속 남아 있을 것이다. 나는 이 감정을 완전히 지워버리지는 못할 것이고, 그로 인해 결국 모든 것이 암울해질 것이다. 지금부터 해야 할 일은 빠르게 늙어가는 일, 양옆을 돌아보지 않고 되도록 빠른 속도로 세월을 삼켜버리는 일이다. 살아있다는 사실로 인해 빚어지는 갖가지 자잘한 고통을 감수해야 하고, 그러면서 너무 힘들어 하지는 말아야 한다. 삶은 불합리한 것들, 터무니없는 것들로 가득 차 있다. 그것은 하루하루 살아가면서 마주치는 소소한 광기일 뿐이지만, 눈을 좀더 가까이 대고 들여다보면 무시무시한 것들이다.

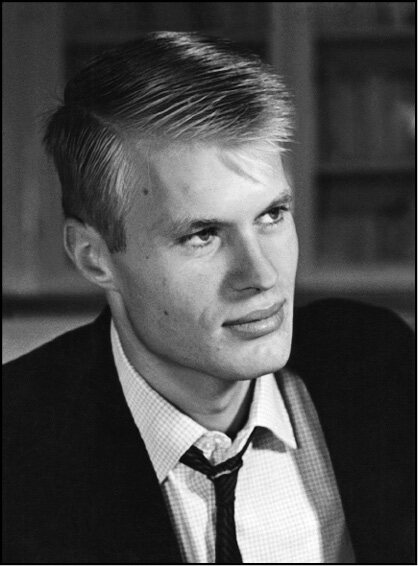

젊음에도 어떤 태도가 있다면 그 전범을 보여주는 듯싶다(사진이 이십대 중반의 르 클레지오다). 물론 지금의 르 클레지오는 그가 바란 것만큼 혹은 그 이상으로 늙었다. 그리고 지금은 현자적 풍모의 소설들도 쓴다. 심지어 '살아있는 가장 위대한 프랑스 작가'로도 불린다. 하지만 개인적인 인연 때문에라도 내가 더 선호하게 되는 건 젊은 르 클레지오, 열병 상태의 르 클레지오다. 그래서 더 <열병>의 출간이 반갑다. 내가 좀더 젊었더라면, 그래서 밀린 일들을 내칠 만한 만용을 갖고 있었더라면, 바로 손에 들었을 법하다.

하지만 나도 젊음을 회고할 나이가 되어, 더구나 그제부터는 병증으로 내내 누워 있다가, 그마저 허리가 아파서 가끔씩만 책상맡에 앉아 있는 처지인지라 잠시 르 클레지오의 젊음을 돌이켜보는 데 그친다. 다시 침대로 돌아가야겠다...

15. 05. 16.