-

-

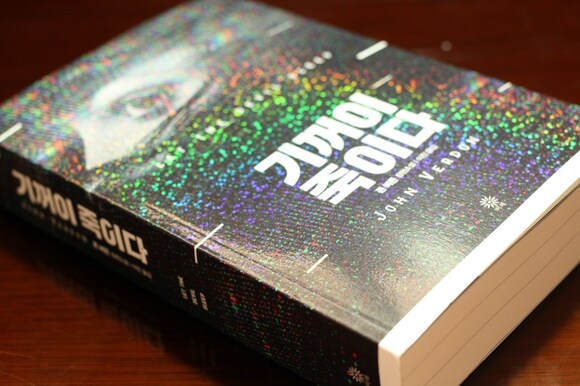

기꺼이 죽이다 ㅣ 데이브 거니 시리즈 3

존 버든 지음, 이진 옮김 / 비채 / 2017년 6월

평점 :

현대는 거의 미디어의 홍수라고 해도 과언이 아니다. 한 가지 사건이 터진다. 미디어들이 달려들어, 온갖 자극적인 영상들을 쏟아내며 시청률 전쟁을 한다. 계속 영상과 인터뷰만을 보여 주기가 식상해지면, 중간중간 소위 전문가라고 불리는 사람들이 나와서 사건을 해석한다. 물론 이들이 정말 전문가인지는 확실치 않다. 정치 사건을 변호사가 해석하고, 사이코패스를 정치연구원이 분석하는 일이 비일비재하다. 어쨌든 이들은 온갖 흥미로운 이론과 자극적인 단어로 사건을 분석한다. 이렇게 며칠이 지나면 사건의 심각성과 본질은 사라지고, 흥밋거리와 가십거리밖에 남지 않는다.

현대사회에서 미디어와 관료주의가 어떻게 사건을 철저히 왜곡하는지를 적나라하게 드러내는 소설이 있다. 바로 존 버튼의 [기꺼이 죽이다]라는 소설이다. 이 소설은 존 버튼이 창조한 형사 데이브 거니 시리즈의 세 번째 소설이다. 하지만 내가 처음 소설을 읽을 때는 이 소설이 시리즈 소설인지를 모른 상태에서 읽었다. 그래서인지 소설은 초반부터 스릴러 소설이라기보다는 사람의 내면을 탁월하게 묘사하는 심리소설 같은 느낌이 들었다.

형사에서 은퇴한 후 한적한 시골마을에서 의사인 아내와 사는 데이브 거니는 예전의 악몽에서 아직 벗어나지 못하고 있다. 마지막 사건에서 그는 몸에 총을 세 발이나 맞고도 연쇄살인범을 잡아냈다. 그 일로 영웅처럼 대접을 받았지만, 은퇴 후에는 이 사건의 후유증과 자신은 아무것도 아니라는 우울증에 시달리고 있다.

이런 거니에게 전화 한 통이 걸려온다. 지난날 자신을 취재했던 코니 클라크라는 여성에게서 전화가 걸려 온 것이다. 자신의 딸인 킴 코레이즌이라는 여성이 연쇄살인사건의 희생자의 가족들을 인터뷰하고 있는데 도움을 달라는 것이었다. 무료함을 달래기 위해서 킴을 만난 거니는 점점 킴의 취재에 깊이 관여하게 된다. 그리고 킴이 취재하고 있던 착한 양치기 사건에서 이상한 점을 발견한다.

착한 양치기 사건이란 10년 전 스스로를 착한 양치기라고 말하는 범죄자가 부자들의 탐욕과 타락이 세상을 망친다는 선언서를 발표하고 6명의 부자들을 살해한 사건이다. 범죄자는 롤스로이스만을 타고 다니는 부자들을 50구경 데저트 이글이라는 무시무시한 무리고 처참히 얼굴을 뭉개서 살해하고, 그 시신 위에 장난감 시리즈의 작은 장난감 하나씩 던져 놓는다. 킴이 이 사건의 희생자의 가족들을 인터뷰하면서 사건을 다시 재조명하려 하자 계속해서 킴과 킴을 돕는 거니에게 점점 심각한 위협이 닥쳐온다. 누군가가 사건을 다시 드러내는 것을 방해하는 것이다. 이와는 반대로 당시 사건을 보도해 일약 흥행을 한 램TV는 킴의 취재를 [살인의 고아들]이라는 자극적인 제목으로 내보내며 다시 흥행의 도구로 삼기를 원한다. 또한 연쇄살인 사건으로 사건을 수사한 FBI는 이 사건을 다른 시각에서 바라보는 거니를 거북해 한다.

사건에 의구심을 가지던 거니는 우연히 아내 매들린이 예전에 본 영화 이야기를 들으며 사건의 힌트를 얻는다. 영화에서는 킬러들이 한 남자를 죽이기 위해 쫓는다. 남자는 성당에 숨어있다가 자신을 숨기기 위해 성당에서 나오는 사람들과 같은 검은 옷을 입고 나온다. 매들린은 영화의 내용을 여기까지 밖에 기억을 못한다. 그런데 거니는 그 이후를 상상하며 스스로에게 질문을 던진다. 킬러들이 남자를 찾아서 죽일 수 있는 방법은 무엇일까? 그냥 검은 옷을 입은 사람들을 다 쏴 죽이는 것이다. 여기서 거니는 또 다른 의문점을 가진다. 그렇다면 나중에 경찰이 이 사건을 수사할 때 이 사건의 피해자를 누구로 볼 것인가? 검은 옷을 입은 사람들 전부로 볼 것인가? 킬러가 쫓던 한 사람으로 볼 것인가?

거니는 어쩌면 연쇄살인범이 특정인을 죽이기 위해 연쇄살인범처럼 꾸미기위해 언론과 대중들이 좋아하는 성명서를 발표하고, 데저트 이글이니 롤스로이스니 하는 자극적인 소재로 사건을 포장한 것이 아닌가 하는 생각이 든다. 그리고 언론과 심리학자들은 온갖 이론으로 그 사건을 포장하여 오히려 사건의 본질을 보지 못하게 했을 것이라는 생각을 하게 된다. 그는 이 사건의 범인이 사이코 패스적인 연쇄살인범이라는 FBI와 심리학자에게 이렇게 말한다.

"저는 범인이 그 모든 상황을 인식하고 있다고 봅니다. 총과 장난감은 위대한 조종자의 대미를 장식하는 물건들이죠, 범죄 심리학자들이 그런 걸 찾으니 '옛다!'하고 던져준 겁니다. 그렇게 하면 그의 '사명감'이 한층 믿을 만한 게 되니까요. 범인이 그 누구도 파헤치지 않기를 바랐던 가설이 있다면, 그가 제정신이고 그의 범죄가 완벽히 실용적인 이유에서 자행되었다는 사실이겠죠. 전형적인 살인 동기 말입니다. 그렇게 되면 수사의 방향이 달라지고 그의 실체가 순식간에 드러날 테니까요." (P 410)

어쩌면 많은 살인 사건이나 범죄들이 이렇게 포장되고 있지 않을까? 살인 사건이 일어나면, 사이코 패스니, 사회부적응이니 여성 혐오니 온갖 이유와 이론들로 사건을 해석하려고 한다. 그러면서 사회의 모순을 이야기하고, 범죄를 저지를 수밖에 없는 현실을 분석한다. 그런데 살인자는 그냥 자신의 이익이나 욕망을 위해 살인한 것 아닐까?

이 소설은 뛰어난 구성과 거니를 비롯한 등장인물들은 디테일한 심리 묘사들과 함께 현재 미국 사회의 왜곡된 미디어 문화를 날카롭게 비판한다. 자신의 인터뷰를 자극적인 영상과 단어로 편집해서 흥미물로 만들어 버린 램 TV 관계자에게 킴이 따지자 그는 이렇게 대구 한다.

"한 가지 말씀드리죠. 인간은 영장류에 속하는 동물일 뿐입니다. 어쩌면 가장 추하고 어리석은 영장류죠, 그레 진실이에요. 난 현실주의자입니다. 이 빌어먹을 동물원은 내가 만든 게 아니에요. 난 단지 그 안에 살고 있을 뿐입니다. 내가 뭘 하는지 알아요? 동물에게 먹이를 주고 있어요." (P 476)

어쩌면 온갖 자극적인 영상으로 세상을 혼탁하게 하는 우리나라 언론과 미디어도 이런 변명을 하지 않을까? '사람들이 이런 것을 원하는대 우리 보고 어떻게 하라는 것이냐? 우리는 단지 시청자의 요구를 따라주었을 뿐이라고... '

오랜만에 완벽한 구성과 깊이 있는 문제의식을 가진 스릴러를 읽었다. 이미 출간된 존 버든의 데이브 거니 시리즈인 [658, 우연히]라는 작품과 [악녀를 위한 밤]이라는 작품도 읽어보고 싶다는 욕구가 생긴다. 이후에 출간될 다른 데이브 거니의 작품들도 기대가 된다.