-

-

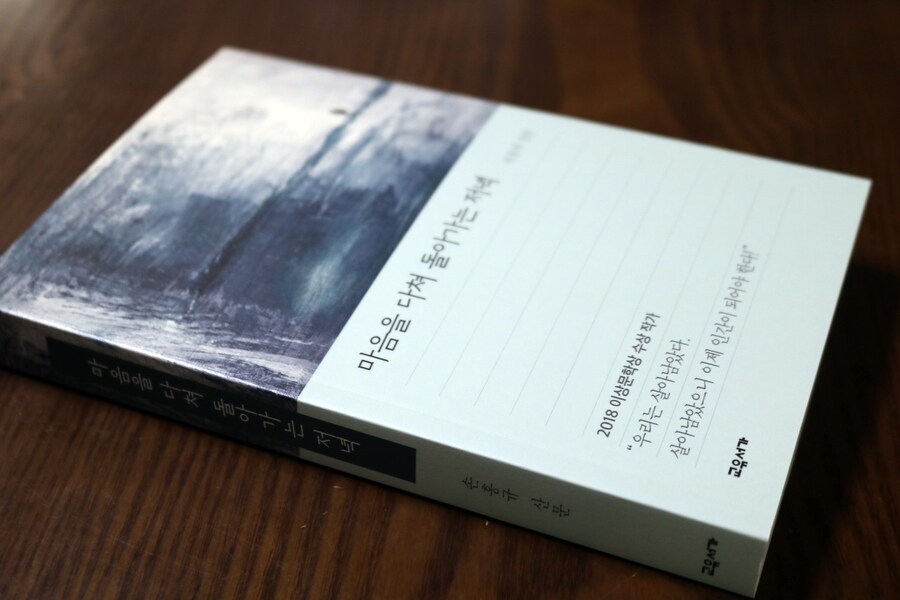

마음을 다쳐 돌아가는 저녁 ㅣ 교유서가 산문 시리즈

손홍규 지음 / 교유서가 / 2018년 12월

평점 :

절판

초등학교 시절 내가 살던 마을에는 채석장이 있었다. 마을에서 보면 그냥 민둥산이었지만, 도로 쪽에서 보면 포클레인과 중장비들이 언덕을 깎고 있는 절벽이었다. 절벽 위에서 채석장 밑을 바라보면 커다란 포클레인이 손바닥만 하게 보이는 아득한 높이였다. 마을에서 큰 도로로 나가기 위해서는 채석장을 한참 돌아야 했다. 채석장의 절벽 위로 지나가는 짧은 길이 있기는 했지만, 위험해서 어른들이 절대로 다니지 못하게 하는 길이었다. 어느 날인가 학교에서 돌아오면서 무슨 생각이었는지 그 길로 들어서게 되었다. 해가 질 무렵이었는데, 채석장 절벽 위의 작은 길을 책가방을 메고 아무런 생각 없이 걷고 있었다. 그러다가 돌부리에 걸렸는지 중심을 잃고 넘어졌다. 한쪽은 언덕이었지만, 다른 한쪽은 끝이 보이지 않는 절벽이었다. 다행히 언덕 쪽으로 넘어졌기에 손바닥만 찢기는 정도의 상처를 입었을 뿐이었다. 그런데 그 순간 넘어진 자리에서 일어설 수가 없었다. 다리가 후들거려서 일어설 수가 없었다. 방금까지는 몰랐던 사실을 순간적으로 깨달았기 때문이다. 내가 그 아득한 절벽 속으로 떨어질 수도 있었다는 것이다.

나이가 들어서 세상을 살면서 그때와 비슷한 감정을 몇 번이나 느껴보았다. 아무렇지 않게 세상을 걷고 있지만 내 삶의 한 쪽에는 까마득한 절벽이 있다는 것을. 그리고 언제든지 내가 그 절벽으로 떨어질 수가 있다는 것을. 삶이 송두리째 절벽 속으로 떨어지는 것 같은 절망감과 상실감을 몇 번이나 경험한 후에야 그런 것이 있다는 것을 알게 되었다. 그럼에도 그 절망감과 상실감을 표시 내지 않고 삶을 살아야 한다는 것도 알았다. 초등학교 시절 절벽에 떨어졌을 뻔했던 그날도 겨우 마음을 추스르고 다리에 힘을 주어 일어났다. 그리고 집으로 걸어왔다. 집에 돌아와서는 아무 일도 아무 일도 없는 것처럼 학교에 다녀왔다는 인사를 했다. 어쩌면 지금도 그 일을 반복하고 있는지 모른다.

손홍규 작가의 [마음을 다쳐 돌아가는 저녁]이라는 산문집을 읽으며 그렇게 절벽 속으로 떨어지는 마음을 다시 한 번 기억하게 되었다. 나와는 전혀 다른 시대, 다른 삶을 살아왔던 그의 삶에서 느꼈던 그가 느꼈던 절망감과 상실감을 마치 내가 경험한 것처럼 생생하게 전달되었다. 어떤 때는 그 감정이 너무 강렬해서 책장을 덮고 한참을 멍하게 있어야 했다.

책에서는 작가가 느꼈던 그 감정을 어린 시절부터 시작한다. 그의 어린 시절 집에는 소가 한 마리 있었다. 어린아이들이 흔히 생각하듯 그도 소와 교감을 나눌 수 있다고 생각했던 것 같다. 그런데 그 소가 무례한 인공수정사에게 억지로 인공수정을 당하고, 송아지를 낳고, 또 팔려가는 과정 속에 그는 커다란 상실감을 경험한다. 그는 이 과정에서 아버지와 어른들이 겪었을 절망감을 떠올린다.

“우시장 초입의 국밥집에서 호기롭게 거간꾼에게 한턱을 낸 뒤 잔뜩 취해 돌아오던 사람들이 떠올랐다. 취하지 않고서는 갔던 길을 돌아올 수 없는 사람들. 소를 다른 사람에게 넘긴 뒤 소머리 국밥집에 앉아 방금 떠나보낸 소를 생각하며 소주를 마시지 않고서는 길눈조차 어두워지고 마는. 생의 한복판에서 길을 잃은 사람처럼 허둥대는 그들처럼 아버지 역시 취해야 돌아올 수 있는 건지도 모른다.” (P 19)

그는 이런 절망감을 아버지와 어머니의 눈에서도 발견한다. 아버지가 생사를 오가는 수술을 하던 날, 어머니는 보이지 않았다. 구급차를 타고 응급실에 가는 순간도, 마취를 하고 수술실로 들어가는 순간도, 그리고 예정보다 몇 시간이 지나서 생사를 오가는 순간도 어머니는 보이지 않았다. 어머니에 대한 서운함이 분노로 바뀌어가는 순간, 그는 건물 구석 벤치에서 두려움에 눈물을 흘리고 있는 어머니를 보았다. 어머니는 그렇게 혼자 두려움과 절망과 싸우고 있었던 것이다.

아버지의 손가락이 잘리던 날도 마찬가지였다. 동네 어른에게 아버지가 탈곡을 하다가 손가락이 탈곡기 안으로 들어갔다는 이야기를 듣고, 그는 혼자 집을 지켜야 했다. 그리고 그날 저녁 아버지는 아무렇지도 않게 잘린 손에 붕대를 매고 집으로 돌아왔다. 그리고 며칠 후 다시 아무렇지 않게 일터로 나갔다. 그러나 이미 아버지는 예전의 아버지가 아니었다. 작가는 그 아버지에 대해서 이야기하고 싶다고 말한다. 아버지가 느꼈던 절망에 대해서 이야기하고 싶다고 말한다.

“사실 나는 절망을 말하고 싶다. 절망한 사람을 말하고 싶다. 절망한 사람 가운데 정말 절망한 것처럼 보이는 사람이 많지 않은 이유를 말하고 싶다. 멀쩡하게 웃고 떠들고 먹고 마시고 즐거워하고 슬퍼하고 사랑을 나누는 사람인데 깊이 절망한 사람이기도 하다는 것을 말하고 싶다. 어떻게 말해야 할지 몰라 이토록 진부하게 구구절절 사연을 늘어놓고 있다. 그러니까 나는 손가락을 잃은 뒤로 아버지가 어떻게 절망했는지, 절망했음에도 불구하고 전혀 절망하지 않은 사람처럼 살아왔는지를 쓰고 싶다.” (P 75)

그가 타인의 눈에서 느꼈던 그 절망감은 단순히 가족이나 가까운 지인에게서 만이 아니다. 그는 절망감에서 버티며 힘겹게 살아가는 이들을 볼 때마다 그때의 감정을 떠올린다고 말한다. 그의 아버지는 손가락이 잘린 후 논을 팔고 트럭을 사서 장사를 시작했다. 그러나 워낙 말주변이 없었던 아버지는 매번 실패를 했고, 그때마다 절망 속에서 집으로 돌아와야 했다. 그는 아버지의 장사를 따랐다가 아버지에 무능력에 대한 분노와 절망이 썩인 감정으로 돌아왔던 저녁을 떠올린다.

“고창 읍내에서 고향 집까지 가면서 내가 보았던 건 캄캄한 어둠뿐이었다. 전조등이 비친 만큼만이 열려 있었고 우리가 지나가면 그 공간 역시 어둠에 잠겼다. 끝도 없는 어둠 속을 헤치고 나가면서 아버지의 삶의 한복판을 가로지르는 기분이었다. 차갑고 드문 어느 골목 초입에 결코 팔릴 것 같지 않은 물건을 늘어놓은 노점상 앞을 지날 때거나 퇴직금으로 장사를 시작한 게 분명해 보이는 중년의 부부가 자신들의 가게 구석에 시름에 잠겨 멍하니 앉은 걸 보게 되면 그이들이 서 있는 경계, 그이들이 잘할 수 있는 일과 잘할 수 없지만 살기 위해서 해야만 하는 일의 경계라고 할 수 있는 그날 선 자리에 발바닥을 베이지 않고 부디 오래오래 서 있기를 바라게 되는 것이다.” (P 205-6)

한 해를 마감하며 다들 살기가 힘들다고 아우성이다. 단지 뉴스에서만 듣는 소식이 아니다. 주변의 사업을 하는 친척이나 장사를 하는 지인들에게 이런 소리를 듣는다. 그리고 어느 때에는 알 수 없는 의미의 눈빛으로 모든 것을 접어야 할 것 같다고 말하는 것을 듣게 된다. 그때는 그 눈빛이 무엇을 말하는지 도저히 이해하거나 표현할 수가 없었다. 그런데 이 책을 읽으며 작가가 말하는 그 절망감과 상실감이 바로 그 눈빛이었으면 알게 되었다. 나 역시 이 책에서의 작가처럼 바래 본다. 절망에서 빠진 이들이 삶의 경계에서 절벽으로 떨어지지 않고 무사히 집으로 돌아가기를.