-

-

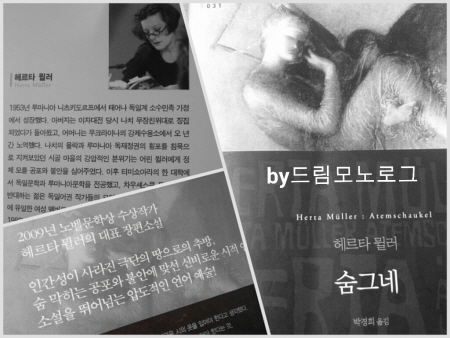

숨그네 (무선) ㅣ 문학동네 세계문학전집 31

헤르타 뮐러 지음, 박경희 옮김 / 문학동네 / 2010년 5월

평점 :

내게 일은 이미 일어났었다.

루마니아에서 금지된 사랑을 하였던 청년 레오는 러시아행 열차에 오른다.

너는 돌아올거야 . 라는 할머니의 말을 뒤로

하고....

1945년 1월 15일 이후 , 5년 동안 러시아 강제

수용소에서의 삶의 모습은 숨그네라는 표현 그대로 삶과 죽음사이를 가쁘게 오간다. 열일곱의 앳띤 모습의 소년 레오는 루마니아에서 법으로 금지한

동성애(수치)라는 이름으로 체포되었다. 그러나, 인간으로서의 수치를 느끼게 된 처음은 자동권총을 겨눈 사람들 앞에서 단체 용변을 볼 때이다.

열차가 자신들을 떠날까봐 불안한 마음과 참을 수 없는 인간의 기본적인 욕구가 만나 잉태된 두려움과 공포를 안은 채 단체로 바지를 내리고 대소변을

보았을 때의 초라함을 시작으로 레오는 처음으로 어른들의 세계에 입문하게 된다. ‘이날 밤 급작스레 어른이 된 건

내가 아닌, 내 안의 공포였을 것이다.’ 이렇게 살고자

하는 의지와 욕망이 엉킨 감정들은 어린 레오를 순식간에 늙은 철학자로 만들었다.

비가 눈을 찌르고 추위가 내장을 찌르고 시멘트를 나르는 고된

노동으로 세상의 모든 것이 시멘트가 되기도 하고, 때론 제3제국에서도 망명자가 들어오기도 하며 , 수용소는 다문화공동체가 되기도 하며 그럭저럭

2년여의 시간을 보낸다. 2년이 지나자 레오에게는 배고픈 천사가 보이기 시작한다. 배고픈 천사는 언제나 레오 곁을 맴돌며 음식을 그린다. 때론

구름이 , ‘수용소 부지는 캐러맬, 수용소 입구는 갓 구운 빵, 수용소를 가로질러 공장으로 향하는 길은

따뜻한 살구, 공장의 나무 울타리는 설탕 입힌 견과, 공장 입구는 오믈렛, 야마는 데친 파프리카, 폐석 더미의 슬래그는 토마토수프,냉각탑은 볶은

가지, 증기를 내뿜는 연통의 미로는 바닐라롤케이트 냄새를 풍겼다. 잡초 속의 송진 덩어리에서는 설탕에 절인 모과 냄새가, 코트스 가마에서는 맬론

냄새가 났다. 그것은 마법인 동시에 고통이었다. 바람조차 허기를 먹여 키웠다. 바람은 추상이 아닌, 눈에 보이는 음식들을 싣고

왔다(p179) 그렇게 모든 일이 배고픔의 외연이

되었다. 레오는 뇌로 그림을 그리는 것으로 배를 채웠지만, 뇌로 그림을 그리지 못하고 조금은 미친, 경비원 카티는 그리는 모든 것을 실제로

먹었다. 닥치는데로, 개미, 구더기, 달팽이, 거미, 애벌레, 파수견의 언 똥까지 먹었다. 가끔 레오도 뇌가 고장났다. 카르메 할멘이 빵을 훔쳐

먹었을 때,이성을 잃는 모습을 보인다. 인간이 가장 본능에 충실할 때는 배고플 때이다.

배고픔에 눈이

먼다는 말은 그냥 하는 게 아니다, 우리는 모두, 예전의 우리가 아니었다.

어느 날 레오는 10루블을 주웠다. 누군가 잃어버린 돈을

주워서 레오가 가장 먼저 한 일은 너무도 당연하게 음식을 사먹는 일이었다. 그러나, 비어있던 위장은 비싼 음식을 모두

게워낸다.

‘그 비싼 음식들을 다 토해내고 눈물을 흘리는 내가 딱했다.’ 그런 레오와는 아랑곳 하지 않고 게워 낸 음식들이 빛을 받아 반짝이고 있다는 표현은 시적이다

못해 잔인하다. 그렇게 잠시 얻은 행운은 원래의 텅빈 위로 돌아갔다. 마치 벗어나지 못하는 운명의 굴레라는 듯,

내게는 수용소가 있고, 수용소는 내가 있다. 내가 필요한 것은 침대 하나와 펜야의 빵과

양철그릇뿐이다. 레오 아우베르크조차 필요하지 않다.

1950년 1월, 어처구니없이 집으로 돌아온 레오에게 남은

것은,

‘감사함이 끊이지 않는 절름거리는 행복이며, 사소한 일에도 뱅글뱅글 돌아가는 살아남음의 팽이’의 모습이다. 수용소의 생활은 레오의 인생에 끊임없이 피어오르는 노동의 강박이 덤으로

남겨졌다. 그러나, 레오는 남은 생을 수용소를 향한 진한 노스탤지어를 간직한 채 살아간다. 마치 스톡홀롬 신드롬처럼 느껴지는

애절함이다. 행복의 절반은 언제나 수용소에 있었고 그리움의 끝은 언제나 수용소를 향하고 있다. 고개만 돌리면 환한 햇살인데, 그 고개를 돌리지 못해 그늘에서 평생

살아야 하는 운명이 마치 삶의 속살처럼 느껴지기도 하는 숨그네였다.

헤르타 뮐러의 문장은 삶의 처참함에 시의 옷을 입었기에 더

잔인하다. 동성애의 수치를 겪었던 레오가 스스로를 수치스럽게 생각하다가 끌려간 곳에서 겪게 되는 인간 존엄성에 대한 수치는 동성애보다 더 잔인한

굴욕이었다. 참을 수 없는 것들, 자라면서 파생되어지거나 만들어진 욕망은 인간이 타고난, 원초적인 욕망 앞에서는 아무것도 아닌 것이었다.

배고픔은 인간의 모든 욕망을 이겼다. 동성애조차 인간의 모든 욕망 앞에서는 평등해진다. 수용소에서 레오는 아이러니하게도 어른으로서 성장해갔다.

수용소에는 인간이라는 날 것만 살아 존재했다. 수용소에는 문학에게도 틈을 보이지 않는다. 처참한 상황에서 파우스트와 니체는 담배 마는 종이

정도의 가치밖에 되지 않는다. 삶과 죽음사이에서 가쁜 숨그네를 타며 들려주는 레오의 수용소 이야기는 헤르타 뮐러의 아름다운 시적 언어로 승화되어

비극의 데칼코마니를 만들어 내었고 그 행간에는 원초적인 욕망과 행복의 근원적인 물음들을 담았다.

삶의 모든 것이 농담처럼 시시하게 느껴질 때, 헤르타 뮐러의

숨그네를 만났다. 비극은 때론 삶의 위로가 된다. 정말이다. 오늘도 뱅글뱅글 돌아가는 살아남음의 팽이 안에서 큰 숨을

쉬어본다.

적어도 살아가야 하는 이유 하나는 건진 기분이라서

........