하나

4호선 이촌역 지하철역 긴 지하통로를 거쳐 드디어 밖으로 나오는 순간 맞이하는 시야는, 봄에는 봄이어서, 가을에는 가을이어서, 그대로 심쿵입니다.

지난 주 이날도 예외없어서, 저 하늘색을 뭐라고 해야할지. Yves Klein은 자기가 만든 파란색에 IKB라는 이름을 붙였다는데, 제가 만든 색은 아니지만 저 하늘색에도 어떤 고유의 이름을 붙여주면 좋겠다 생각을 했습니다 아주 어울리는 이름을.

사진을 보니 이제 저 털 스웨터는 벗어던져야 할것 같네요. 무거운 옷 입고도 발걸음만은 가벼웠던 오후였습니다.

둘

이날 오후에 아들 학교에서는 미술 작품 전시회 오프닝 행사가 있었습니다.

1년 동안 미술 시간에 학생들이 그리고 만든 작품을 모아서 전시하는 행사인데 저는 서울 다녀오느라 참석을 못했습니다. 아쉬운 마음에 결국 서울에서 돌아오는 길, 저녁 8시쯤 텅빈 학교엘 가보았습니다. 아들 작품이 전시되어 있는 모습을 보고 싶었던거죠.

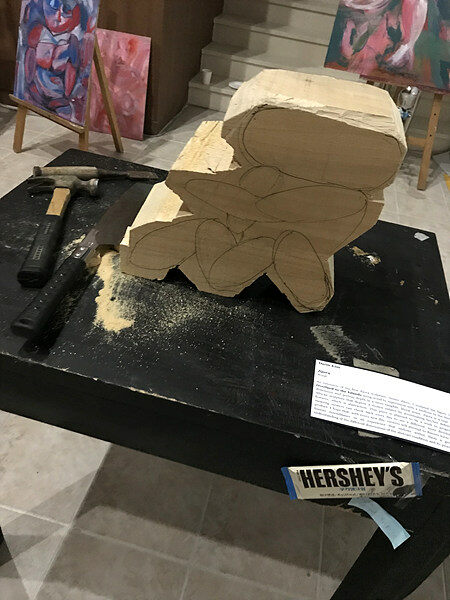

건물은 다행히 문이 잠겨있지 않았지만 불은 다 꺼진 상태. 스위치 있는 곳을 찾아 키고 둘러보았습니다. 전시 장소 한쪽 구석에 저렇게 붓과 물감통도 그대로 두었더라고요. 치우지 않은 건지 일종의 보여주기 위함인지.

나무로 만든 조각품은 전날까지 하다가 결국 다 못끝낸 것인데 그 상태 그대로 전시대에 올려져 있었습니다. 사용하던 연장, 도구들도 함께요. 꽃대신 준비해간 초코렛을 그 작품 아래 붙여주었습니다.

조심조심 둘러보고 건물을 나왔습니다. 그 시간 아들은 밖에 운동장에서 열심히 축구를 하고 있었습니다. 멀리서 한컷 찍어보았고요.

셋

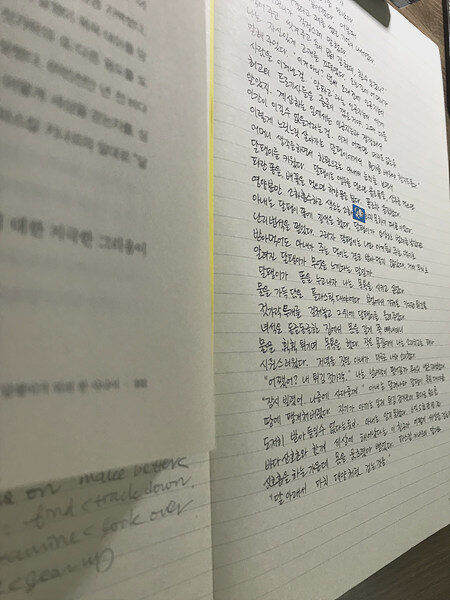

책을 읽다가 줄치거나 표시하는 것으로는 모자라서 손으로 직접 옮겨 적어보고 싶을 때가 있잖아요. 더 꼼꼼히 읽어보고 싶어서이기도 하고, 조금이라도 더 오래 내 손 안에 머물게 하고 싶어서 그렇기도 하고.

어제 읽고 있는 책 중에서 한 바닥을 옮겨 적어보았습니다. 이야기 속의 이야기에 해당하는 글.

짧긴 하지만 여러 가지 의미가 함축되어 있어 완전하다고 해주고 싶은 글이었습니다.

(박찬순 소설집 <암스테르담행 완행열차> 110, 111쪽)