-

-

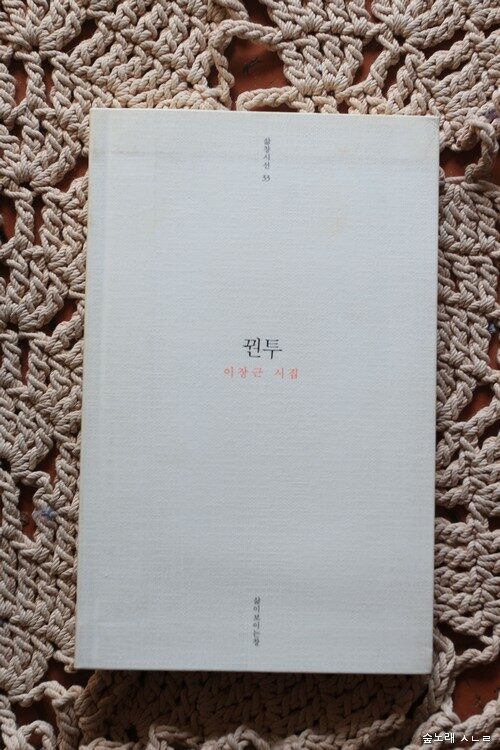

꿘투 ㅣ 삶창시선 33

이장근 지음 / 삶창(삶이보이는창) / 2011년 8월

평점 :

품절

노래책시렁 77

《꿘투》

이장근

삶이보이는창

2011.9.8.

배운 적이 없기에 모르는 채 아무렇게나 하기도 합니다. 배운 적이 없지만 스스로 길을 찾아서 새롭게 하기도 합니다. 배운 적이 있기에 함부로 굴기도 합니다. 배운 적이 있으나 스스로 떨쳐내어 새롭게 하기도 합니다. 배웠기에 잘하지 않고, 안 배웠기에 못하지 않아요. 언제나 마음으로 흐르거나 움직이는 삶이지 싶습니다. 슬기로운 길을 배웠어도 안 가는 사람이 있고, 바보스러운 버릇을 배운 바람에 그대로 가는 사람이 있어요. 《꿘투》를 읽으며 얼핏얼핏 고개를 갸웃하다가 문득 깨닫습니다. 이 시집이 나온 2011년 즈음만 해도 ‘사내인 문학평론가나 시인’은 이러한 시를 꾸밈없다(정직하다)고 말했겠구나 하고요. 2020년대를 앞둔 요즈음에도 이 시집을 똑같이 말할 만할까요? 삶이나 어깨동무를 배우지 못한 채 함부로 풀어낸 이야기로 느끼다가 책을 덮습니다. 제아무리 사내란 몸을 입고 태어났어도 가시내를 노리개로 삼을 수 없고, 이를 글로 나타내는 일이 꾸밈없는 문학이 될 수 없다고 느낍니다. 서로 사람이요 사랑인 줄 안다면 아무 글이나 안 쓰리라 느껴요. 아직 몰랐으면 이제부터 배울 노릇이요, 아직 덜 배운 채 섣불리 시나 문학이란 이름을 앞세우지 말 노릇이지 싶습니다. 누구나 무엇이나 홀가분하게 노래할 수 있습니다. 노래란 총질이나 송곳질이 아닙니다. 노래란 어깨동무하는 춤사위입니다. ㅅㄴㄹ

각 방의 소리가 드나들던 문. 깊은 밤에는 그녀의 숨소리까지 들릴 정도였다. 그녀가 어디에 앉아 있는지, 방에는 밥그릇이 몇 개인지도 느낄 수 있었다. 외로운 밤이면 문에 귀를 대고 잠들기도 했었는데, 한번은 가까운 곳에 누워 신음을 뱉고 있는 그녀를 발견하고 나도 따라 자위를 한 적이 있다. (소리의 조감도/35쪽)

뜨거운 밥그릇을 들고 오는 손 / 밥집 아주머니의 닳은 손 / 아직 폐경은 멀었는데 / 잡아도 설레지 않을 것 같은 손 / 저 손 잡고 / 연애는 할 수 없으나 / 저 손 잡고 / 실컷 울 수는 있을 것 같아서 (손/38쪽)

(숲노래/최종규)