-

-

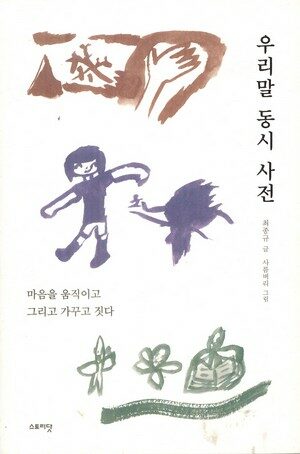

우리말 동시 사전

최종규 지음, 사름벼리 그림 / 스토리닷 / 2019년 1월

평점 :

이 글은 누리신문 <오마이뉴스> "책이 나왔습니다" 꼭지에 띄우려고

쓴 글입니다. 지은이 스스로 책을 밝히는 꼭지가 있어서

이렇게 손수 제 동시 사전을 밝히는 글을 적어 보았습니다.

너그럽게, 즐겁게, 반갑게, 따스하게 읽어 주시면,

그리고 "우리말 동시 사전"을 사랑해 주시면 좋겠어요.

고맙습니다.

+ + + + +

‘말모이’랑 ‘동시 사전’이 같은 날에 태어났네

― 우리말 동시 사전

최종규 글

사름벼리 그림

스토리닷, 2019.1.15.

엊그제 저녁에 글(동시)을 하나 썼습니다. 저녁 여덟 시 즈음이면 잠자리를 챙기고 아이들하고 하루를 마무리합니다. 누가 보면 저녁 여덟 시에 벌써 자려 하느냐 물을 테지만, 저는 늦어도 저녁 아홉 시 무렵에 꿈나라로 갑니다. 새벽 두어 시에 하루를 열고요. 시골에 살기에 이런 아침저녁을 보내지 않아요. 인천하고 서울에서 살 적에도 이처럼 하루를 누렸습니다.

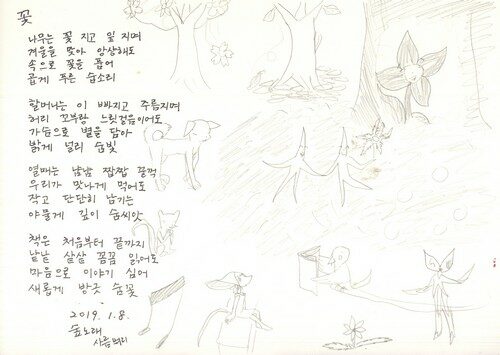

꽃

나무는 꽃 지고 잎 지며

겨울을 맞아 앙상해도

속으로 꽃을 품어

곱게 푸른 숨소리

할머니는 이 빠지고 주름지며

허리 꼬부랑 느릿걸음이어도

가슴으로 별을 담아

밝게 널리 숨빛

열매는 냠냠 짭짭 꿀꺽

우리가 맛나게 먹어도

작고 단단히 남기는

야물게 깊이 숨씨앗

책은 처음부터 끝까지

낱낱 샅샅 꼼꼼 읽어도

마음으로 이야기 심어

새롭게 방긋 숨꽃

엊저녁에 쓴 글에 ‘꽃’이란 이름을 붙였습니다. 그날 저녁에 큰아이하고 책숲집 마실을 하고 돌아오는 길이었는데, 아이가 문득 “아버지, 나무는 있잖아, 꽃이 지고 잎이 져도 꽃이 있어. 그게, 나무는 언제나 속에 꽃을 품고 살거든.” 하고 노래하듯이 말을 했어요. 이 말을 바로 수첩에 적고 싶었으나, 수첩보다 마음에 먼저 새겼어요. 아이가 잇달아 하는 말을 가만가만 듣고는, “그러네, 나무는 언제나 꽃이로구나.” 하고 대꾸했고, 밤하늘 별잔치를 올려다보면서 이 이야기를 다시 큰아이한테 돌려주자고 생각했어요. 이 마음 그대로 글(동시)을 썼습니다.

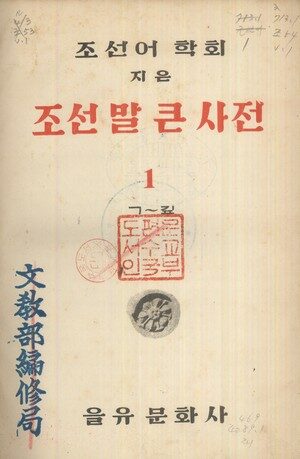

2019년 1월 9일에 《우리말 동시 사전》(최종규·사름벼리, 스토리닷, 2019)이 태어났습니다. 큰아이가 곁에 찾아온 2008년에는 동시를 쓰겠다는 생각을 못 했으나, 이듬해인 2009년부터 아이한테 읽힐 글은 어버이가 손수 삶을 짓는 사랑으로 쓸 적에 가장 곱겠구나 하고 느꼈어요. 이 느낌 그대로 그때부터 글을, 동시란 이름인 글을 썼어요. 열 해 동안 쓰고 다듬고 고치고 새로 손질한 글이 동시집으로 태어났는데요, 마침 1월 9일에 뜻깊은 영화가 하나 나란히 나왔습니다. 〈말모이〉예요.

우리 보금자리는 전남 고흥이라는 시골이기에 극장이 없고, 새로 나오는 영화는 못 봅니다. 아쉽지만 디브이디로 나올 때까지 기다립니다. 제 동시집이 나온 이야기를 들은 이웃님 한 분이 영화 〈말모이〉가 마침 같은 날에 나왔다고, 이 영화를 곧 보러 가신다면서 이야기를 들려주는데요, 영화는 ‘옛날에 말과 사전을 사랑한 사람들 이야기’라면 ‘최종규 씨는 바로 오늘 말과 사전을 사랑하는 길을 가네요’ 하고 덧붙여 주었습니다. 이 말씀을 듣고 찡했습니다. 이웃님 말씀이 고마워서 찡하고, 이 땅에서 사전짓기란 길을 걸은 사람들 이야기를 이쁘게 영화로 찍어서 선보여 주었기에 찡해요.

참으로 고마운 손길이 가득하기에 일제강점기에 씩씩하게 사전을 지은 어른이 있었지요. 오늘 저는 그분들 넋을 헤아리며 새롭게 사전을 지을 수 있구나 싶어요.

탐탁하다

싫은 일을 생각하면 있지

그 싫은 일에

새 싫은 일이

자꾸 뒤따르더라

아까 넘어지기는 했는데

무릎은 멀쩡해

뭐 넘어질 수 있지만

씩씩히 일어나면 되더라

못미덥거나 못마땅해서

눈살을 찌푸릴 수 있지만

가볍게 웃어 봐

그러면 달라지더라

탐탁히 보는 눈이 반가워

흐뭇이 듣는 귀가 산뜻해

즐거이 주는 손이 고와

선선히 부는 바람이 가을이야

사전, 국어사전, 제대로 말하자면 ‘한국말사전’을 제대로 새로 지으면 좋겠다는 생각은 1992년에 처음 품었어요. 고등학생 적인데, 대학입시를 앞두고 국어사전을 두 벌 읽었어요. 첫 낱말부터 끝 낱말까지. 이때에 두 가지를 느꼈는데, 하나는 한국말을 담았다는 사전에 웬 일본말하고 영어가 이렇게 잔뜩 있나 싶었고, 다른 하나는 이 따위로 엮는 사전이라면 차라리 내가 짓고 말자 싶었어요.

열여덟 살 푸름이 입에서 불쑥 튀어나온 생각이었는데, 참말로 1994년부터 스스로 이 사전짓기란 길을 걸었습니다. 2001년 1월 1일부터 2003년 8월 31일까지 《보리 국어사전》을 새로 짓는 밑틀을 마련하고 보기글이나 뜻풀이를 헤아렸습니다. 2003년 9월부터는 이오덕 어른이 남긴 글하고 책을 갈무리해서 새로 엮는 길을 걸었어요. 그리고 2016년에 이르러 드디어 《새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전》(철수와영희, 2016)이라는 한국말사전을 작지만 새롭게 손수 선보였어요.

꽤 걸렸지요. 1992년에 꿈을 품고 1994년부터 한 땀씩 바느질을 하듯 걸어온 길이 2016년에 처음 영글었으니까요. 이 뒤로 《읽는 우리말 사전 1·2·3》을 선보였고, 《새로 쓰는 겹말 꾸러미 사전》을 엮었고, 요새는 ‘어린이 첫 사전’을 한창 매만집니다.

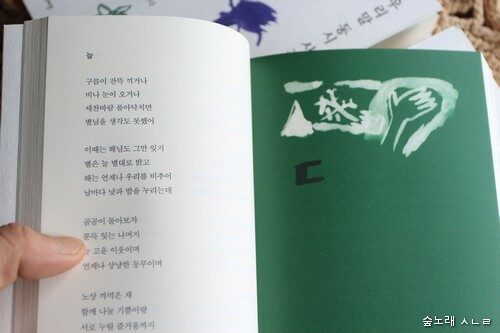

풀다

손부터 가볍게 풀자

호미를 쥐든 붓을 쥐든

과일칼이나 꽃을 들든

굳은 손을 풀어 보자

수수께끼 같이 풀자

실마리가 안 보이더라도

열쇠를 못 찾겠어도

막힌 머리를 풀어 보자

실타래를 다 함께 풀자

실뜨기놀이를 하고

실잣기놀이도 하며

서로 마음을 풀어 보자

된장을 풀어 국 끓이고

간장을 풀어 달걀찜 하고

소금을 풀어 겉절이 하며

맛난 밥잔치 즐기자

사전짓기란 길을 시골에서 홀로 걸으면 그냥그냥 홀가분합니다. 모든 일을 혼자 맡으니, 이러면서 살림을 도맡고 아이들을 돌보자니 꽤나 벅찹니다만, 호젓하게 낱말풀이를 새로 붙이고, 보기글도 새로 써요. 이러면서 저절로 글, 동시를 씁니다.

제가 쓰는 동시, “우리말 동시 사전”을 얘기해 본다면, 딱딱하거나 재미없거나 삶하고 동떨어진 낡은 뜻풀이가 아닌, 또 동심천사주의처럼 어린이를 바라보려는 눈이 아닌, 어린이하고 어깨동무하면서 삶이랑 살림을 사랑으로 새로 짓기를 꿈꾸는 숨결을 담으려는 글이 되기를 바라면서 써요.

‘가다’나 ‘하다’ 같은 낱말은 뜻풀이를 제대로 붙이자면 여러 달 걸려요. 그러나 수수께끼를 ‘풀’려고 마음을 기울이고, ‘풀다’처럼 풀어낸 이야기를 아이들이 가만히 받아들일 수 있게끔 동시를 새로 씁니다.

가다

냇가로 가서 물놀이를 할까

하루가 다 간 줄 모르고 놀았더니

더운 날씨에 도시락이 맛 갔네

그래도 목소리가 가도록 노래하며 논다

가는 말 오는 말 상냥한 말

꽃길을 가고 숲길을 오는 마실

하늘로 가신 할아버지가 남긴

우리 집 시계는 똑딱똑딱 잘 간다

마음이 가는 결을 살피면서

술술 붓이 가는 그림

으뜸가는 빛이 아니어도

꾸준히 밝게 가면 반가운 그림

주름이 가는 미움이 아닌

기쁜 길로 가려 한다

너도 둘 나도 둘 가는 몫

깊어 가는 저녁에 밤알 같이 먹자

‘가다’라는 이름으로 쓴 글을 마무리하는 데에 열 해가 걸렸어요. 어쩌면 앞으로 더 손질하거나 새로 써야 할 수 있어요. 어쩌면 우리 집 아이들이 아버지 동시 말고 저희 목소리로 새롭게 ‘가다’ 이야기를 풀어낼 수 있어요. 동시를 쓰면서 사전을 짓는 아버지 곁에서 아이들도 저희 깜냥껏 글을 쓰면서 놀거든요.

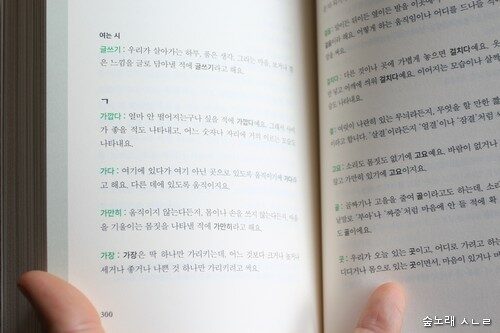

《우리말 동시 사전》은 모두 264 낱말을 이름씨(명사), 움직씨(동사), 그림씨(형용사), 어찌씨(부사) 네 갈래로 나눈 한국말을 ㄱㄴㄷ 벼리로 짠 동시집이자 사전입니다. 여느 동시집하고 대면 네 권이 될 만큼 두툼한 책이고, 여느 사전하고 대면 좀 조촐하거나 얇다 싶은 책입니다.

저는 264 낱말을 바탕으로 우리가 늘 쓰는 말을 새로 돌아보면서 어린이하고 ‘어린이랑 어깨동무하는 어른’한테 말씨앗을, 사랑씨앗을, 꿈씨앗을, 노래씨앗을, 이야기씨앗을 심으려 합니다. 이 씨앗을 나누어 받아 주시면 좋겠어요. 저마다 다른 삶터에서 저마다 다른 이야기를 길어올려 온누리 아이들이 말꽃을 가꾸고 글꽃을 지피면 좋겠어요.

이 책 《우리말 동시 사전》은 동시로 담은 글마다 끝자락에 뜻풀이를 두 줄씩 단출히 붙였어요. 책끝에는 ‘말풀이 모둠’을 따로 묶었습니다.

[가깝다] 얼마 안 떨어지는구나 싶을 적에 가깝다예요. 그래서 사이가 좋을 적도 나타내고, 어느 숫자나 자리에 거의 이르는 모습도 나타내요.

[가다] 여기에 있다가 여기 아닌 곳으로 있도록 움직이기에 가다라고 해요. 다른 데에 있도록 움직이지요.

[나] 바로 여기에서 이 몸을 움직이고 이 마음을 다스리는 사람이 나예요. 저기에서 저 몸을 움직이고 저 마음을 다스리는 사람은 너이지요.

[나무] 기나긴 해를 살면서 줄기가 굵고 가지가 뻗어 그늘을 드리우기도 하는 나무는, 집을 짓거나 살림을 짤 적에 쓰기도 해요.

[다르다] 함께 놓고 볼 적에 하나로 느끼기 어려워 다르다요, 하나로 느낄 만하기에 ‘같다’라고 해요. 다르기에 더 잘 보이기도 합니다.

[듣다] 소리를 느끼거나 알기에 듣다예요. 말을 받아들이거나, 기계가 잘 움직이거나, 꾸짖는 말이 우리한테 올 적에도 듣다이지요.

[물] 우리 몸을 비롯해서 목숨이 있는 것은 물로 이루어졌다고 해요. 바다도 내도 비도 이슬도 모두 물이지요. 마시는 것이란 물이랍니다.

[부르다] : 이름을 소리내어 나타내는 부르다이지요. 이쪽으로 오라고 부르고, 값이나 노래를 부르고, 즐겁게 외치는 소리도 부르다예요.

[하다] 어떻게 움직일 적에 하다랍니다. 옷·밥·집을 마련하고, 몸에 두르고, 악기를 켤 줄 알고, 얼굴빛을 나타내고, 이름을 붙이는 하다예요.

[하루] 지구가 해를 한 바퀴 도는, 그래서 한 낮하고 한 밤이 지나는 때인 하루예요. 해가 뜬 동안, 지나간 어느 때, 그냥 어느 때도 하루이고요.

[한글] 한국에서 쓰는 글이나 글씨에 붙인 이름인 한글이에요. ‘한’을 붙여 ‘한겨레’나 ‘한나라’라 하듯, 글이나 말도 ‘한’을 이름으로 삼아요.

한글

우리가 쓰고 읽는 글은

우리가 나누는 말은

두 눈으로 알아보도록 빚은

또렷하고 가지런한 그림

이 땅에서 읽고 적는 한글은

이 땅에서 살림짓고 살면서

사랑스레 슬기로이 생각하는 숨결

새롭게 담으려고 엮은 그릇

네가 띄워 내가 읽는 글월

내가 옮겨 함께 읊는 노랫말

하늘 바람 해 비 눈 꽃

모두 실어서 같이 즐기는 얘기바구니

물소리 새소리 말소리 노랫소리

글로 받아적으니 새넋 흘러

눈짓 손짓 몸짓 낯짓

한글로 옮겨내니 ㄱㄴㄷ 춤춰

(숲노래/최종규)