-

-

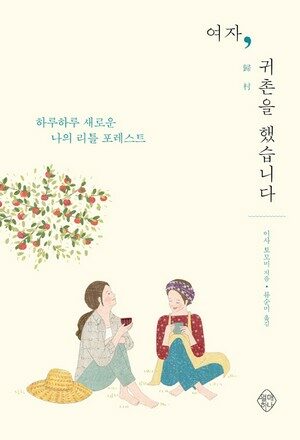

여자, 귀촌을 했습니다 - 하루하루 새로운 나의 리틀 포레스트

이사 토모미 지음, 류순미 옮김 / 열매하나 / 2018년 6월

평점 :

절판

인문책시렁 61

《여자, 귀촌을 했습니다》

이사 토모미

류순미 옮김

열매하나

2018.6.21.

가쓰이코 씨는 “오늘은 서쪽에서 바람이 부네요.”라든가, 산길을 걷다가도 “이 이끼를 손으로 만져 봐요. 참 부드럽죠.” 같은 말을 하는 사람이었죠. 그런 말을 들을 때마다 너무나 신기하고 재밌었어요. (19쪽)

도노의 자연을 사랑한 남편은 이 땅을 후손들에게 물려주기 위해 지금처럼 농약을 사용하는 농법이 아닌 땅과 강, 공기를 아름답게 지킬 수 있는 방식을 고민했어요. (22쪽)

사람이 적다는 건 다시 말해 개인 공간이 많다는 것이기도 하죠. 그래서인지 오히려 저는 이곳에서 무척 편안한 느낌을 받았어요. 제일 가까운 역도 차로 20여 분 걸릴 만큼 멀리 떨어져 있기 때문에 주위에서 들리는 것은 새들의 지저귐과 강물이 흐르는 소리, 마을 사람들이 몰고 다니는 작은 트럭에서 탁 하고 문을 닫는 소리였죠. (61쪽)

마을 어른들은 아이들이 보고 싶어서 일부러 수확한 걸 가져오거나 음식을 만들어 오실 정도지요. 저희의 존재 자체가 마을 어르신들께 활력을 불어넣고 기쁨이 된다는 사실을 실감하고서는 감사히 도움을 받고 있습니다. (163쪽)

서울에서 살며 “오늘은 바람이 맛있다”라든지 “어제는 별빛이 포근하더라” 하고 말하는 사람을 만나기는 어렵습니다. 어느 마을 어느 골목에 어떤 겨울꽃이 피었다든지, 어느 집 어느 나무에 무슨 새가 찾아와서 어떤 노래를 부르더라는 이야기를 들려주는 사람을 만나기도 어려워요.

나라 곳곳이 서울처럼 바뀌는 흐름입니다. 커다란 고장은 더 큰 고장이 되려 하고, 시골 읍내는 마치 서울처럼 자동차가 북적이거나 가게가 잇달아 서려 합니다. 아이들이 학교에 들어가서 배우는 교과서에는 서울을 바탕으로 흐르는 정치나 사회나 문화 이야기가 가득합니다. 그런데 이런 흐름이어도 서울바라기가 아닌 시골살림을 꿈꾸는 사람이 하나둘 늘어요. 《여자, 귀촌을 했습니다》(이사 토모미/류순미 옮김, 열매하나, 2018) 같은 책이 태어납니다.

한국이나 일본 모두 ‘귀촌’이란 한자말을 씁니다만, 이 말은 그리 어울리지는 않습니다. 시골에서 나고 자란 사람한테나 ‘시골로 돌아가다(귀촌)’라는 말을 쓸 뿐입니다. 서울에서 나고 자란 사람이 시골로 갈 적에는 ‘귀촌’이 아니지요. 그저 “시골로 갈” 뿐입니다.

시골이 더 좋다고 여겨 시골로 갈 수 있습니다. 서울이 더 좋다고 여겨 서울로 갈 수도 있고요. 오늘날 시골살이나 시골살림을 바라는 이웃님이라면, 스스로 짓고 손수 가꾸며 제힘으로 기쁘게 웃는 하루를 누리고 싶은 마음이지 싶습니다.

스스로 짓기에 바람맛을 느끼고 바람결을 살핍니다. 손수 가꾸기에 별빛을 읽고 별자리를 엮습니다. 제힘으로 기쁘게 웃기에 나무랑 꽃이랑 풀을 사랑합니다.

시골에서나 서울에서나 이 대목을 헤아려야지 싶습니다. 어느 곳이든 젊은이가 어깨를 펴고 꿈을 지어야 살아납니다. 어느 고장이든 어린이가 환하게 웃고 뛰놀 수 있어야 아름답습니다. 시골이라서 다 좋거나 훌륭할 수 없습니다. 농약바람이 춤추거나 비닐집이 가득하다면 시골이 시골답기 어려워요. 시골에서 삶을 짓기로 즐거이 꿈을 품은 뭇가시내 목소리는 《여자, 귀촌을 했습니다》에 한결같습니다. 즐겁고 싶어서, 노래하고 싶어서, 아이한테 물려줄 보금자리를 오늘 넉넉히 누리고 싶습니다. ㅅㄴㄹ

(숲노래/최종규)