-

-

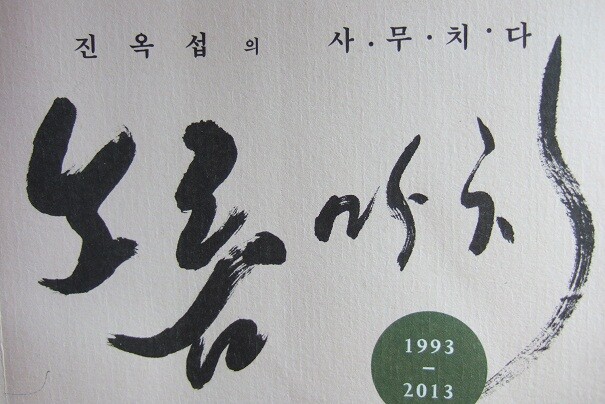

노름마치 - 진옥섭의 사무치다

진옥섭 지음 / 문학동네 / 2013년 6월

평점 :

<노름마치>-소리가 들린다. 도도도도(圖到道導)

진옥섭의 글을 눈으로 좇으니 진양조에서 시작한 것이 중모리를 거쳐 점점 빨라지는 심박수와 함께 자진모리, 휘모리로 몰아친다. 소리가 귀로도 들리는 듯 하여 책을 읽던 내내 눈을 들어 가끔 허공을 바라보곤 했다. 내 귀에 그네들의 발걸음 소리가 들리기 시작했다. 도도도도(圖到道導).

종종걸음 치며 밀려온다. 점점 거세진다. 파도가 된다. 나는 거기에 휩쓸려 내 몸을 잊었다.

실현과 미실현.

이 책을 읽기 전의 나는 노름마치의 세계, 우리 전통문화의 세계에 대해 아직 잘 모르고 있었다. 뭐랄까, 실현된 것과 아직 실현되지 않은 것이 극명하게 대립되는 상태랄까.

卽과 旣라는 한자의 모양을 보라.

두 글자 모두 앞부분은 식기(食)를 나타내고 뒷부분은 사람을 형상화한 것이다.卽 은 밥상 앞에 사람이 앉아서 식사를 “막”하려고 하는 모습이다.

나는 <노름마치>를 앞에 두고서 이제 막 먹으려고 하는 참이다.

旣자는 머리를 뒤로 홱 돌리고 있는 모습을 강조하여 그려 놓고서는 식사가 이미 다 끝났다는 의미를 표현한 것이다.

<노름마치>를 다 읽고 나면 배부르다는 표시로 이 책을 밀어놓고 머리를 뒤로 홱 돌리고 말 것인가.

아니면 시시때때로 꺼내어 다시 손에 꺼내들고 卽의 자세로 몇 번이고, 몇 번이고 들여다 볼 것인가.

그것은 읽어봐야지 안다. 도도도도(圖到道導)의 흐름을 따라가 보기로 한다.

圖

따라가세~ 따라가세~ 흥이 절로 나는구나. 이래서 허튼 춤이 절로 나오겠구나. 그의 글에는 여름 더위에 주저앉은 나를 벌떡 일으켜 세우는 흥이 있었다. 맑은 날 아침 산 위에 걸린 하얀 구름을 보고, 김창완이 “산 할아버지 구름모자 썼네, 나비같이 훨훨 날아서, 살금살금 다가가서 구름모자 벗겨오지~”했던 노래가 절로 떠오르듯이 슬금슬금 새어나오는 흥이다.

노름마치. 소리꾼으로 이미 유명해진 장사익이 직접 쓴 <노름마치>라는 표지 글씨조차도 고운 손을 들어 흥을 돋우는 듯, 우쭐 우쭐 춤을 추고 있다.

그래, 제목에 이끌리어 이 두툼한 책을 슬쩍 넘겨보았다.

거기, 살아 숨 쉬는 듯 생동감이 넘쳐나는 “노름마치”들의 사진이 있었다.

무엇을 봤기에 진옥섭은 그 수선을 떨었나? 그에 답하는 듯이 사진들은 예인 열여덟 명의 삶의 질곡을 가감 없이 그려내고 있었다.

안채봉의 소고춤-다급한 휘모리장단이 들리는 모양이다. 수건을 가슴 위로 올려 <병신춤>을 추려 한다. 저러다 털썩 주저앉으면 억!하고 놀랐으니, 춤으로 폭소를 만들던 유일한 꾼이었다. -48

김운태의 자반뒤집기-돌고 도는 순회 속에서 돌고 도는 회전이 생활이었다. 하루 세 끼를 위해 하루 천 바퀴를 돌았다 착지보다 체공이 더 안전한 순간이 될 때, 진정한 춤이 이뤄졌다. 보라 저 허공중천! 그만이 운행하는 항로다.-242

명무 김금화-싸늘한 철길, 위태로운 너비 위에서 검으나 땅에 희나 백성의 노래를 부르며 살았다. 세상 사람을 위해서 작두 위에 서야 하는 만신이, 신과 인간을 잇는 예리한 길도 예술의 길임을 인지시켰다. -328

사진을 보지 않아도 그림이 절로 떠오르지 않는가?

到

진작 좀 오지-다 늦은 이제 와서 소리하고 춤추라 한다. 머리 손질하는 것도 버겁다. 비녀를 찔러 주는 외손녀 뒤에서 젊은 그가 묻는다. 여태 무얼 하고 이제야 찾느냐고.-86

일제 강점기부터 6·25동란이며, 우리 현대사의 갖은 고락을 겪으며 곱고 힘차던 시절 보낸 뒤 다 늙어 꼬부라진 이제야 찾아온다고 나무라는 말이다.

이미 저승길로 들어선 이들이 수두룩하고 마지막 힘을 내어서야 재주를 선보일 수 있는 그네들에게는 하루하루가 그렇게도 소중한 날들이리라. 그러나 이제 여생을 얼마 남기지 않은 혹은 이미 유명을 달리한 그분들은 도달할 수 있는 최고의 경지에 모두 다다른 분들이 아닌가. 비록 세상의 눈을 피해 필부필부로 살아갔던 세월이 가로막혀 있었어도 그들이 토해내는 예기로서, 남무로서, 소리꾼으로서, 유랑광대로서, 만신으로서, 풍류꾼으로서의 삶은 지워지지 않았고 지울 수도 없었다. 그들의 육성은 더 이상 디딜 곳 없는 생의 끄트머리에서 마지막을 고하며 짚어내는 길고 긴 울음일 것이다. 각기 다른 개성의 18 예인이 이른 도는 어떠한 경지인가.

道

평생을 닦아 반들반들 윤을 내어 가며 걸어온 길이 그대로 道가 되었다.

앞선 이들의 뒤를 좇아 기초부터 배우고 익히든, 혹은 ‘개비’라는 말의 뜻처럼 집안에서 대대로 이어져온 것을 핏줄로 물려받았든, 자기 한 몸에 그것을 축적하여 제대로의 흥을 내기 위해서는 얼마나 각고의 노력이 있었을까.

삼십대도, 사십대도 아닌, 팔십, 구십 줄의 어르신이 되어 힘은 모자랄지언정, 그 몸속에 새겨진 道는 꼬장꼬장하게 살아 있었다.

진옥섭이 힘겹게 무대를 마련하여 모신 예인들은 버선 끝 하나도 벼리고 벼려서 예민하게 촉각을 곤두세우고 혼신의 힘을 다하여 그 무대 위에서 혼을 불살랐다.

그리하여 무대에서는 쏟아져 내리는 것 같은 박수가 일었을 터.

각각의 명인들이 남긴 짤막한 말들은 모여 이내 곧 法이 되었다.

투박하면서도 까칠하기까지 한 그 말들에는 명인들의 피와 땀과 눈물로 이루어진 道가 들어 있기 때문이다.

장단이 몰리고 관객이 고조되자 여든 일곱 노구로 펄쩍펄쩍 뛰었다. “늙은 나이에 미안합니다. 그러나 정광수가 임의로 꾸민 게 아니라, 예부터 있어왔던 법도에 따라 소리한 것입니다. 에, 더불어, 저 또한 멋이 있는지라, 좀 보탬을 넣었기에 좌중의 신사숙녀 여러분 널리 양지 있으시길 바라마지 않습니다.”-190

導

송두리째 넋을 싣고 제대로 된 ‘한 판’을 위해 전통예술에 온 생애를 다 바쳐 실현해 온 명인들.

진옥섭이 그분들의 삶을 찾고 찾다 먼길 끝의 노인정과 다방, 시장의 국밥집에서 마주앉아 물은 이력서(-27)는 우리를 어디로 이끄는가.

아직도 건재한 판의 사람들에 대하여 ‘초야에 묻힌’이란 수사로 묻어두고 있는 세태를 어디로 이끌어야 할 것이냐? <노름마치>는 과거와 현재를 이어주는 글이다.

전통이란, 과거에서 이어온 것 중에서 현재에 되살리고 본받아야 할 것들을 이르는 말이다.현재 유네스코세계유산으로 등재된 우리나라 무형유산에 판소리, 강릉단오제, 남사당놀이, 제주칠머리당영등굿 등이 있다.

이제 우리는 이들을 전통이라는 이름으로 부르며 보존해나가야 할 의무가 생긴 셈이며, 빙산의 일각이나마 우리의 소중한 것을 지켜나가는 데 명분이 생긴 셈이 될 것이다.

우리가 <노름마치>에서 만나 본 예인들은 무형문화재의 이름이 아니어도 아무런 대가 없이 전통을 지키기 위해 일생을 바쳐 온 분들이다. 어떤 이는 유명인으로 어떤 이는 무림 고수처럼 숨어서 이름을 떨치기도 했지만 이런 저런 구분을 할 필요는 없다. 이 책에서 만나본 이들의 숨결을 느껴 본 이라면 오랫동안 묵혀둔 묵은지에서만 맛볼 수 있는 곰삭은 맛, 자꾸 입맛 다시며 찾게 되는 맛이 대대로 이어지기를 바랄 것이다.

세계문화유산이니 무형문화재니 하는 타이틀이 중요한 것은 아니지만, 세인들의 관심이 일단 있어야 숨어 있는 명인들도 자존심을 되찾게 되지 않을까.

전통예술을 기획, 연출하는 진옥섭 같은 이가 사무치게 온 국토를 찾아 헤매며 차려놓은 맛있는 밥상에 숟가락이라도 올려 놓는 성의를 보여보자.

도도도도. 가슴 저 깊은 곳에서 진동하는 뜨거운 열기의 세찬 파도를 온몸으로 느껴보자.

노니소, 노닐어요, 놀아유가 전하는 소요유逍遙遊의 경지를 눈앞에서 체험하고서

玉堂이로구나! 소리 절로 내지르고,

“앵두를 똑똑 따는구나!” 같은 구음을 툭툭 내던지는 수준 높은 관객의 모습을 보여주고 싶어 몸서리 쳐지는 그 날까지...