올리버 색스를 처음 만난 것은 <아내를 모자로 착각한 남자>였다. 신경외과의라는 자신의 직업으로 병원이라는 공간 안에서 환자들과 교감을 나누며 이야기를 풀어나가는 그의 글쓰기 방식에 매료되어 하나하나 올리버 색스가 쓴 책을 찾아 읽기 시작했다. 어떤 계보나 체계적인 순서에 의한 것은 아니었지만 결국 전방위적으로 그의 저작들을 탐하면서 마치 그를 잘 알고 있는 듯한 착각까지 들었다. 그가 평생 천착했던 소철나무, 주기율표에 대한 조금은 엉뚱한 지적 정열과 환자들을 어떤 병리학적 대상이 아니라 함께 그들의 삶에 교감하며 환자들의 이상 질환까지 그들 나름의 삶과 통합하여 삶 속에서 강인한 회복력으로 앞으로 나아가게 하는 그 특유의 치료 방식에 감동받곤 했다. 그는 환자들의 이야기를 통하여 자신을 부각시키는 오만을 경계했다. 결국 자신의 이야기로 회귀하는 그 쉬운 순환 궤도에서 그는 물러섰다. 어렵고 고되지만 결국 우리가 듣고 싶은 이야기였다. 가끔 궁금하긴 했다. 왜 가족 이야기는 없을까? 결혼이나 사랑 이야기에는 관심이 없을까, 아니면 공적 자아와 사적 생활의 경계가 엄격한 사람일까?

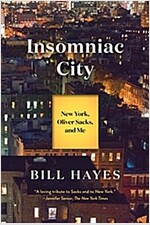

이러한 의문은 그가 죽음을 앞두고 세상을 향해 자신의 성적 정체성에 대하여 처음이자 마지막으로 고백하게 됨으로써 풀렸다. 전이된 암으로 죽음을 경건하고 담담하게 받아들이는 그의 기고문이 세상을 향해 그가 자신에게 다가오는 죽음에 대하여 커밍아웃한 것이라면 그가 결국 죽음 앞에서 완성한 자서전에서 처음이자 마지막으로 만난 동반자를 공개한 것은 그의 자유로운 영혼 앞에서도 수많은 금기와 사회적 금제 앞에서 당당할 수 없었던 진짜 자신의 사랑에 대한 이야기를 공론화한 것이기도 했다. 빌 헤이스. 그의 만년을, 마지막을 지킨 그의 사람의 이름이다.

어떤 사람이었을까? 어떤 사랑이었을까? <온더무브>에서 그는 평범하지만 따뜻한 동반자로 그려진다. 올리버 색스는 다른 사람들이 경험하는 그 흔한 로맨스 한번을 제대로 누려보지 못했던 아쉬움을 너무 늦게나마 그러나 빌 헤이스를 통해 충만하게 느꼈던 것 같다.

이 책은 전적으로 빌 헤이스가 올리버 색스와의 관계를 그린 이야기는 아니다. 그 자신이 사진 작가이자 작가인 점을 감안한다 해도 이 책은 기대이상이다. 그가 어떻게 미국의 서부를 떠나 뉴욕이라는 친절하지 않은 도시에 정착하고 그 도시의 사람들과 교감을 나누게 되는지 아름답고 솔직한 문체로 생생하게 묘사되어 있다. 그의 글을 따라가다 보면 그가 종종 들리곤 했던 매점의 이민자 출신 점원 알리의 시니컬한 목소리가 들리는 듯하고, 아흔다섯 살의 할머니가 그가 찍어준 사진의 답례로 대신 그려준 그의 한 쪽 눈의 그림을 보며 불현듯 이 구십 대의 거리의 화가에게 내 눈도 그려달라고 부탁하고 싶은 열망을 느끼게 된다. 흔들리는 뉴욕의 지하철에서 한없이 흐느끼던 그 남자는 이제 울음을 그쳤을까도 싶고 깔끔하고 근사한 모습으로 알리의 담배가게에 나타나 뜬금없이 연필깎이를 찾던 청년도 궁금해지게 된다.

올리버 색스와의 추억은 절제되어 있지만 그와의 대화를 평소해 남겼던 기록을 통해 충실히 복원해냄으로써 이 나이 든 너무 늦게 사랑에 빠진 남자의 달콤쌉쌀한 시간들이 눈부시게 형상화되어 있다. 물론 빌 헤이스가 직접 찍은 특수한 뷰파인더를 통과한 것만 같은 사람 좋아 보이는 올리버 색스의 미소도 함께.

산다는 것은 상실을 품고 있어 그 뻗팅기는 서로의 자장 안에서의 긴장 관계 때문에 한없이 애달플 수밖에 없는 일이다. 그러나 그것이 모든 무의미로 수렴되는 것은 아닐 것이다. 살기 위해서 나아가기 위해서 죽는 그 순간까지 인간으로서의 어떤 고결함을 포기하지 않은 올리버 색스의 이야기와 그를 사랑했던 한 남자의 아포리즘은 이 순간을 조금 더 충실하고 그럴듯한 것들로 채워주는 것만 같아 마음이 뭉클해진다.