-

-

떨어질 수 없어 ㅣ 철학하는 아이 11

마르 파봉 지음, 마리아 지롱 그림, 고양이수염 옮김, 유지현 해설 / 이마주 / 2018년 11월

평점 :

짝이 있는 물건들이 있다. 짝이 없으면 쓸모가 없어서 버려진다. 한 켤레, 한 짝으로 세는 단위들 말이다. 장갑 한 짝, 양말 한 켤레, 구두 한 켤레 등. 둘 중 하나만 닳거나 뚫리거나 찢어지면... 다른 멀쩡한 쪽까지 함께 버려진다. 하나로는 쓸모가 없으니까.

아이가 좋아하는 책 중 <티나의 양말>이라는 그림책이 있는데 그 책에는 구멍난 양말 한 쪽 때문에 일부러 다른 양말을 코디해서 신는 티나가 등장한다. 아이의 창의성이 돋보이는 그림책이었는데, 내가 원하는 대로, 꼭 남이 이렇게, 저렇게 해야 한다고 생각하는대로 행동하지 않아도 된다는 것을 알려주는 책이었다.

<떨어질 수 없어>도 비슷하게 시작했다. 그런데 많이 다른 내용을 담고 있다. 이마주의 "철학하는 아이" 시리즈를 몇 권 가지고 있는데 각각의 책 모두 깊은 울림을 주는 그림책이다. 미처 생각해보지 않았던 주제를 담고 있거나 아이와는 대화 나누지 않을 것 같은 주제를 담담히 보여준다. 강요가 아니다. 스스로 생각해 볼 수 있는 여지를 주기 때문에 더 깊게 느껴진다.

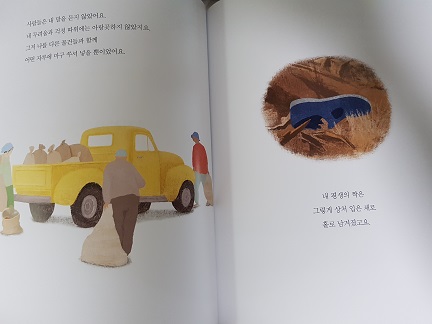

책 속 "우리"라고 이야기하는 서술자는 운동화 한 켤레이다. 클라라에게 선택된 이 운동화 한 켤레는 함께 달리고 춤을 추며 시간을 함께 보낸다. 하지만 나무를 타다가 한 짝이 찢어지게 되고 찢어진 채로 신을 수가 없기에 어쩔 수 없이 버려진다. 어둡고 고약한 냄새가 나는 곳에서 어찌해야 할 지 모르던 운동화는 누군가에게 구해지기를 기다리게 된다. 하지만 과연 그럴 수 있을까?

한 켤레로서만 쓸모가 있던 운동화는 떨어질 수 없는 존재이다. 그 나머지 한 쪽이 찢어졌든, 뚫렸든. 그런데 어느 날 어떤 사람들이 찢어진 한 쪽을 내버려둔 채 멀쩡한 한 쪽만 가방에 넣는다. 평생 함께 할 것 같던 나머지 한 쪽과 떨어진 운동화는 자신이 어디로 가는지도 모른채 두려워한다. 그리고 초록 양말 한 짝과 만나게 된다.

"이제 한 번 더 버려지겠지. 우리는 짝이 없으면 아무 쓸모가 없으니까."...본문 중

운동화 한 쪽과 양말 한 쪽은 어덯게 될까.

어른이 되고 발에 굳은 살이 생기면서 양말을 어느 정도 신다 보면 꼭 어느 한 쪽에 구멍이 나기 시작했다. 발가락 쪽이라면 옛날처럼 꿰매서라도 신겠는데 발바닥이 커다랗게 구멍이 나니 그야말로 쓸모가 없어졌다. 그렇게 되면 나머지 한 쪽은 멀쩡한데도 버려지기 일쑤이다. 똑같은 디자인의 양말이 있다면 짝을 맞춰서라도 이용할 수 있겠지만 그렇지 않은 경우 아깝지만 할 수 없이 버리게 된다.

<떨어질 수 없어>를 보고 깊은 깨달음을 얻을 수밖에 없다. 내게 쓸모가 없다고 해서 모두에게 쓸모가 없는 것은 아니라는 깨달음 말이다. 보편적으로 모두 그럴 거라고 생각해서도 안된다는 사실도.

남을 배려한다는 건 쉬운 일이 아니다. 의식적으로 배려하려고 해도 그 나와 다른 이들의 삶을 세세하게 알지 못하면 제대로 된 배려가 되지도 않는다. 역지사지 하려면 그들의 입장을 잘 알아야 하기 때문이다. 그래서 간접 경험을 할 수 있는 책을 읽는다. 양말 한 짝, 운동화 한 짝도 누군가에겐 꼭 그렇게 쓸모있음을 배우는 것이다.