-

-

여수 ㅣ 문학과지성 시인선 494

서효인 지음 / 문학과지성사 / 2017년 2월

평점 :

[ 하나 ] 본격 활용 전 잡담.

오규원 <분명한 사건>과 서효인의 <여수>를 샀다. 오규원은 꼭 한 번 읽어야한다는 의무감이 있었다. 그냥 왔다갔다 하면서 어쩌다 듣고 어쩌다 수두룩한 시집도 (겉만) 보고, 언젠가 <<오규원의 현대 시작법>>이란 어마어마하게 두꺼운 책도 (겉만) 본 탓이다. 후자는 여수, 광주 지역에 대한 개인적 인연이 있거니와, 같은 성씨이고 1981년 생이라는 데에 끌려 한참 고민하다 샀다. 쿨럭~ 사실 두 권을 사서 보온물병을 받으려 했다, 캬캬.

독자로서 나름 시 고르는 '거창한' 기준이 있다. 1) 말이 쉬울 것. 언어가 소통하는 건지 혼자 씨불렁대라는 건지 구분 못하면 짜증난다. 진짜짜, 증, 난다! 2) 인간 이외 존재들을 지 꼴린대로 은유하지 않은 것. 인간 중심적 의인화 싫다. 니가 아는 거나 떠들길 바란다. 무생물에 빗대기는 그냥저냥 괜찮다. 최소한, 대상이 된 본인이 싫어하진 않을 테니.

첫 선택은 글렀다. 내게 오규원은 안 맞다. 2)의 조건은 차치하고, 1)부터 해결 안 된다. 말이 적고 행간의 내용이 많다. 오래 두고 생각해야 하겠다. 내 수준이 택 없이 낮다. 흙흙! 이 책을 사며 잃은 기회비용을 생각하며 찔끔 운다.

헌데 물병에 대한 물욕이 부른 선택은 좋았다. 매우, 매우, 매우.

[ 둘 ] 본격 활용.

1) 책 뒷편 시인의 말을 읽는다.

"나는 남성 시인이고 이성애자며 판정받은 장애가 없다." 광주, 1981년 생, 여자는 아니고 남자였구나. 지금, 여기, 내게 고질적인 차별과 불편이 없어도, 세상에 산재한 익숙한 폭력을 끊임없이 반성해야 한단다. "문학은 반성을 토대로 지속될 것이다" 생각하고 쓰고 고치고 묵혔다 다시 들여다 보는 과정 중에 내 안의 편견도 알고 바로잡는다. 작가의 반성, 깨달음, 쓰기 과정이 맘에 와닿는다.

"문학의 이름을 빌려 자행되는 모든 위계와 차별 그리고 폭력에 반대합니다."

흠, 청소년 강간범죄자 시인 'ㅂ'이 생각난다. 꼭 여자를 주무르며 술을 퍼마셔야 한다던 유명 작가 'ㄱ'의 소문도 떠오른다. 아이의 입을 여성 성기로 묘사해 욕 먹는 'ㄱ'도.

그래, 경험에서 뉴스에서 익숙하게 만나지. 예술가랍시고 주접 떠는 고매한 스레기들을. 그래, 저 말도 맘에 든다. 읽을 맛이 났다.

2) 차례를 펼쳐 내가 가본 곳에 동그라미 친다.

열 개 남짓의 제목 이외는 어떤 지명이나 장소다. 중간중간 이모, 친구, 남자, 고기, 정체성 등을 '찾아서'라는 제목에서 여기저기 무언가를 찾아가는 여정인 듯하다.

3) 동그라미 중 아무거나 펼쳐서 읽는다.

각 시 사이 큰 맥락은 나중나중에 자연스레 알겄지 뭐. 우선 아무거나 본다. 거의 이야기식이라 잘 읽힌다.

대학 다닐 때, 시 쓴다는 선배들 말하길 이런 건 '좋은 시'가 아니라고 했다. 주절주절 말이 너무 많다고. 너무 쉽게 쓴다고. 그런데,

내 주제 파악을 하자. 언어의 달인이 되지 못할 바, 알아먹는 게 낫냐 못 알아먹는 게 낫냐. 시인이 잘 썼냐 마냐는 나중 문제. 내가 알아먹어야 그 말을 빌어 생각이라도 한다.

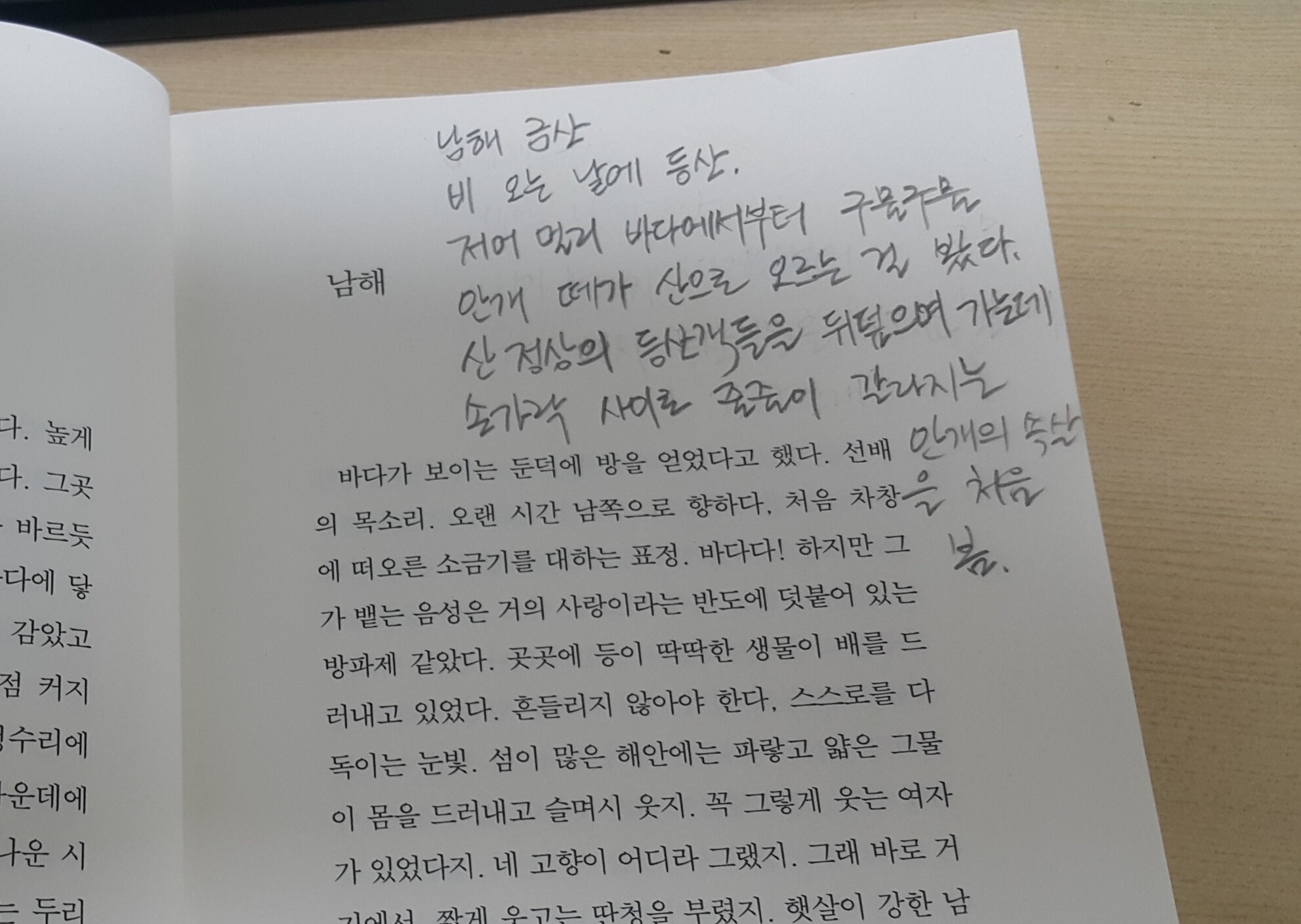

4) 맘에 드는 데 줄 긋고 그 지역에 대한 내 기억도 막 쓴다.

시인의 경험과 겹치는 부분이 있으면 좋은 거고, 아니면 말고다. 일단 생각의 씨앗을 받아서 나도 어설프게 뿌려보는 거다. 지금은 단편적인 장면만 떠오르지만, 언젠가 남해에 진주에, 인천에 서울에 강릉에 다시 가면 그럴듯한 스토리 하나쯤 들고 오겠지. 그 때 다시 내가 보고 겪은 것과 견주어 보고 여백에 궁시렁궁시렁 쓰는 거지.

5) 책장에 껴놨다가 1)부터 4)까지 반복 또 반복

[ 셋 ] 시집을 실용서로 쓰는 즐거움.

난 하필, 문창과 곁에 상주하는 인문학과 학생이었다. 대학 다닐 적 경험에서 온 편견 탓에 '글 쓰는 사람'이 싫다. 아니, 좋진 않다. 흐~

말과 행동의 완벽한 괴리. 지가 68혁명 때의 보헤미안인 줄 착각하는 방종. 후기 낭만주의스러운 퇴폐를 예술이라고 떠들어대는 꼬라지. 무겁게 두 개나 착용한 귀때기로 듣지는 않고 떠들기만 하는 주댕이. 사람을 알고 세상을 안다는 자만. 그 모든 짓들이 글 쓰는 데 양분이 될 거라 뻠쁘질하던 유명한 아주 유명한 선생들. 하아, 그럼에도 불구하고....

어설픈 열정과 어리석은 자만을 통과하며 우린 자란다. 그 지랄지랄 떨던 문학도 중 몇몇은 치열한 공부와 반성 끝에 나같은 미생에게 뭔가 '꺼리' 하나쯤 던지고 있겠지.

오늘 서효인의 시를 보며, 즐거움에 요란을 떨고 있잖은가. 여튼 고맙다, 참.

시집 안 글자를 낱낱이 그러모아 밥을 지어 먹어봤댔자 한 끼 해결은 되려나 싶을 만큼, 詩가 안 팔리는 시대.

동시에 누구나 '말하고 씀'을 꼭 해야한다고 권하는 이 시대, 생각하고 쓰고 말할 꺼리를 얻는 창구로 서효인의 <여수>는 매우 좋은 실용서다.