-

-

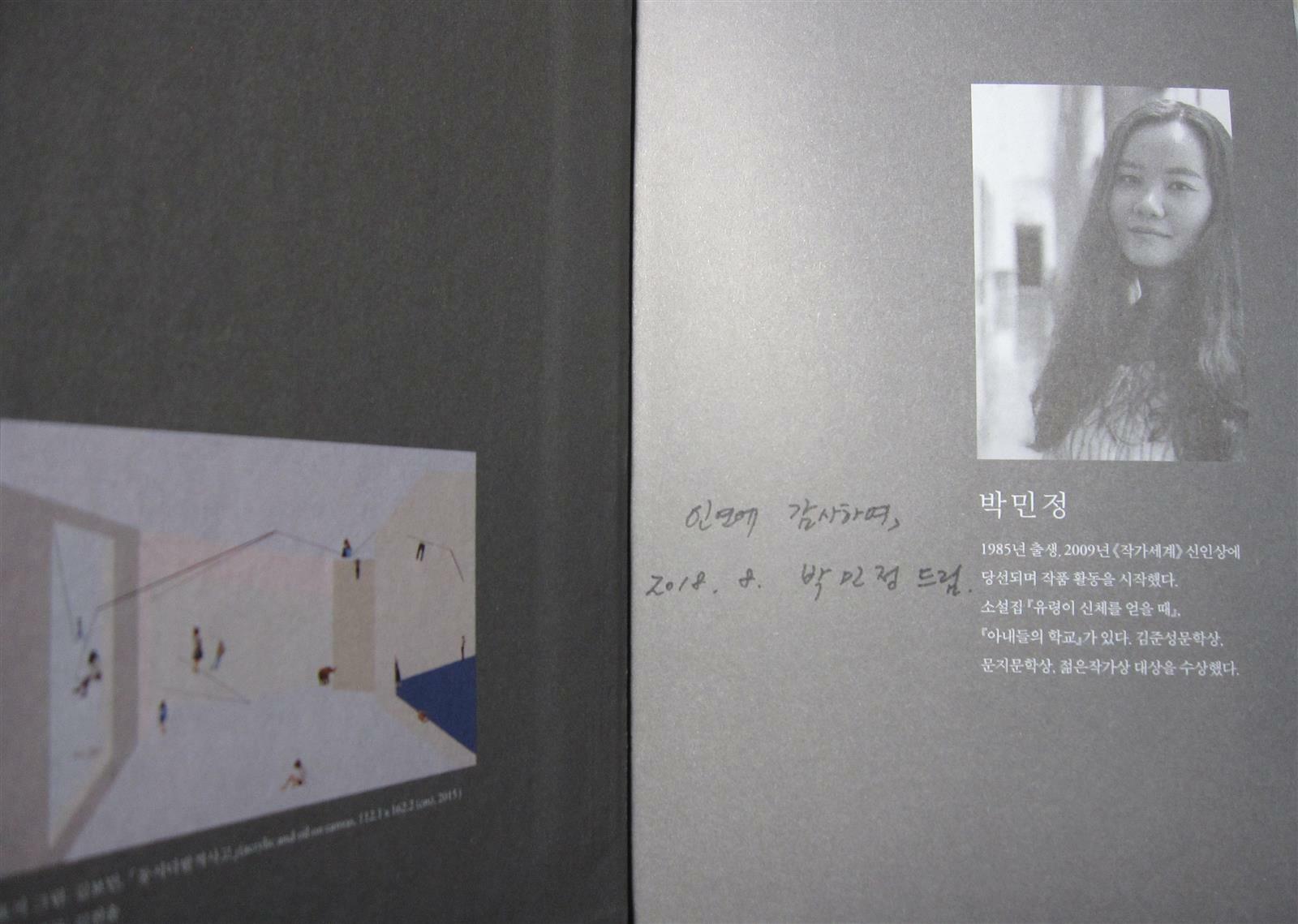

미스 플라이트 ㅣ 오늘의 젊은 작가 20

박민정 지음 / 민음사 / 2018년 7월

평점 :

“나는 더 이상 공동체라는 말에 어떤 기쁨도 위안도 느끼지 못할 것 같아요.”

- P133 유나의 편지中에서

요즘 들어 세상이 두렵다는 생각을 부쩍 많이 하게 된다. 언제부턴가 이 사회가 공감 능력이 부재한 인간들로 채워지기 시작했다는 인상을 깊게 받고 있기 때문이다. 자기 감정과 말을 쏟아내면 그뿐, 타인의 느낌과 표현에는 무감하다. 아마 ‘미투’, ‘갑질’과 같은 타자의 존재를 부정하는 언어들이 사회를 가득 채우고 있는 것과 다르지 않을 것이다. 타자란 내 욕구를 받아내는 대상일 뿐, 게다가 ‘나’라는 에고이스트에 방점을 찍어대며 자기애를 부추기는 정신병적 미디어 세계는 세상의 더러움, 사회적 불의에 자신의 공모 사실을 인식할 능력조차 앗아가 버린다. 우리 모두는 공모자다.

소설은 감정 노동에 시달리는 항공 승무원 여성의 공포와 불안 가득한 절망적 다짐의 일기로부터 시작된다. “아빠, 여기서 실패하면 군말 없이 삶으로 돌아갈게요.” 그리곤 불명예 제대한 공군대령 홍정근이 자살한 딸아이의 장례식장이라는 낯섦과 혼란의 지대에서 손님처럼 서성거리며 타자성(otherness)과는 괴리된 투박하고 어설프며 고집스럽게 뱉어내는 중얼거림의 장면으로 이어진다. 아내와 딸아이와 결별한 채 10여년의 시간이 지나 주검이 된 딸을 마주하고서야 비로소 성장과정과 일상의 삶, 그녀의 생각과 환경들을 생각하기 시작한다.

아빠에게 보내는 편지글 형식인 ‘유나’의 일기, 유나의 연인이었던 ‘주원’, 정근의 관사시절 운전병이자 유나와 같은 항공사 부기장이었던 영훈, 그리고 유나의 죽음을 이해해보려는 정근의 목소리를 오가며, 오늘 우리네가 상실한 것들, 그래서 추하고 무서운 세상, 그렇게 되어가는 공동체 공모자들의 민낯을 살펴보게 한다. 어느 누구도 아닌 바로 ‘나’인 우리들이 그렇게 만들어가고 있다고.

정말 무심히 저지른다. 타자의 배제와 몰인식이 무엇인지 생각조차 해본 적이 없는 인간들로 넘쳐난다. 타인과의 정서적 교감, 타인의 언어와 표현에 대한 숙고적 경청(reflective listening)이란 말이 생소할 것이다. 이것은 곧 자신의 생각과 감정관리의 미숙함과 자아통제의 어려움으로 나타나곤 한다. 소설 속 정근은 오늘 우리네들의 초상일 것이다.

전투기 도입과 정비와 관련한 부정 자금의 수수를 관행처럼 여기던 정근은 내부고발자인 윤 대령을 자살이라는 극단적인 상황에 내몰곤 자신이 직접 죽이지 않았으므로 결백하며, 어떠한 도의적 책임도 느끼지 않는다. 오히려 부당한 불명예를 뒤집어쓴 자신은 위로받고 이해받아야 한다고 생각한다. 윤 대령의 죽음이라는 세평에 대한 딸 유나의 의문에 정근은 극악한 폭력으로 대응한다. 아내 지숙과 딸을 향한 무자비한 폭행은 정근과 모녀와의 이별로 이어진다.

이러한 정근이 딸의 자살 원인 규명에 나서는 모습은 주변 인간들에게 공감을 지펴내지 못할 뿐 아니라 자신의 행동이 의미하는 본질을 여전히 알아차리지 못한다. 아마 이 본질의 규명은 유나의 일기와 주원의 회고, 영훈의 기억을 통해 바로 지금 오늘의 공동체가 상실한 가치를 들여다보게 함으로써 잃어버린 타자성이라는 궁극의 가치를 알려주는 듯하다. 그것은 대령 사모의 차량을 운전하는 영훈의 입을 통해, 혹은 유나의 기억을 통해 운전석 옆자리에 앉기를 고수하는 어린 소녀의 배려와 존중의 의미에서, 임신상태에서 상사의 대소사에 노동력을 동원해야하는 병사의 아내인 혜진의 유산을 돌보는 유나의 엄마, 대령 정근의 아내인 지숙의 속 깊은 자기 이해와 배려의 행위에서 인간의 접촉, 그 따스한 정서 교감의 빛을 보여준다.

소설의 서사는 이처럼 정근의 자기애와 대척점에서 타자성을 부각하기도하지만 유나를 죽음으로 내몬 사회적 공모관계를 엄폐물인 구조적 형태에서 끌어내 가시화해내기도 한다. 자신의 무능과 배척을 벗어나기 위해, 직장에서 쫓겨날 위기를 모면하기 위해 유나와 부기장의 불륜관계라는 누명을 씌워 고발하는 항공사의 엑스맨 제도(숨은 감시자)와 이를 교사하는 임원의 행위, 이를 모른척하는 동료집단의 행태는 인간사회, 그 공동체의 역겹도록 더러운 현실을 드러낸다. 타인의 진심과 비극을 이용하는 인간들의 사회, 우리는 그런 공동체의 구성원들이다.

박민정 소설의 문장들은 더할 수 없이 나지막하고 조용하다. 그러나 소박한 어느 문장에도 강직한 의미들이 날카롭게 꽂혀있지 않은 곳이 없다. “상대가 아픈 이야기를 할 때 쓸데없는 호기심을 참지 못하고 물어보지 않는 것”처럼 타자성이란 타인에 대한 정감 깊은 배려이다. 나는 기억하지 못한다. 갓 태어난 아기시절, 엄마의 젖가슴에 작은 손을 올려놓고 그 품에서 따뜻한 체온을 느끼며 안정감을 느끼던 그 기억을. 내가, 우리가 잃어버린 것은 타인의 피부와 체온을 느끼며 교감할 줄 아는 그 정감의 무의식이 아닐까? 아기의 작은 동작에도 민감하게 반응하며 베풀어주던 타인, 그 배려의 손길을.

내가 살기 위해서 동료를 죽이는 것에 아무런 가책도 느끼지 못하는 것, 사회적 불의에서 자신만은 쏙 빠져나와 타자를 향해 손가락질 하는 것, 자기를 알려고 해 본적이 없는 결코 반성적 사유라는 것이 있는지 조차 모르는 것, 이 세상의 더러움에 자신도 공모하고 있다는 사실을 인식할 능력이 없는 것, 정근이, 우리가 생각해야 할, 아니 우리가 느껴야 할 것들이지 않을까? 유나가 느껴야 했던 분노와 배신, 그리고 그녀가 넘어서 마주한 슬픔과 그 책임감의 실체란 우리가 알아야 할 것들이지 않을까? 책장을 덮고 나서도 한동안 유나의 글들이 마음을 어지럽힌다.