-

-

한번은, - 빔 벤더스의 사진 그리고 이야기들

빔 벤더스 지음, 이동준 옮김 / 이봄 / 2011년 7월

평점 :

절판

말만 들어도 설레는 영화가 있다. 그 영화를 봤든 보지 않았든 말이다. <파리, 텍사스> 그리고 <베를린 천사의 시>. 전자는 아무래도 보지 않은 것 같고, 후자는 오래 전 하바드 스퀘어의 브래틀 시어터에서 봤다. 그런데 기억이 하나도 나지 않는다. 외국에서 우리말도 아닌 영어 자막으로 봐서 그래서였을까, 그냥 고단하고 피로한 일상에 젖어서였을까. 그래도 그 시절에는 그렇게 영화를 찾아 보러 다니곤 했던 것 같다. 아마 어쩌면 나의 예술영화 순례는 빔 벤더스의 <베를린 천사의 시>로 종말을 맞았는지도 모르겠다. 그 후에는 할리우드 블록버스터에 투항했다.

빔 벤더스는 이미 나이 40세에 세계적인 명성을 얻었다. 그가 찍은 사진들 중에는 내가 한 때 좋아하던 마틴 스코시지와 이사벨라 로셀리니, 구로사와 아키라 그리고 레드삭스와 양키즈를 보러 간 니콜라스 레이 감독이 등장한다. 그들과 친분이 없다면 그들이 카메라를 들고 덤비는 벰더스에게 기꺼이 피사체가 되려고 했을까. 가뜩이나 자신의 프라이버시를 중요하게 생각하는 서양인들에게는 아마 어림도 없는 일이었을 것이다. 벤더스에게는 그런 셀럽들과 함께 할 수 있는 시간이 그리고 그들의 사진을 카메라에 담을 수 있는 “기회”가 주어진 것이다. 벤더스는 자신에게 주어진 그런 기회를 낭비하지 않았다. 오래 전 랑콤 화장품 모델이었던 이사벨라 로셀리니만한 품격과 고혹한 아우라를 보여준 모델이 또 있었던가. 난 아니라고 생각하는데.

미국 영화의 전설들이 차례로 그의 카메라에 제물이 되어 등장한다. 제임스 딘 주연의 영화에 단역으로 출연했다는 데니스 호퍼는 또 어떤가. 니콜라스 레이 감독과 뉴욕에서 당구를 치는 장면도 멋지다. 지금은 상상도 할 수 없는 필름 카메라 시절의 일이겠지. 디지털 사진에는 왜 그렇게 정감이 가지 않는지 모르겠다. 나는 천상 구닥다리 아날로그 시절을 그리워하는 올드스쿨 스타일인가 보다. 베니스 극장에서 구로사와 아키라와 마이클 포웰의 뒷모습을 찍으면서 그들의 머리에는 그들이 만든 영화보다 더 많은 이미지와 아이디어들로 가득할 거라고 추측했던가. 긴 글보다 순착을 포착해낸 사진에 붙이는 이런 아포리즘 같은 글들이 때로는 더 인상적이라는 느낌이다. 그리고 울림도 상대적으로 길다.

뉴욕에서는 자신의 영화 <베를린 천사의 시>의 각본을 맡은 친구 페터 한트케를 만났다지. 몬태나 주 뷰트에서는 절망에 가득차서 자신들의 집에 불을 지르는 이들에 대한 이야기도 읽었다. 어느 소설에선가 뷰트라는 도시 이름을 들었던 것 같은데. 정말 천국보다 낯선 도시의 이름이 아닐 수 없다. 그 옆에 있는 도시의 이름은 아나콘다라고 한다. 이렇게 공교로울 수가.

나도 가봤던 호주의 에어즈락과 울룰루에 대한 사진들을 보니 반가웠다. 그래 그 때 에어즈락에 오를 적에는 흰색 페인트가 칠해진 길을 따라 올라갔더랬지. 그런데 어떤 할아버지는 평생 소원이었던 에어즈락에 오르다가 그만 심장마비로 돌아가셨다지. 슬프면서도 이야기였었는데, 이십대의 한창 팔팔했던 나로서는 도저히 이해가 가지 않았다. 몸이 불편하시면 산에 오르시지 마시지... 어쩌면 그 어르신의 버킷 리스트 중의 하나였을 지도. 아, 내가 이 책에 실린 사진 중에 가장 흥미로운 사진도 호주에서 벤더스 감독이 찍은 사진이었다. 나무에 맥주병을 잔뜩 걸어 놓은. 그야말로 행위예술의 극치가 아니던가. 인생과 술을 소비하고 남은 잔재로 만든 행위예술의 정수, 상상만 해도 멋지지 않나.

서퍼들의 천국이 된 발리에 대한 이야기도 흥미롭다. 발리의 중심이라는 덴파사르에서 그가 연작처럼 찍은 비 내리는 동안의 소녀에 대한 사진은 왠지 모를 서구인의 시선으로 본 신비롭고 영험한 오리엔탈리즘의 기운이 솟아나는 느낌이다. 확실히 사진을 찍는 사람의 시선에 따라 같은 피사체에서 뿜어져 나오는 아우라가 다르게 포착할 수 있구나 하는 생각이 들었다. 서커스 구경을 하고 싶지만, 500루피 750루피가 없어서 지나가는 사람들이 보지 못하게 쇠철판으로 두른 틈새로 구경하는 아이들의 시선을 벤더스는 추적한다. 또 어떨 때는 피사체를 사로잡는 사진가를 찍기도, 그리고 그가 카메라 뷰파인더에 잡으려고 했던 피사체를 그대로 따라 찍기도 한다.

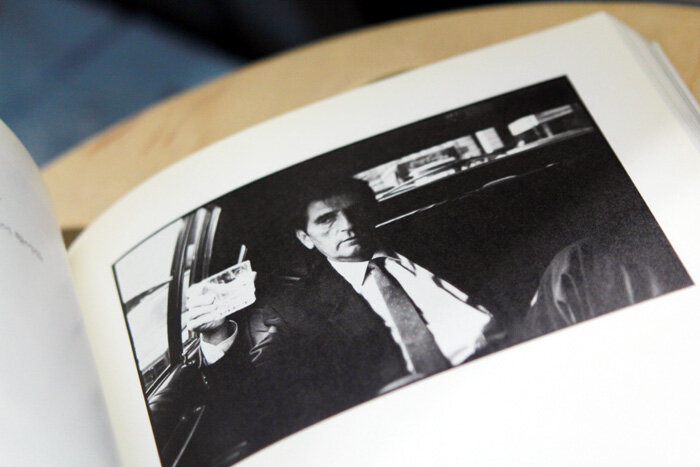

<한번은>에서 가장 매력적인 사진 찍기 포인트는 아무래도 텍사스가 아닐까. 뉴욕 한복판에서 만난 <파리, 텍사스>의 주인공 해리 딘 스탠턴은 여전히 영화 속 텍사스의 황무지를 방황하는 주인공 트래비스 같다는 느낌이 들었다. 정장과 리무진으로 무장했어도, 떠돌이 역할을 맡은 트래비스의 이미지가 그대로 시선 속으로 뚜벅뚜벅 걸어 들어왔다. 짐 자무시의 시네마틱 페르소나 존 루리의 격정적인 키쓰 씬은 또 어떤가. 이제는 공룡처럼 멸종해 가는 나이든 카우보이 모자를 쓴 텍사스 노인장에 대한 벤더스의 묘사도 일품이다. 그리고 슬퍼 보인다고 했던가. 내가 어려서 본 미국 영화 속에 등장하는 카우보이는 홍길동 같은 의적에 가까웠는데, 나이 들고 다시 보니 불한당이나 깡패의 그것에 더 가깝지 않았나 싶다.

론 코빅이라는 작가가 탐 크루즈 주연의 영화 <7월 4일생>의 원작자라는 사실도 벤더스의 사진집을 통해 처음 알게 됐다. 그리고 영화 속의 탐 크루즈처럼 베트남전에서 부상당한 해병으로 휠체어를 타고 다녔다는 사실도. 그런데 당구 실력은 사지가 멀쩡한 벤더스보다 훨씬 뛰어났던 모양이다. 그들은 내기 당구를 쳤고, 벤더스 감독은 많은 돈을 잃었단다. 뭐 세상은 그렇게 가는 거지.

광활한 호주땅에서 로드킬한 왈라비의 사진은 48시간 이상을 그레이하운드 버스로 달려 애들레이드에서 에어즈락을 가던 길에 익숙하게 본 모습이었지. 그 시절이 좀 그립군.

[뱀다리] 이번 주말에는 벤더스의 <베를린 천사의 시>를 다시 한 번 봐야겠다.